Chronologie de Paris

Présentation chronologique, par date, d'évènements historiques de la ville de Paris la capitale de la France.

%252C_Paris%252C_France%252C_1900_n2.jpg.webp)

Vieux Paris devant la tour Eiffel à l'exposition universelle de 1900.

Les limites de Paris depuis le IVe siècle.

- Enceinte gallo-romaine

- Première enceinte médiévale

- Enceinte de Philippe Auguste

- Enceinte de Charles V

- Enceinte de Louis XIII

- Mur des Fermiers généraux

- Enceinte de Thiers

- Aujourd'hui

Préhistoire

La rue des Pirogues-de-Bercy, lieu où ont été découvertes des pirogues du néolithique.

- 40000 av. J.-C. Attestation de présence humaine sur le site de Paris.

- 4200 av. J.-C. Attestation d’habitation permanente à Paris. Lors de fouilles en 1991 à Bercy, mise au jour de plusieurs pirogues en chêne, un arc et des outils, entre autres.

Antiquité

- Avant -300 : arrivée de la tribu gauloise des Parisii dans la région.

- Lors de la civilisation celtique, elle se nommait Loutouchezi[1],[2], c'est-à-dire habitation au milieu des eaux, que les Romains transformèrent en Lutetia, Lutèce et que le géographe Ptolémée nomme Lucotetia.

- Vers 100 av. J.-C.

- Premières monnaies d’or des Parisii.

- -53 : grand conseil des Gaules en présence de Jules César. Les députés des Parisii ne sont pas là.

- -52

- : bataille de Lutèce qui voit la victoire des légions de Labienus, lieutenant de Jules César, sur les Aulerques, les Sénons et les Parisii de Camulogène. Ces derniers occupent le site depuis plusieurs siècles. Les Gaulois préfèrent détruire les ponts et incendier eux-mêmes leur cité plutôt que d’y laisser entrer les Romains. L’incendie de la Lutèce gauloise permettra aux Romains de doter la ville d’une structure romaine rapidement, d’autant qu’avec sept collines et un fleuve, le parallèle avec Rome est facile.

- Entre 14 et 37.

- Les nautes de Lutèce élèvent une colonne en l’honneur de Jupiter : c’est le fameux « pilier des Nautes » mis au jour sous les fondations de Notre-Dame.

- Entre 50 et 100 ap. J.-C.

- Construction du forum de Lutèce.

- 65-66.

- Entre 100 et 200.

- Construction à Lutèce de trois thermes alimentées par un aqueduc de 16 kilomètres longeant la Bièvre dont les thermes de Lutèce, d’un amphithéâtre de 17 000 places (les arènes de Lutèce) et d’un théâtre de 3 000 places, notamment.

- Vers 250.

- Martyre du premier évêque de Lutèce, saint Denis. Ce dernier fut l’un des sept évêques envoyés en Gaule pour l’évangéliser. Les succès enregistrés provoquèrent la haine des païens qui le firent décapiter sur la colline de Montmartre. La légende précise que saint Denis prit alors sa tête dans ses mains ; c’est la représentation la plus classique du futur saint patron de la France.

- 275 ou 276.

- Saccage probable par des envahisseurs germains de la rive gauche de la cité.

- 291-292.

- Hiver particulièrement glacial. La Seine gèle ; c'est la première mention de ce type qui soit parvenue jusqu’à nous.

- Vers 300.

- Lutèce devient Paris.

- Vers 308.

- Construction d’un rempart autour de l’île de la Cité afin de la protéger des envahisseurs germains.

- 346.

- Vingt jours consécutifs de pluie en mars. Inondations.

- 350.

- La première basilique dédiée à saint Étienne est construite par les Parisiens. Cette basilique était située tout près de l'église Notre-Dame qui sera construite par Childebert Ier en 522.

- 358.

- 359-360.

- Julien est présent à Paris après sa campagne victorieuse. Il séjourne probablement au palais qui devait se trouver à la pointe de l'île de la Cité, sur un lieu qui a été ensuite occupé par les rois mérovingiens. L'empereur Constance II demandant le transfert de deux ses légions sur le Danube, les troupes de Julien refusent et le proclament Auguste à Paris. Il le devient à la mort de Constance II en 361. Dans son Misopogon Julien indique : « Je passai l'hiver dans ma chère ville de Lutèce, elle est située dans une petite île, ou l'on n'entre que par deux ponts de bois (le pont au Change et le petit Pont). Il y croit un excellent vin, on commence à connaitre l'art d'y élever des figuiers.... »

- 361.

- Concile à Paris sur l’hérésie arianiste. Cette doctrine religieuse due au prêtre Arius ne reconnaît ni la divinité du christ, ni l’autorité du pape. Elle a été condamnée au premier concile de Nicée, en 325. Ce mouvement religieux chrétien s'est diffusé auprès de certains peuples germaniques, goths et burgondes. Les invasions de ces peuples va permettre à l’arianisme de s’imposer peu à peu à travers les parties de l'Europe qu'ils occupent progressivement. Paris devient, plus que Rome elle-même, la ville la plus hostile à l'arianisme et s'attache à rester fidèle au christianisme romain, le catholicisme[3].

- 365.

- Octobre à décembre 365. Premier séjour de l'empereur Valentinien Ier Paris.

- 366.

- 383.

- Bataille de Lutèce entre les forces du général Magnus Maximus proclamé empereur par ses troupes et celles de l'empereur Gratien.

- Vers 385.

- Passage à Paris de saint Martin qui guérit un lépreux à la porte Nord de la cité par un simple baiser et une bénédiction.

- 397.

- Novembre 397. « été de Saint-Martin » du 8 au 11 novembre : « les roses refleurissent ».

Sainte Geneviève

- 451.

- Geneviève de Paris exhorte les habitants à ne pas fuir face à l'approche des Huns d'Attila (qui se dirigera finalement vers Orléans). Ses mots restent célèbres : « Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos supplications ». Elle devient le personnage le plus en vue de la cité.

- 464-465.

- Blocus de Paris par le roi franc Childéric Ier, qui chasse les Romains de Paris.

- Vers 475.

- Construction d’une basilique à l’emplacement du tombeau de saint Denis.

- 486.

- Sainte Geneviève négocie avec Clovis la soumission de Paris à son autorité. Clovis vient de remporter une victoire décisive sur le romain Syagrius, mais sainte Geneviève lui interdit toute entrée à Paris. Il assiège la ville où une famine se déclare. Sainte Geneviève organise le ravitaillement, et Clovis lève le siège. Cette situation tendue entre Paris et Clovis perdure pendant dix ans. Paris est alors un îlot nicéen au milieu d’un océan dominé par l’arianisme, et sainte Geneviève ne veut pas couper définitivement les ponts avec Clovis, roi païen et pas arianiste comme tous les autres rois barbares. La défaite de Syagrius, « le dernier des Romains », marque la césure parisienne entre l'Antiquité et le Moyen Âge, ou plutôt l'Antiquité tardive.

Moyen Âge

Haut Moyen Âge

- 494 :

- Clovis se laisse progressivement convaincre par son entourage catholique de se convertir. Les avantages politiques apparaissent en effet évidents, car de nombreuses cités restées farouchement catholiques, comme Paris, appellent de leurs vœux un roi catholique. Premier signe de cette conversion progressive, le baptême de son fils. Hélas, ce dernier meurt peu après le sacrement, déclenchant une colère noire de Clovis qui assiège alors Paris. Sainte Geneviève organise le ravitaillement de la ville. Clovis lève le siège.

- 496 ou 498 :

- La conversion de Clovis au catholicisme à Reims est accueillie par la liesse à Paris qui ouvre désormais en grand ses portes aux Francs convertis. La reconquête face aux hérétiques ariens peut commencer. Clovis est en effet le seul monarque catholique en exercice ; la France hérite du surnom de « Fille aînée de l'Église ».

- 500 ou 502

- ou 502 : Décès de sainte Geneviève ; elle est inhumée au sommet de la « montagne » qui portera désormais son nom. Clovis y fait bâtir l'église des Saints-Apôtres, plus tard débaptisée Sainte-Geneviève. Elle devient plus tard la patronne de la ville.

- 508 :

- Après avoir tué Alaric, roi des Wisigoths, lors d'un combat singulier lors de la bataille de Vouillé, Clovis réside à Paris et en fait la capitale de son royaume.

- 510 :

- Proclamation de la loi salique : Afin de se positionner en refondateur de l’état de droit, Clovis fait rédiger entre 508 et 510 le premier code de lois français. Jusqu’à la Révolution française et la rédaction du Code Napoléon, ce code législatif reste à la base de la législation en usage. L’égalité entre Francs et Gallo-romains, la liberté de mariage, et la fin de la coutume du « droit de vengeance » y sont notamment proclamées.

- 511 :

- Fondation de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul qui devint l'abbaye Sainte-Geneviève.

- 10 juillet 511 : L'évêque de Paris Héracius est présent au concile d'Orléans.

- Après le 29 octobre 511 : Mort de Clovis à Paris. Il est enterré dans l'église des Saints-Apôtres. Son royaume est partagé entre ses quatre fils. Childebert Ier est roi de Paris.

- 522 :

- Crue de la Seine[4]

- 538 :

- 7 mai 538 : Amélius, évêque de Paris, est présent au concile d'Orléans.

- Vers 540 :

- Construction de la cathédrale Saint-Étienne, située au niveau du parvis de Notre-Dame.

- 543 à 547 :

- Fondation de l'église Sainte-Croix et Saint-Vincent, depuis l'abbaye Saint-Germain sur les ruines du temple d'Isis.

- 552 :

- Un violent incendie ravage Paris

- 553 :

- Deuxième concile de Paris. La déposition de Saffaracus, évêque de Paris, est confirmée. Il est condamné à la réclusion dans un monastère.

- 555 :

- Childebert Ier commence à bâtir la cathédrale Notre-Dame

- 557 :

- Concile de Paris (557)[5] :

- 558 :

- Clotaire Ier, roi des Francs de Soissons réside à Paris

- 573 :

- 11 septembre : Concile de Paris (573)[6],[7].

- 576

- 577 :

- Chilpéric fait réparer l’amphithéâtre romain et y donne des spectacles.

- Vers 580 :

- Fondation de l'église Saint-Germain-le-Rond et de l'église Saint-Julien-le-Pauvre

- 582 :

- Chilpéric convertit de force de nombreux juifs parisiens.

- 583 :

- Février 583 : Première crue importante de la Seine mentionnée. Grégoire de Tours indique qu'il y eut une inondation si grande qu'entre la Cité et l'église Saint-Laurent, on ne pouvait aller qu'en bateau[10].

- 583-584 :

- Hiver très doux. Des roses au mois de janvier !

- 585 :

- Grand incendie qui ravage toute l’île de la Cité. Seule la cathédrale et les bâtiments qui en dépendaient restent intactes [11]

- 595 :

- Clotaire Ier rend un édit par lequel il ordonne que les gens établis à Paris pour le guet de nuit, sont responsables des vols, s'ils n'arrêtent pas le voleur[11].

- 614 :

- : Concile (6e concile) sur la liberté des élections épiscopales et sur la juridiction des évêques sur les clercs. Depuis 535, et le concile de Clermont, les évêques étaient déjà librement élu par les clercs et le peuple[8].

- 628-638 :

- Dagobert Ier réside à Paris et à Clichy-la-Garenne

- 651-656 :

- Fondation de l'Hôtel-Dieu par Saint Landry.

- 653 :

- Concile de Paris (653) (7e concile)

- 654 :

- Décès de l’évêque Landry qui aurait été le fondateur de l’Hôtel-Dieu vers 651. Contrairement aux autres institutions d’assistance qui verront le jour par la suite, l’Hôtel-Dieu reçoit tous les miséreux et les malades, sans distinction. C'est, de fait, la première institution hospitalière, concept totalement inconnu de l'Antiquité.

- 666 :

- La peste ravage Paris

- 691 :

- Saint Médéric vient habiter une cellule située près de Paris, à proximité de l'« oratoire Saint-Pierre-des-Bois », à l'endroit ou se trouve actuellement l'église Saint-Merri.

- 719 :

- Charles Martel entre victorieux à Paris

- 754 :

- : Onction papale de Pépin le Bref et de ses fils Carloman et Charlemagne par le pape Étienne II à l’abbaye de Saint-Denis.

- 763-764 :

- hiver très rigoureux du au : La mer gèle en Normandie ! La Seine gèle sur toute son épaisseur à Paris[réf. nécessaire]. Il tombe jusqu’à dix mètres de neige dans certaines régions. Oliviers et figuiers détruits. Grande famine par la suite.

- 781 :

- Charlemagne fonde une école qui est le berceau de l'université de Paris

- 820 :

- Attestation de la plus ancienne rue de Paris : la rue Saint-Germain.

- Crue de la Seine[12]

Bateau viking

- 821 :

- Crue de la Seine[12]

- 825 :

- Concile de Paris (825)[13]

- 829 :

- 842 :

- Crue de la Seine

- 845 :

- : Les Normands sous les murs de Paris pour la première fois. À la tête des 120 bateaux Vikings pour 6 000 hommes, le Danois Ragnar Lodbrok : Charles le Chauve verse 7 000 livres d’argent pour obtenir leur départ.

- Famine à la suite des aléas climatiques et des destructions normandes.

- 846 :

- Concile de Paris (846)[8]

- 851 :

- Concile de Paris (851)[8]

- 854 :

- Crue de la Seine[12]

- 855 à 876 :

- On recense onze famines en vingt ans.

- 856 :

- : Deuxième raid normand sur Paris qui incendient la ville.

- 857 :

- : Nouveau raid normand. Toutes les églises sont brûlées, sauf celles de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Denis, contre versement d’une solide rançon.

- 858 :

- : Prise de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés par les Normands.

- 860 :

- Construction du pont Charles-le-Chauve[15]

- 861 :

- Nouveau raid normand sur Paris qui incendient la ville et l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés :

- 869 :

- Nouveau raid normand sur Paris qui pillent l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

- 870 :

- Afin de protéger Paris des raids normands, construction du Grand-Pont et du Petit-Pont sur ordre de Charles le Chauve.

- 877 :

- Paris est fortifié par une enceinte.

- 885 :

- : Nouveau raid normand sur Paris de 700 bateaux normands pour 30 000 à 40 000 hommes sous les murs de la ville. Le siège durera 13 mois.

- : Après quatre jours d’assauts quasi permanents, les Normands doivent se résoudre à dresser un camp pour mener à bien le siège de la ville. C’est déjà une victoire pour le comte de Paris Eudes, qui dirige la défense de Paris. Pendant le siège de Paris, les Normands ravagent les environs de la cité mais tentent également des attaques contre la ville.

- 886 :

- : Effondrement du Petit-Pont à la suite d'une crue permettant aux Normands de remonter la Seine en amont de Paris et piller ces zones. Il est remplacé par un pont de planches jeté sur les anciennes piles de bois auxquelles sont fixés des moulins à grains[16] : les Planches de Milbray[17] et qui tiendra jusqu'aux inondations de 1406. Le gros des troupes maintient le siège devant Paris.

- Septembre 886 : Arrivée de l’empereur Charles le Gros qui répugne à livrer combat et préfère verser 700 livres d’argent pour faire lever le siège normand. De plus, Charles les autorise à aller ravager la Bourgogne, qui n’est pas encore entièrement soumise… Les Parisiens refusent cet accord et contraignent les Normands à démonter leurs embarcations afin de reprendre leur remontée de la Seine sans passer par Paris.

- 887 :

- Mai 887 : Nouvelle tentative de raid normand, mais les défenses parisiennes les stoppent.

- 889 :

- Juin-Juillet 889 : Nouvelle tentative de raid normand, mais les défenses parisiennes les stoppent encore.

- 910 :

- Nouveau raid normand.

- Hiver 974-975 :

- hiver rigoureux et long de novembre au 22 mars : la neige tombe encore en mai. Famine tuant le tiers de la population française et certainement la moitié des Parisiens.

- 944 :

- Un orage terrible ravage Paris[11].

- 945 :

- Une cruelle épidémie, connue sous le nom de mal des ardents, mal sacré, mal des enfers frappe la ville. Cette épidémie est décrite dans les annales de Flodoard de Reims.

- 965 :

- Construction de l'église Saint-Barthélemy dans l'île de la Cité, qui prit plus-tard le vocable de Saint-Magloire

- 975 :

- Une famine éclate pendant laquelle les hommes se dévorent entre eux[11].

- 978 :

- Octobre 978 : L’empereur Otton II fait le siège de Paris. Hugues Capet l’empêche de franchir le fleuve.

- : L’empereur Otton II lève le siège de Paris.

- 978-996 :

- Fondation du prieuré de Notre-Dame-des-Champs

- 987 :

- Hugues Capet réside à Paris, dans un palais situé dans l'île de la Cité, qui était à l'emplacement de l'actuel palais de Justice de Paris.

- Paris s'agrandit au nord et au sud de l'île de la Cité. Les Couvents et les églises qui étaient isolés finissent par se réunirent au moyen de constructions diverses. La ville est alors divisée en 4 parties administratives qui prendront le nom de quartiers : le quartier de la Cité, le quartier Saint-Jacques-la-Boucherie, le quartier la Verrerie et le quartier la Grève.

C'est à cette époque que fut construit un mur de clôture autour du faubourg qui s'était formé au Nord de la Cité : il commençait sur le bord de la Seine, en face de la rue Pierre-à-Poisson et se dirigeait le long de la rue Saint-Denis jusqu'à la rue des Lombards ou l'on trouvait une porte. Elle passait ensuite entre la rue des Lombards et la rue Troussevache jusqu'à la rue Saint-Martin ou il y avait une porte appelée Archet-Saint-Merri. Ce mur traversait ensuite le cloitre Saint-Merri, coupait les rues du Renard, Barre-du-Bec et aboutissait rue des Billettes, ou il y avait vraisemblablement une porte. Il longeait ensuite la rue des Deux-Portes, traversait la rue de la Tixéranderie et le cloitre Saint-Jean, près duquel il y avait une porte, et finissait enligne droite sur le bord de la Seine[18].

- 995

- Fondation de l'église Saint-Étienne-des-Grès

XIe siècle

- 1000 :

- Fondation de l'église Saint-Denis-de-la-Chartre

- 1007.

- Extinction du titre de comte de Paris, le comté revenant dans la main du roi. Le comté fut introduit par les Francs vers 480 à la place de la civitas (cité + sa zone d’influence directe, soit environ 2 500 km2 autour de Paris dans le cas de l’ex-Lutèce).

- 1021.

- Afflux d’étudiants à Paris pour suivre les cours du chapitre de Notre-Dame. Le premier maître illustre est l’archidiacre Albert, mort en 1040.

- 1021 à 1029.

- Famine chronique, avec cas d’anthropophagie les trois dernières années.

- 1024 :

- Concile de Paris (1024)[8]

- 1031 à 1040.

- Famine chronique, qui, selon le témoignage de Raoul Glaber touche les riches et les pauvres.

- 1034.

- Un terrible incendie détruit une grande partie de la ville.

- 1037.

- Incendie important ravageant plusieurs quartiers.

- 1050 :

- Concile de Paris (1050)[8]

- 1060 :

- Le roi Henri Ier fonde l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs

- 1074.

- 1076-1077.

- Hiver rigoureux et long du au , le plus froid du XIe siècle.

- 1100.

- Début de l'enseignement d'Abélard.

- Fondation de la léproserie Saint-Lazare

XIIe siècle

- 1103.

- Nomination de Guillaume de Champeaux comme écolâtre de Paris. Son enseignement vaut un prestige exceptionnel à l’école de Notre-Dame.

- 1104.

- Concile de Paris (1104)[8] :

- 1105.

- Épidémie, sans doute de grippe.

- 1110 ;

- Fondation de l'abbaye Saint-Victor

- 1111 :

- . Les Parisiens témoignent leur fidélité au roi en repoussant une tentative de prise de la ville par Robert Ier, comte de Meulan.

- 1112.

- 1117.

- 1119

- Les pluies excessives et la crue de la Seine font s'effondrer des maisons.

- vers 1120.

- Installation des maîtres et élèves sur la montagne Sainte-Geneviève ; l’école de Notre-Dame était devenu trop petite.

- 1125.

- Crue de la Seine[12]

- 1129.

- Épidémie de charbon pestilentielle, dit mal des ardents.

- Concile de Paris (1129)[20]

- 1130 :

- . « Miracle des Ardents ». L’épidémie est stoppée nette à la suite d'une procession des reliques de sainte Geneviève.

- 1131 :

- . Mort de Philippe, fils aîné du roi Louis le Gros, désarçonné et tué par son cheval effrayé par un cochon circulant rue Saint-Jean. À la suite de cet accident, il sera désormais interdit de laisser les porcs circuler librement dans les rues.

- 1132.

- Interdit lancé par l’évêque sur la montagne Sainte-Geneviève pour tenter de mettre fin aux désordres occasionnés par des étudiants toujours plus nombreux.

- Incendie important ravageant plusieurs quartiers.

- 1134 à 1137 :

- Fondation des églises Saint-Pierre-des-Arcis, de Sainte-Croix-de la Cité, de Saint-Pierre-aux-Bœufs et des Saints-Innocents.

- 1137 :

- En remplacement du marché de la place de Grève, installation du marché neuf au lieu-dit Les Champeaux (« Petits Champs »), à l'endroit d'anciens marécages situés alors extra-muros, qui deviendra les Halles de Paris.

- 1140.

- Début de l’enseignement de Pierre Lombard à l’école de Notre-Dame.

- Juillet 1140. Condamnation par le concile de Sens de l’enseignement d’Abélard qui quitte Paris pour Cluny.

- 1141.

- Pour mieux pouvoir surveiller les changeurs, le roi Louis VII leur interdit d’exercer hors du pont au Change.

- 1147 :

- Concile de Paris (1147)[8]

- 1148.

- Dérivation de la Bièvre par les chanoines de Saint-Victor. La rivière se jette désormais dans la Seine à hauteur de l’actuelle rue de Bièvre.

- 1149-1150.

- Hiver rigoureux et long de début décembre à février.

- 1150 :

- Population de Paris estimée à 50 000 habitants.

- Mention par saint Bernard du premier moulin à vent sur la butte Copeaux[21].

- 1154 :

- Début de l’assèchement par les chanoines de Sainte Opportune des marais situés entre Montmartre et la ville.

- 1163 :

- Maurice de Sully décide de reconstruire l'ancienne cathédrale Saint-Étienne en une cathédrale dédiée à Notre-Dame qui deviendra la cathédrale Notre-Dame.

- 1164 :

- Percement de la rue Neuve Notre Dame lors de la reconstruction de la cathédrale. Ces travaux entraînent la destruction de l’Hôtel-Dieu, qui est reconstruit au sud du parvis.

- 1171 :

- L'hôpital Saint-Jean de Latran est fondé sur une parcelle du clos Bruneau.

- 1175 :

- L'abbaye Sainte-Geneviève est rebâtie.

- Crue de la Seine[12]

- 1179 :

- On commence à bâtir sur le territoire du clos de Lias[22]. Planté de vignes, ce clos s'étendait de l'actuelle rue de la Huchette au collège Mazarin[23].

- : En l'absence de son père de plus en plus souffrant Philippe Auguste est sacré roi de France.

- 1180 :

- . Arrestation des dirigeants de la communauté juive de Paris. Ils sont condamnés par Philippe Auguste à verser une amende de 15 000 marcs d’argent.

- 28 juin, Louis VII le Jeune abandonne le pouvoir au profit de son fils Philippe II Auguste.

- 18 septembre : Mort de Louis VII le Jeune. Durant son règne le quartier de l'Université s'accrut considérablement en raison de la grande quantité d'écoliers qui y venaient de toute l'Europe pour y faire leurs études.

- 1182 :

- Avril. Expulsion de Juifs de Paris et de toute la France. Leur synagogue devient l’église de la Madeleine.

- . Consécration du maître-autel de la cathédrale Notre-Dame.

Notre-Dame

Notre-Dame

- 1184 :

- Fondation de l'hôpital Sainte-Catherine, rue Saint-Denis.

- Les principales rues de Paris commencent à être pavées grâce à la donation de 11 000 écus du financier Gérard de Poissy[24], et les habitants sont tenus de les balayer au droit de leurs maisons[25].

- 1185 :

- Concile de Paris (1185)

- 1187 :

- L'église Saint-Thomas-du-Louvre est rebâtie.

- 1188 :

- Concile de Paris (1188)[8]

- 1188 à 1190 :

- Famine chronique.

- 1190-1220 :

- Philippe Auguste, fait édifier une nouvelle enceinte fortifiée de Paris qui sera achevée en 1211.

- 1194 :

- Famine.

- . Pertes des archives royales à l’occasion de la bataille de Fréteval. Philippe Auguste décide de tout consigner désormais en double exemplaire, l’un d’eux devant rester impérativement à Paris. C’est le début de la fixation de l’administration royale, jusque-là ambulante, comme le reste de la cour.

- 1195.

- Crue de la Seine[12]

- 1196.

- Crue de la Seine. Des ponts de la Seine se rompent.

- Concile de Paris (1196)[8]

- 1196 à 1197.

- Famine.

- 1197 :

- Mars 1197. Crue de la Seine qui emporte les ponts de Paris.

- 1198.

- Retour des Juifs à Paris sous la condition de payer de lourdes taxes.

- Création d'un premier monastère à l'emplacement de Saint-Antoine-des-Champs.

- Vers 1200.

- Apparition des premières enseignes pour permettre l’identification des habitations privées.

- 1200.

- Rixe entre les étudiants et les troupes du prévôt de Paris : cinq morts. Philippe Auguste désavoue son prévôt en donnant raison aux étudiants qui menaçaient de quitter la ville. Il confirme le privilège des maîtres et étudiants de ne dépendre que de la justice de l’évêque : c’est l’émergence de l’Université.

- Frère Hubert, trésorier de l'ordre du Temple, fait construire la grande tour du Temple

XIIIe siècle

- XIIIe siècle :

- Étés chauds tout au long du siècle.

- 1201 :

- Jean d'Angleterre est logé au Louvre

- Concile de Paris (1201)[8]

- 1202 :

- Achèvement de la construction du premier palais du Louvre.

- Fondation de l'hôpital de la Trinité sous le nom d'hôpital de la Coix-de-la-Reine

- 1204 :

- Construction de l'église Saint-Honoré

- 1205 :

- Fondation de l'église Saint-Etienne-du-Mont et la l'église Saint-Symphorien de la Cité

- 1206 :

- Décembre 1206, crue très importante de la Seine, au point que l'on ne peut se déplacer qu'en bateau, qui emporte trois arches du petit pont et détruit de nombreuses maisons.

- 1208 :

- Concile de Paris (1208)[8]

- 1210 :

- Autorisation par le pape Innocent III pour l’organisation des maîtres de l’Université en corporation.

- Condamnation pour hérésie des disciples d’Amaury de Chartres. Ces derniers sont brûlés aux Champeaux pour avoir poussé trop loin l’étude la Métaphysique d’Aristote.

- 1212 :

- L'église Saint-André-des-Arts et la chapelle Saint-Côme-Saint-Damien initiale sont construites.

- L'église Saint-Jean-en-Grève est érigée en paroisse.

- L'église Saint-Eustache est érigée en cure.

- Concile de Paris (1212)[26]

- 1214 :

- . De retour de Bouvines, où il a écrasé une coalition regroupant l’Angleterre, l’Allemagne et la Flandres, Philippe-Auguste est accueilli par un Paris en liesse.

- Philippe-Auguste fait achever le Louvre

- 1215 :

- Août 1215. Don de ses statuts à l’université de Paris par le légat pontifical, Robert de Courçon.

- Concile de Paris (1215)[8]

- 1218 :

- Fondation du couvent des Jacobins dans le quartier Saint-Jacques

- 1219.

- 1220 :

- Fin des travaux de l’enceinte de Philippe-Auguste qui protège 273 hectares. Paris compte 50 000 habitants.

- 1221 :

- Crue de la Seine puis famine.

- 1223 :

- Concile de Paris (1223)

- 1224-1225 :

- Hiver rigoureux et long du au .

- Grande épidémie générale en Europe et à Paris.

- 1225 :

- Agitation des étudiants parisiens après la destruction par le légat du pape du sceau dont l’université s’était doté depuis 1221

- Deux hommes du légat du pape sont tués.

- Établissement du couvent des Filles-Dieu

- Concile de Paris (1225)[8]

- 1226 :

- Concile de Paris (1226)[8]

- 1229 :

- 1230 :

- Construction de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet

- Fondation du couvent des Cordeliers

- 1231 :

- : Fin du conflit de l’université avec la bulle Parens scientiarum qui accorde aux élèves le privilège du canon et les assimile à des clercs.

- 1232 :

- 1233 :

- 1235 :

- Fondation de l'église Saint-Leu et Saint-Gilles

- 1236 :

- Crue de la Seine[12]

- 1240 :

- Crue de la Seine

- Vers 1240 :

- Sur ordre de l’évêque Guillaume d'Auvergne, réglages des sonneries des cloches par des horloges.

- 1242 :

- Crue de la Seine

- 1244 :

- Construction du couvent des Bernardins

- 1245 :

- Fondation de la Sainte Chapelle

- 1246 :

- Autonomie financière et judiciaire de l’université de Paris qui reçoit son sceau propre.

- 1248 :

- Début de l’enseignement de saint Bonaventure à l’université de Paris.

- : Consécration de la Sainte-Chapelle.

- Vers 1250 :

- Construction de la Cura Regis, ou parlement, avec des premières sessions uniquement judiciaires. Le Parlement de Paris n’est pas un institut local mais national qui a autorité de la Picardie à l’Auvergne, des Pays de Loire à la Champagne.

- 1252 :

- Début de l’enseignement de Thomas d'Aquin à l’université de Paris.

- 1253 :

- 1254 :

- Création du guet chargé de la sécurité et de la police de la ville.

- Création par le roi saint Louis de l’hospice des Quinze-Vingts destinée aux soins de 300 aveugles.

- Arrivée à Paris d’un éléphant qui sera offert par Louis IX à Henri III d'Angleterre. Ce dernier logera au Temple puis au Palais

- Les Carmes s'installent quai des Célestins

- Vers 1255 :

- Le greffier du Parlement, Jean de Montmartre, ouvre le premier de ses registres, les Olim.

- 1256 :

- Saint Louis établit une bibliothèque dans la Sainte-Chapelle

- Concile de Paris (1256)[8]

- 1257 :

- Fondation de la Chartreuse de Paris.

- 1er septembre 1257. Ouverture du collège fondé par Robert de Sorbon, la Sorbonne.

- 1258 :

- Établissement des chanoines de la Sainte-Croix de la Bretonnerie et des Blancs-Manteaux

- 1259 :

- Les Chartreux vont occuper le château de Vauvert.

- 1260 :

- L'Hôtel-Dieu est rebâti et agrandi.

- Fondation de l'hospice des Quinze-Vingts

- L'église Saint-Josse devient une paroisse

- Concile de Paris (1260)[8]

- 1261 :

- Le prévôt de Paris est désormais un simple fonctionnaire royal.

- Concile de Paris (1261)[8]

- 1264 :

- Concile de Paris (1264)[8]

- 1268 :

- Compilation du Livre des métiers par le prévôt royal Étienne Boileau qui mentionne les statuts de cent trente-deux métiers.

- 1270 :

- Le chambellan et voyer de Paris Jean Sarrazin dresse un état des droits de sa charge en 13 articles.

- 1280 :

- Crue de la Seine, qui emporte le Petit-Pont et le Grand-Pont[4].

- Fondation du collège d'Harcourt

- 1281 :

- Au commencement de janvier, nouvelle crue de la Seine[12],[4], les ponts furent rompus, l'on ne pouvait aller des quartiers Saint-Denis et de la Cité, jusqu'à la croix des Carmes que par bateaux[27]

- On commence à construire dans les environs de l'église Saint-Honoré

- Concile de Paris (1281)[8]

- 1292 :

- Publication du fameux Livre de taille, source majeure pour l’Histoire des métiers à Paris. Ce document fiscal recense et pas moins de 300 rues.

- Apogée de l’université de Paris qui reçoit du pape le droit d’enseigner toute la chrétienté.

- 1296 :

- . début d’une crue très importante de la Seine qui dure près de cinq mois. Le Paris de l'époque est intégralement inondé et la montée des eaux emporte une nouvelle fois le Petit-Pont, le Grand-Pont, avec les maisons et les moulins qui étaient construits dessus ainsi que le Petit-Châtelet.

- Saint-Marcel et Saint-Germain-des-Prés deviennent des faubourgs de Paris

- 1299 :

- Première mention de la construction d’une horloge à Paris.

- 1300 :

- Population de Paris estimée de 250 000 à 300 000 habitants.

- Vers 1300 :

- Apparition des premières enseignes afin d’identifier auberges et hôtels. Cette enseigne pouvait se limiter à un bouchon de paille ; c’est l’origine du terme « bouchon » appliqué aujourd’hui encore à certaines auberges et cabarets.

- Première liste des noms de rues de Paris dans Le Dit des rues de Paris[28] par le rimeur Guillot de Paris. Ce document indique que la capitale comptait 310 rues dont 80 dans le quartier d'Outre-Petit-Pont, 36 dans la Cité et 114 dans le quartier d'Outre-Grand-Pont. Toutefois ne sont pas comprise les impasses, les rues sans chief et les rues situées hors des murailles[11].

À cette époque, les rues de Paris, étroites, sombres, malsaines étaient sales et pour la plupart non pavées. C'était le voyer de Paris qui avait à charge la voirie de la ville.

XIVe siècle

- 1302 :

- Réunion à Notre-Dame des premiers États Généraux, afin d’apporter un soutien au roi Philippe le Bel contre le pape Boniface VIII.

- 1303 :

- 1304 :

- Installation des changeurs sur le Grand-Pont qui prend désormais le nom de Pont au Change.

- 1305 :

- À la suite de travaux de réfection du Pont au Change, les changeurs peuvent exercer sur la rive attenant au Châtelet : Les changeurs, qui se contentaient jusque-là d’effectuer le change entre les diverses monnaies européennes, deviennent depuis peu des prêteurs ; on appelle ces derniers les Lombards (16 changeurs et 20 lombards en 1292).

- 1306 :

- Crue de la Seine[12]

- : Expulsion des juifs de Paris et confiscation de leurs biens.

- : Émeute contre la hausse des loyers. Le roi est même assiégé par la foule au Temple.

- 1307 :

- : à la suite de la révolte contre la hausse des loyers, 28 émeutiers sont pendus.

- Le Parlement de Paris devient une institution permanente qui rend la justice au nom du roi en derniers recours ; ses arrêts ne peuvent être cassés que par le Conseil du roi.

- : Arrestation des Templiers.

- 1310 :

- Juin 1310 : Marguerite Porete, une illuminée originaire du Hainaut, et une juive relapse, sont brûlées vives en place de Grève.

- Concile de Paris (1310)[8] : au Louvre

- 1311 :

- Expulsion des usuriers lombards.

- 1313 :

- Construction du premier quai de la ville entre le couvent des Grands Augustins et l’tour de Nesle.

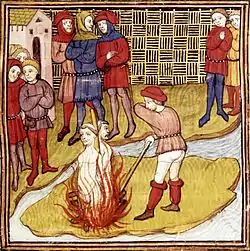

Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay sur le bûcher

- 1314 :

- : Bûcher pour les Templiers, dont Jacques de Molay, à la pointe de l’île de la Cité

- Concile de Paris (1314)[8]

- 1315 :

- Avril à juillet 1315 : Pluie et froid. Les moissons ne peuvent pas mûrir.

- Juillet 1315 : Les Juifs sont autorisés à revenir à Paris et recouvrent un tiers de leurs créances.

- Hiver 1315-1316 : Hiver rigoureux et long de décembre à Pâques. Grande Famine. La Seine gèle. Lors de la débâcle, les ponts de Paris sont emportés.

- 1318 :

- Par une ordonnance royale de janvier 1318, le roi de France Philippe V le Long enjoint au greffier du Châtelet de veiller « à ce qu'une chandelle fut entretenue pendant la nuit à la porte, du palais de ce tribunal, afin de déjouer les entreprises des malfaiteurs qui se perpétuaient jusque sur la place, alors la plus fréquentée de la capitale. » Il existait deux autres éclairage à la tour de Nesle et au cimetière des Innocents, mais c'était tout.

- 1320 :

- Population de Paris estimée à 250 000 habitants.

- Décembre 1320 : Organisation définitive du parlement en trois chambres : Grand-Chambre, Chambre des enquêtes et Chambre des requêtes :

- 1322 :

- Autorisation par le prévôt de Paris du travail de nuit, jusque-là strictement interdit

- 1323 :

- Parution du premier guide touristique de Paris de Jean de Jandun

- 1324 :

- Concile de Paris (1324)[8]

- 1325 :

- Le gibet de bois de Montfaucon est remplacé par un gibet de pierre.

- En décembre, crue de la Seine qui continue en janvier[4]

- 1326 :

- : Hiver rigoureux et long. La Seine gèle. Les ponts de Paris sont emportés par la débâcle. Inondation très importante. L’île de la Cité est approvisionné par bateaux pendant cinq semaines.

- 1328 :

- Février 1328 : Épidémie particulièrement meurtrière.

- 1334 :

- Concile de Paris (1334)[8]

- 1342 :

- : Institution de la gabelle, impôt sur le sel qui suscite de très vives résistances.

- 1345 :

- Après 182 années de travaux, la cathédrale Notre-Dame est achevée.

- 1348 :

- Fin août 1348 : Début de l’épidémie de la peste noire à Paris. Elle dure deux ans.

- Interdiction royale de balayer les rues après de fortes pluies afin de limiter le rejet des ordures à la Seine, principale source d’eau potable utilisée par les Parisiens.

- 1349 :

- Mai 1349 : Au paroxysme de l’épidémie de peste noire, le Conseil royal quitte la ville.

- 1350.

- Ouverture du premier égout à ciel ouvert partant de la place Baudoyer pour se déverser dans les fossés de la Bastille.

Étienne Marcel

- 1357 :

- : Achat par Étienne Marcel, prévôt des marchands depuis 1355, de la maison aux piliers de la place de Grève afin d’y installer la municipalité.

- 1358 :

- : Assassinat du trésorier du dauphin Jean Baillet par le changeur Marc Perrin qui trouve asile à l’église Saint-Merry : Le maréchal de Normandie fait enfoncer la porte de l’église et Marc Perrin est pendu dès le lendemain. Furieux de cette atteinte contre le droit d’asile, l’évêque excommunie le maréchal de Normandie et exige la restitution du corps du condamné.

- : Invasion du Palais de la Cité par les Parisiens en armes sous la conduite d’Étienne Marcel. Les maréchaux de Champagne et de Normandie sont massacrés, tandis que le dauphin est coiffé du chapeau rouge et bleu de Paris. Étienne Marcel rêve de doter Paris d’un statut d’autonomie.

- : Promesse de dauphin de respecter la grande ordonnance de mars 1357 : Quatre bourgeois de Paris entrent à son conseil, dont Étienne Marcel.

- 4 mai : Entrée du roi de Navarre Charles II le Mauvais à Paris.

- 14 mai : Édit du Vermandois du dauphin qui assiège Paris.

- : Fin de la Jacquerie des paysans du Beauvaisis qui avait l’entier soutien d’Étienne Marcel.

- : Tentative de sortie des Parisiens assiégés par les troupes du Dauphin. Les Parisiens sont stoppés à Bercy :

- : Levée du siège de Paris par le Dauphin à court d’argent.

- : Rixe de cabaret entre Parisiens et mercenaires anglais : une trentaine d’Anglais sont tués et plus de cinquante prisonniers.

- : Expédition de Parisiens en vue de chasser les mercenaires anglais présents à Saint-Cloud et Saint-Denis : Cette expédition tombe dans un guet-apens et les Parisiens sont massacrés par les Anglais.

- : Tentative d’Étienne Marcel pour faire ouvrir les portes de la ville aux mercenaires du roi de Navarre. Il est tué à la bastide Saint-Antoine par des partisans du Dauphin.

- : Entrée triomphale du dauphin, futur Charles V le Sage, à Paris. C’est la fin du rêve d’autonomie pour Paris.

- : Après quelques exécutions de partisans d’Étienne Marcel, une amnistie est proclamée.

- 1360 :

- Printemps 1360 : siège de Paris par Édouard III d'Angleterre

- : Signature d’une convention entre les bourgeois de Paris et les Anglais pour le rachat de dix places fortes qui gênent les communications et le ravitaillement de la ville.

- 1360 à 1363 :

- Épidémie de peste.

- 1363 :

- La paupérisation s’accentue et le nombre de mendiants errants dans les rues de Paris devient important.

- 1364 :

- Charles V le Sage est couronné roi de France et abandonne l’hôtel Saint-Pol dans le quartier du Marais, siège traditionnel du pouvoir, pour s’installer au Louvre qu’il fait rénover.

- 1365 :

- Population de Paris estimée à 275 000 habitants.

- 1366 à 1369 :

- 1368 :

- Nouveau détournement de la Bièvre qui se jette désormais dans la Seine au niveau du Château de la Tournelle. La partie de la rivière restée à Paris est transformée en égout.

- 1370 :

- Par ordonnance royale, les églises sonnent les heures et les quarts d’heure en se conformant à l’heure marquée par l’horloge à poids et sonnerie d’Henri de Vic installé au Palais de la Cité.

- : Pose de la première pierre de la Bastille :

- 1372 :

- Jeanne Daubenton, membre très active des [Turlupins] est brûlée vive en place de Grève. Les Turlupins sont les héritiers des adamistes qui prêchent pour le dénuement et la nudité. Ce mouvement est excommunié cette même année par le pape Grégoire XI.

- 1373 :

- Crue importante de la Seine.

- 1374 :

- Épidémie de peste.

- Afin de mettre un terme à l’usage du « tout à la rue », transformant les rues en véritables égouts, il est désormais obligatoire à tous les propriétaires de la ville et des faubourgs de Paris de doter leurs logements de latrines privées en nombre suffisant. Cette obligation devra être souvent renouvelée, car de nombreux propriétaires n’équipent pas leurs logements.

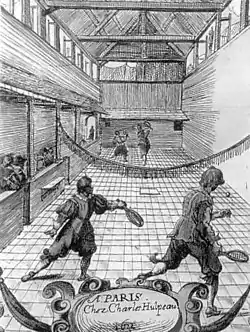

Salle parisienne de jeu de paume

- 1375 :

- Crue de la Seine[4].

- 1378 :

- Construction du pont Saint-Michel d’abord appelé pont Neuf :

- 1379 à 1380 :

- Épidémie de peste.

- 1380 :

- Fin des travaux de l’enceinte dite de Charles V qui protège 439 hectares.

- 1382 :

- 1383 :

- La révolte des Maillotins est noyée dans le sang; plus de 300 parisiens périssent de la main du bourreau

- Été 1383 : Canicule.

- 1384 :

- Crue de la Seine[12]

- 1386 :

- : le « duel Carrouges-le Gris », dernier duel judiciaire autorisé en France, se termine par la victoire de Jean de Carrouges sur Jacques le Gris à Saint Martin des Champs en présence du roi Charles VI.

- 1389 :

- 20 juin, Couronnement et entrée à Paris de la reine Isabeau de Bavière

- 1392 :

- On dénombre huit salles de Jeu de paume à Paris.

- : tentative d'assassinat du connétable Olivier de Clisson par Pierre de Craon à l'entrée de la rue de la Culture Sainte-Catherine. Grièvement blessé, il survivra.

- 1394 :

- Crue de la Seine[12]

- 1395 :

- Autorisé depuis 1322, le travail de nuit est à nouveau strictement interdit à Paris.

- Concile de Paris (1395)[8] convoqué par Jean de Gerson pour tenter de mettre un terme au Grand Schisme d'Occident.

- 1397 :

- : Ordonnance du prévôt de Paris qui rappelle l’interdiction de la pratique du jeu de paume notamment. Les joueurs ne tiennent évidemment aucun compte de cet interdit…

- : Le prévôt de Paris interdit la pratique du jeu de paume tous les jours, sauf le dimanche « parce que plusieurs gens de métier et autres du petit peuple quittaient leur ouvrage et leur famille pendant les jours ouvrables, ce qui était fort préjudiciable pour le bon ordre public ». Encore une fois, les joueurs ne tiennent aucun compte de cet interdit et des parties ont lieu tous les jours, au grand désespoir des autorités municipales.

- 1398 :

- : Concile de Paris (1398)[8]. Les évêques du royaume se prononce pour la soustraction d'obédience.

- 1399 : crue de la Seine[4]

- 1399 à 1401 : épidémie de peste.

- 1400 :

- : l'empereur byzantin Manuel II Paléologue, en tournée diplomatique, est accueilli par le roi Charles VI et logé au Louvre. Il quitte la France pour l'Angleterre en décembre.

XVe siècle

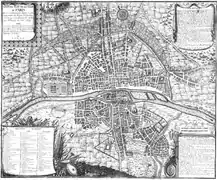

Plan de Paris (1422)

- 1401 : de retour de Londres, Manuel II Paléologue séjourne à Paris plus d'un an. Ses efforts pour obtenir le soutien des monarques européens contre les Ottomans qui menacent Constantinople étant restés vains, il quitte la ville le .

- 1404 :

- Concile de Paris (1404)[8] :

- 1405 :

- Jean sans Peur entre dans Paris et fait rendre aux bourgeois leurs armes et leurs chaînes[11].

- Concile de Paris (1405)[8] :

- 1406 :

- Les inondations emportent le pont de Planches-Mibray

- 1407 :

- , Sortant de l'hôtel Barbette, le duc d'Orléans est assassiné devant l'actuel hôtel Amelot de Bisseuil. Cet évènement marque le début de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons.

- 1407-1408.

- Hiver rigoureux et long du 10 novembre au 10 avril, l’un des plus froids du Moyen Âge. 66 jours de gelées à Paris. La Seine gèle. Le pont bâti du Petit-Châtelet, le pont Saint-Michel construits en bois ainsi que les maisons du Grand-Pont, sont emportés par les glaces charriées par une crue de la Seine en janvier 1407. Disette.

- 1408 :

- Concile de Paris (1408)[8] :

- 1411 :

- 30 juin : Orage épouvantable[29]

- 1413 :

- 1414 :

- Crue de la Seine[4]

- 1417 à 1439.

- Étés généralement plus chauds. Vendanges précoces dès la fin août.

- 1418 :

- Perrinet-Leclerc introduit les Bourguignons dans Paris, par la porte de Buci, qui avaient fait alliance avec les Anglais. 18 000 personnes sont égorgées dans les jours suivants[11].

- 1419-1420.

- Hiver rigoureux et long. Abondante chute de neige. Les loups à Paris.

- 1420 :

- Siège de Paris par Henri V d'Angleterre, qui entre dans Paris, le , ruiné, dévasté et désolé par la disette. La capitale restera 16 ans aux mains des Anglais ou de leurs alliés[11].

- 1421

- Hiver rigoureux et long amenant une famine atroce. On ne rencontre dans les rues que des gens expirant de froid et de faim.

- 1422 :

- 21 octobre, Charles VI meurt à l'hôtel Saint-Paul.

- 1426 :

- Inondation qui fera chuter le pont Notre-Dame deux ans plus tard[12]

- 1427 :

- Siège de Paris par Charles VII de France

- 1428 :

- Épidémie de peste. La population chute à 100 000 habitants.

- 1429 :

- 1431:

- Le 16 décembre, Henri VI d'Angleterre est sacré et couronné roi de France à la cathédrale Notre-Dame

- 1435 :

- Siège de Paris mené victorieusement par Ambroise de Loré, maréchal de Charles VII

- 1437-1438 :

- Épidémie de peste qui emporte plus de 50 000 personnes en 6 mois, suivie d'une terrible famine[31].

- 1457 :

- Le prévôt des marchands fait réparer l'aqueduc de Belleville

- 1461 :

- 31 août, entrée du roi Louis XI de France dans la ville qui y séjourna longtemps après la bataille de Monthléry

- 1462 :

- Siège de Paris par Philippe III de Bourgogne

- 1465 :

- Siège de Paris lors de la guerre du Bien public

- 1466 :

- Épidémie de peste

- 1467 :

- Les chaleurs de l'été causèrent une maladie contagieuse qui tua tant de monde que Louis XI rendit une ordonnance portant que le droit de bourgeoisie serait accordé à quiconque viendrait s'établir dans Paris[11].

- 1475 :

- 19 décembre : Le connétable de Saint-Pol est décapité en place de Grève

- 1477 :

- 4 août : Le duc de Nemours est mis à mort.

- 1480 :

- Grand froid, le vin gèle dans les celliers. Pierre Grognet indique : « Mil quatre cent avecques quatre-vingtz, Lors ès celliers gellerent moult de vins »[32].

- 1481 :

- Famine. Pierre Grognet indique : « Mil quatre cent quatre-vingtz et puis ung, Gros et menus moururent en commun »[32].

- À partir de 1485 : reconstruction de l'hôtel de Cluny.

- 1493 :

- Crue de la Seine. En mémoire de ce débordement, on érige au coin de la Vallée de Misère un pilier portant une image de la Vierge, sur lequel est gravée l'inscription : « Mil quatre cens quatre-vingt-treize, le septième jour de janvier, Seyne fut ici à son aise, battant le siège du pilier »[33].

- Jean Langlois, prêtre, devenu calviniste, considéré comme hérétique est brûlé vif à la voirie.

- 1498 :

- Le pont Notre-Dame s'écroule avec toutes les maisons qu'il supporte, plusieurs personnes périssent noyés. Le prévôt des marchands et les échevins sont condamnés à une amende considérable pour avoir négligé l'entretien de ce pont.

- De 1498 à 1519 : construction de l'hôtel des archevêques de Sens.

- 1499 :

- Crue de la Seine qui fait s’effondrer le pont Notre-Dame. Le poète Pierre Grognet indique « Mil quatre cens quatre-vingtz dix et neuf, tomba le pont Notre-Dame de neuf. Ce cas advint en octobre treizième jour du matin viron l'heure neuvième »[32].

XVIe siècle

- 1500-1507 :

- Reconstruction du pont Notre-Dame en pierre de taille.

- 1503 :

- Edmond de La Fosse, un écolier hérétique, est brûlé vif marché aux Pourceaux

- 1505 :

- Grand froid, le vin gèle dans les caves. Le poète Pierre Grognet indique « j'ai vu l'an mil cinq cent et cinq, es caves moult geler de vin »[32]

- Crue de la Seine[12]

- 1515-1547 :

- Jusqu'au règne de François Ier, les matières fécales sont transportées chaque jour aux décharges publiques, placées hors des portes de la ville[25].

- 1521 :

- 1522 :

- 1528

- 1530 :

- Création par François Ier du Collège de France sous le nom de « Collège royal ».

- 1531 :

- Crue de la Seine[12]

- 1531-1532 :

- À partir de décembre 1531; nouvelle épidémie de peste. La ville est obligée d'acheter 6 arpents de terre dans la plaine de Grenelle pour ensevelir les morts[11].

- 1534 :

- 17-. Affaire des Placards. Les calvinistes placardent des textes de Calvin.

- 1536 :

- Siège de Paris par Charles Quint

- 1538 :

- . Explosion de la tour de La Forge, réserve de poudre touchée par la foudre.

- 1540 :

- L'empereur Charles-Quint passe à Paris et est logé au Louvre.

- 1544 :

- La peste éclate à nouveau, tous les spectacles publics sont interdits.

- Les environs de Paris sont infestés de brigands. François Ier fait marcher contre eux de véritables armées

- 1544-1545 :

- Le faubourg Saint-Germain est pavé.

- 1547 :

- Crue de la Seine, le pont Saint-Michel est emporté par les glaces[12],[4].

- . Arrivée à Paris via la Seine du premier train de bois de chauffage.

- 1548 :

- . Inauguration du premier théâtre permanent à l'hôtel de Bourgogne.

- 1549 :

- Edification de la Fontaine des Innocents.

- Juillet : Jacques Ier de Coucy est décapité en place de Grève.

- 1553 :

- Introduction à Paris des sorbets glacés par des glaciers italiens.

- 1557 :

- 4-. Émeute des catholiques parisiens contre la Réforme.

- 1559 :

- 10 juillet 1559 : Henri II est grièvement blessé dans un accident de tournoi, rue Saint-Antoine, à Paris. Il meurt dix jours plus tard.

- : Premier synode calviniste, rue des Marais.

- : Anne du Bourg est pendu puis brûlé en place de Grève.

- 1564 :

- Crue de la Seine[12]

- 1569 :

- : Les huguenots Philippe de Gastine, Richard de Gastine, son fils, et Nicolas Croquet, son gendre sont pendus et étranglés.

- 1570 :

- Crue de la Seine[12]

- 1571 :

- Crue de la Seine[12]

- 1572 :

- 18 août 1572 : Mariage de Henri de Navarre, futur Henri IV et Marguerite de Valois, à Notre-Dame de Paris.

- 23 au : Massacre de la Saint-Barthélemy ; 2 000 morts.

- 18 août 1572 : Mariage de Henri de Navarre, futur Henri IV et Marguerite de Valois, à Notre-Dame de Paris.

- 1573 :

- Crue de la Seine[12]

- 1574 :

- : Joseph Boniface de la Môle et Annibal de Coconas sont décapités en place de Grève.

- : Gabriel Ier de Montgomery est décapité en place de Grève.

- 1578-1607 : construction du Pont Neuf, premier pont de Paris sans habitations.

- 1582 :

- Crue de la Seine[12]

- : Nicolas de Salcède est écartelé en place de Grève.

- 1585 :

- La communauté des escrimeurs de Paris adopte le terme de maître d'armes.

- 1587 :

- Création d'une chaire d'arabe au Collège de France.

- 1588 :

- « Journée des barricades », début de la Ligue à Paris

- 1589 :

- Juillet-août : premier siège de Paris par Henri III et Henri de Navarre durant la huitième guerre de Religion.

- Octobre : deuxième siège de Paris par Henri IV.

- 1590 :

- mars-septembre : troisième siège de Paris par Henri IV ; 100 000 morts.

- 1591 :

- : « Journée des farines », tentative infructueuse d'Henri IV

- 1594 :

Départ des troupes espagnoles de Paris.

Départ des troupes espagnoles de Paris.- : entrée dans Paris d'Henri IV

- Interdiction de sortir hors de la capitale des balles neuves ou usagées de jeu de paume confectionnées à Paris ; départ des troupes espagnoles de Paris.

- : Jean Châtel est écartelé en place de Grève.

- 1595 :

- Crue de la Seine[12]

XVIIe siècle

En janvier 1608 la Seine gèle (tableau Patineurs sur la Seine en 1608, École française, musée Carnavalet)

- 1600 : Paris compte 300 000 habitants.

- :

- : Guy Éder de La Fontenelle est roué vif en place de Grève.

- 1603 :

- : Julien et Marguerite de Ravalet sont décapités en place de Grève.

- 1607-1608 :

- Hiver glacial. La Seine gèle en .

- 1607-1612: construction de l'hôpital Saint-Louis et de la place Royale, actuelle place des Vosges.

- 1610 :

- : assassinat d'Henri IV, rue de la Ferronnerie.

- : François Ravaillac est écartelé en place de Grève.

- 1615-1616 :

- Hiver glacial. La Seine gèle du au . Lors de la débâcle, le pont Saint-Michel est emporté et la ville est inondée et l'ébranlement du pont au Change est tel que la plupart de ses maisons s’écroulent[12]. Aux environs de Paris, l’épaisseur de la couche de neige dépasse la taille d’un homme.

- 1617

- : assassinat de Concino Concini au Louvre.

- : Léonora Galigaï, veuve de Concino Concini est décapitée puis brûlée en place de Grève.

- 1621

- : Jean Fontanier est brûlé avec ses écrits en place de Grève.

- 1622

- Paris devient un archevêché.

- 1626 :

- Commencement de nouvelles fortifications qui suivait à peu-près la ligne des boulevards actuels et qui étaient formés de bastions, de courtines plantées d'arbres et de fossés.

- 1627 :

- : François de Montmorency-Bouteville et François de Rosmadec, comte de Chapelles[34] sont décapités en place de Grève.

- 1628 :

- Construction du Palais Royal par Richelieu.

- Publication de la première étude de l'argot parisien de Chéreau.

- 1630 : achèvement de l'Hôtel de Sully dans le Marais.

- 1631 :

- 30 mai : Premier numéro du périodique parisien La Gazette de France.

- 1632 :

- : Louis de Marillac est décapité en place de Grève.

- 1633 : achèvement de l'église Saint-Eustache.

- 1634 :

- : Première séance de l'Académie française.

- 1636 :

- Introduction du thé comme boisson d'agrément à Paris.

- Disette et peste

- 1637 :

- 7 janvier : Le Cid de Pierre Corneille est représenté pour la première fois au Théâtre du Marais.

- 1638 :

- Disette et peste, de nouveau.

- 1642 : Construction de l'Hôtel Lambert par Le Vau.

- 1643 :

- Ouverture et fermeture du premier point de vente de café à Paris. Il faut attendre encore vingt ans pour voir le café s'imposer à Paris.

- 1648 :

- 27 août : Journée des barricades; Plus de 1 200 barricades à Paris pour protester contre « les abus de l'État ». Les émeutiers obtiennent la libération de plusieurs centaines de prisonniers.

- 1649 :

- Crue de la Seine[12]

- Siège de Paris durant la Fronde, mené par le Grand Condé contre son frère Armand de Bourbon-Conti

- 1650 :

- Vers 1650, sous le règne de Louis XIV, Paris a environ 500 000 habitants et compte 500 grandes rues, 9 faubourgs, 100 places, 9 ponts, 25 000 maisons dont 4 000 à porte cochère[11].

- 1651 :

- Crue de la Seine[12]

- 15 mai : première course de chevaux moderne organisée à Paris. Deux cavaliers s’affrontent sur un parcours dans le Bois de Boulogne. L’arrivée est jugée au château de Madrid en présence du jeune Louis XIV.

- 1652 :

- 2 juillet : Bataille du faubourg Saint-Antoine entre l'armée royale commandée par Turenne et les troupes de la Fronde commandée par Condé.

- 1653 : construction de l'hôtel de Guénégaud dans le Marais par François Mansart.

- 1658 :

- 27 février : La plus grande crue de la Seine avec 8,96 m à l'échelle d'Austerlitz. Le pont Marie est en partie détruit avec vingt-deux de ses maisons[12].

- 1617-1676 :

- construction de la nouvelle enceinte Louis XIII

Hôtel des Invalides

- 1660 : achèvement de l'hôtel Amelot de Bisseuil dans le Marais.

- 1661 :

- Un arrêt du Parlement de Paris augmente la durée de l'illumination des rues de Paris du au .

- : Jacques Chausson et son complice Jacques Paulmier, dit « Fabri » sont brûlés vifs en place de Grève.

- 1662 :

- : ouverture de la première ligne des carrosses à cinq sols, première expérience de transports en commun urbains de l'histoire, initiée par Blaise Pascal.

- et : Grand Carrousel dans la cour des Tuileries pour célébrer la naissance du Dauphin.

- : Claude Le Petit est étranglé puis brûlé en place de Grève.

- 1663 :

- Crue de la Seine.

- 1665 :

- Crue de la Seine[12] .

- 1667 :

- En mars, Nicolas de La Reynie, devient lieutenant de police et à charge de rendre Paris plus sûre. Il fait établir 6 500 lanternes dans Paris. Les 22 juridictions seigneuriales et ecclésiastiques sont réunies au tribunal du Châtelet

- Achèvement des bâtiments de l'abbaye du Val-de-Grâce.

- 1670 :

- : François Sarrazin a son poing coupé puis est brûlé vif en place de Grève.

- 1671 :

- Crue de la Seine[12]

- 1672 :

- Achèvement de l'Observatoire de Paris.

- Inauguration de la Porte Saint Denis.

- 1674 :

- Inauguration de la Porte Saint Martin.

- Février : Édit royal supprimant les seize justices particulières féodales de Paris réunies au présidial de la prévôté au Châtelet[35].

- Octobre : Premiers pensionnaires hébergés à l'hôtel des Invalides.

- 1676 :

- : Marie Madeleine Dreux d'Aubray, marquise de Brinvilliers est décapitée en place de Grève.

- 1677 :

- Crue de la Seine[12]

- 1680 :

- : Catherine Deshayes, dite la Voisin est brûlée vive en place de Grève.

- 1681 :

- : Anne de Caradas, veuve de François du Saussay, procureur du roi aux eaux et forêts de Rouen est décapitée en place de Grève, puis sa tête jetée dans le brasier.

- 1684 :

- Janvier : froid très vif à Paris[36].

- Crue de la Seine[12]

- 1685 : Construction de la Place des Victoires.

- 1688 : Ouverture du Collège des Quatre-Nations quai de Conti (actuel Institut de France) et de sa bibliothèque Mazarine.

- 1689 :

- Ouverture du café Procope, plus vieux café de Paris.

- 1690 :

- Crue de la Seine[12]

- 1693-1694 :

- 1699-1700 :

XVIIIe siècle

- 1702 :

- Paris compte 20 quartiers, 14 faubourgs et 2 villages.

- 1708-1709.

- Hiver glacial. -−23,1 °C le 13 janvier à Paris. L’hiver le plus froid « depuis longtemps ». Pendant 10 jours consécutifs, la température est inférieure à -−10 °C à Paris. Record jamais battu. Record de -−26 °C à Paris. Vague de grand froid du 6 au 23 janvier et très froid du 13 au 20 janvier. La Seine gèle.

- Grande famine avec environ 1,4 million de morts en France. Paris est approvisionné pour la première fois le 5 avril. Dégel en avril.

- 1711 :

- Crue de la Seine[12]

- 1717

- au : visite du tsar Pierre Ier de Russie qui loge à l'hôtel de Lesdiguières et rencontre le Régent ainsi que le jeune Louis XV.

- 1719 :

- Crue de la Seine

- 1720 :

- : Antoine-Joseph comte de Horn[38],[39] est roué vif en place de Grève.

- Vers 1720, sous le règne de Louis XV, les noms des rues sont indiqués sur des écriteaux et on commence à numéroter les maisons. On substitue à l'éclairage par des chandelles l'éclairage par des réverbères à huile. Le guet qui compte 180 archers et 850 fantassins est réformé[11].

- 1721 :

- : Louis Dominique Cartouche est roué vif en place de Grève.

- 1722 :

- 1726 :

- Crue de la Seine[12]

- : Étienne-Benjamin Deschauffours est étranglé puis brûlé en place de Grève.

- 1731 :

- Fondation de l'Académie de Chirurgie.

- 1733 :

- Crue de la Seine

- 1739-1740.

- Hiver glacial. 75 jours de gelées à Paris, dont 22 consécutifs. La Seine gèle sur 40 cm de profondeur. Froid d’octobre à mars.

- 1740 :

- 26 décembre : La troisième crue plus grande de la Seine, avec 8,05 m[40],[41].

- 1741 :

- Edmond Jean François Barbier indique pour le mois de janvier : « D’un côté, la plaine de Grenelle et tout le canton des Invalides, le grand chemin de Chaillot, le Cours et les Champs-Elysées, tout est couvert d'eau. Elle vient même par la porte Saint-Honoré jusqu'à la place Vendôme. Le quai du Louvre, le quai des Orfèvres, le quai de la Ferraille, le quai des Augustins, la rue Fromenteau jusqu’à la place du Palais-Royal, tout est en eau. Le côté de Bercy, de la Râpée, de l'Hôpital Général, de la porte et quai Saint-Bernard, c'est une pleine mer. La place Maubert, la rue de Bièvre, la rue Perdue, la rue Galande, la rue des Rats et la rue du Fouarre, c’est pleine rivière. Toutes les boutiques sont fermées ; de tous les côtés on est réfugié au premier étage, et c’est un concours de bateaux, comme en été, au passage des Quatre-Nations (l'Institut). La place de Grève est remplie d’eau, la rivière y tombe par-dessus le parapet… Dans les rues de Paris où il y a des égouts, l'eau de la rivière y gonfle, se répand dans la rue et il faut y passer dans des bateaux ou sur des planches. La rue de Seine, faubourg Saint-Germain, est remplie d’eau qui entre des deux côtés dans les maisons… On ne passe que sur le Pont-Royal et sur le Pont-Neuf… On a vu dans la place Maubert porter le Bon Dieu dans un bateau… Il y eut quelques maisons détruites et renversée par les eaux, entre autres une, rue Saint-Dominique vis-à-vis le couvent de Belle-Chasse, appartenant à M. le duc de Saint-Simon ; il y en avait une partie vieille et l’autre rebâtie à neuf. La partie vieille a résisté… Il y a des ordres pour visiter les fondemens quand la rivière sera retirée et le dommage sera considérable… »[12]

- 1748

- La place Louis XV, l'avenue de Neuilly et le Champ-de-Mars sont ouverts[11].

- 1750

- : Jean Diot et Bruno Lenoir sont étranglés puis brûlés en place de Grève.

- 1751 :

- Crue de la Seine[12]

- Début de la construction de l'École Militaire.

- 1752 :

- Ouverture de la Salle de Marine au Louvre, base du futur Musée de la Marine.

- Début de la construction de la nouvelle église Sainte-Geneviève dite le Panthéon

- 1757 :

- : Robert-François Damiens est écartelé en place de Grève pour avoir poignardé le roi Louis XV le à Versailles.

- Le 13 juin la Seine s'élève au pont de la Tournelle à la cote de 3,95 mètres[42]

- 1764 :

- Crue de la Seine[12]

Incendie de l'Hôtel-Dieu (Genillion, musée Carnavalet).

- 1766 :

- 1770 :

- : « Grand étouffement de la place Louis-XV ». Des centaines de personnes meurent écrasées dans un mouvement de foule au cours de festivités données pour le mariage du dauphin Louis avec Marie-Antoinette d'Autriche.

- 1771 :

- Début de la construction de l'hôtel de la Monnaie, quai de Conti

- 1772 :

- Incendie de l'Hôtel-Dieu.

- 1775 :

- Ouverture de l'Hôtel de la Monnaie.

- 1775-1776.

- Hiver glacial dans le nord de la France. Normal au Centre et dans le Sud du pays. Grand froid à partir du jusqu’au début février. Température record : -−17,2 °C à Paris le 29 janvier. La Seine est gelée du 25 janvier au 6 février.

- 1776 :

- Une partie du palais de Justice est consumée par les flammes

- 1777 :

- Construction de la Folie d'Artois ou Château de Bagatelle dans le Bois de Boulogne.

- 1780 :

- Construction des Galeries du Palais-Royal.

- 1782 :

- 9 avril : inauguration du Théâtre de l'Odéon.

- 1783 :

- 21 novembre : Premier vol d’un homme en ballon. Le Français Pilâtre de Rosier réalise cette première sur un ballon conçu et réalisé par les frères Montgolfier. Ce premier vol au-dessus de Paris dure 28 minutes et le ballon atteint les 1 000 m d’altitude.

- 1783-1784.

- Glacial, à la suite de l'éruption des Lakagígar, en Islande. Froid dans le Nord de novembre à avril. Neige abondante entre le 26 décembre et le 17 février. 69 jours de gels consécutifs à Paris. Température record : -−19,1 °C à Paris. Grand froid du 7 janvier au 4 février. La Seine gèle pendant deux mois.

- 1784 :

- Début de la construction du mur des Fermiers généraux.

- Ouverture du Café de Chartres dans les Galeries du Palais-Royal.

- Crue de la Seine[12] Du 24 au 28 février, la Seine s'élève au pont de la Tournelle à la cote de 6,15 mètres[42].

: prise du palais des Tuileries

: Bonaparte fait tirer à mitraille sur les sectionnaires, Histoire de la Révolution d'Adolphe Thiers, 1866, illustration de Yan' Dargent

- 1788-1789 :

- Hiver glacial. 56 jours de gelées consécutives à Paris. La Seine gèle du 20 novembre au 20 janvier. Température record : -21,8 °C à Paris le .

- 1789 :

- Avril : Les ouvriers du faubourg Saint-Antoine se soulèvent contre le fabricant de papiers peints Réveillon et saccagent et incendient sa maison. L'émeute sera réprimée dans un bain de sang : environ 600 morts et blessés qui sont laissés sur place[11].

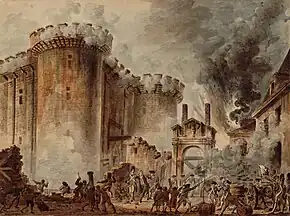

- 14 juillet : Prise de la Bastille. Le même jour le prévôt des marchands, Jacques de Flesselles, accusé de trahison est massacré sur les marches de l'Hôtel de ville.

- 5 octobre : La population parisienne marche sur Versailles et force Louis XVI à revenir à Paris en criant : « Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron »[11].

- 6 octobre : Installation de Louis XVI au palais des Tuileries

- 1790 :

- Janvier : Création de 3 districts dans le département de Paris : Paris, Franciade et Bourg-de-l'Égalité.

- : Thomas de Mahy de Favras est pendu en place de Grève.

- Fin de la construction du mur des Fermiers généraux appelé par les Parisiens « Le mur, murant Paris, rend Paris, murmurant ».

- 14 juillet : Fête de la Fédération célébrée au Champ-de-Mars.

- 1791 :

- La population est de 640 000 habitants.

- Premières levées de Volontaires nationaux dans les districts de Paris, de Franciade et de Bourg-de-l'Égalité pendant la Révolution.

- 1792 :

- : Nicolas Jacques Pelletier, premier guillotiné en place de Grève.

- 10 août : Le palais des Tuileries est pris par les émeutiers. Début de la première Terreur.

- Septembre : Paris envoie aux frontières 31 bataillons de volontaires formant un effectif de 18 000 hommes[11],[43],[44].

- 20 septembre : Fin de la première Terreur.

- 1793 :

- 21 janvier : Louis XVI de France est guillotiné sur la place de la Révolution

- 31 mai et 2 juin : Sous la pression des Parisiens, chute des Girondins. Début de la seconde Terreur.

- 10 juin : décret créant le Museum National d'Histoire Naturelle.

- 13 juillet : Jean-Paul Marat est assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday.

- 8 novembre : ouverture du Museum central des Arts de la République au Louvre.

- 1794 :

- 5 avril : Georges Jacques Danton, Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine sont guillotinés place de la Révolution.

- 8 mai : Antoine Lavoisier est guillotiné place de la Révolution.

- 25 juillet : André Chénier est guillotiné place du Trône-Renversé

- 28 juillet : Maximilien de Robespierre est guillotiné place de la Révolution. Fin de la seconde Terreur.

- Création du Musée de Minéralogie.

- 1795 :

- Crue de la Seine[12]. Du 30 au 31 janvier, la Seine s'élève au pont de la Tournelle à la cote de 5,56 mètres[42].

- 7 mai : l'accusateur public du Tribunal révolutionnaire, Fouquier-Tinville est guillotiné en place de Grève

- 5 octobre : Coup de force des royalistes pour rétablir la monarchie. L'insurrection est réprimée par Napoléon Bonaparte qui commande aux canonniers de tirer. Il laisse la mitraille tirer pendant trois-quarts d'heure. Il y a environ 300 morts parmi les insurgés sur les marches de l'église Saint-Roch.

- 11 octobre : Découpage en 12 arrondissements.

- 1797 :

- 28 avril : ouverture au public de la Bibliothèque de l'Arsenal.

- Concile de Paris (1797)

- 1799 :

- Crue de la Seine.

- 1800 :

- 24 décembre : attentat manqué contre Bonaparte par des royalistes (22 morts).

XIXe siècle

Architecture haussmannienne

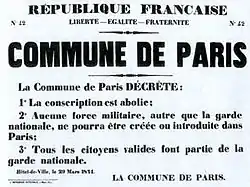

Affiche de la Commune de Paris

- 1801 :

- Crue de la Seine. Le 1er décembre les eaux étaient à 4,32 m au pont de la Tournelle, le 5 décembre, elles atteignaient 5,62 m et le 9 décembre, 6,22 m. Des poutres, des meubles, des débris de toutes sortes annoncent déjà le désastre de bien des habitations. Le 14 décembre, les eaux commencent à baisser, et le 16 décembre elles n'étaient plus qu'à 3,35 m. Mais le lendemain, elles croissent brusquement de 80 centimètres avant de redescendre le 27 et le 28, et le 29, elles remontent encore. Le 2 janvier 1802 elles se trouvent à 7,10 m, la nuit à 7,45 m . Au point du jour, elles commencent de baisser, mais il faisait très le froid. A l'intérieur de Paris la rue du Faubourg-Saint-Honoré, au coin de celle Neuve-du-Colisée, est couverte de 22 centimètres et les eaux s’étendent, en remontant vers l'église Saint-Philippe, à 81 mètres de distance sur la chaussée, et à 272 mètres du côté de la rue de Marigny… Les eaux pénétrèrent aussi dans la rue d'Anjou, mais à peu de distance de l'égout. Elles s’étendent dans toute la rue de la Pologne (partie de la rue de l'Arcade) depuis la rue Neuve-des-Mathurins jusqu'à celle Saint-Lazare. Elles avaient 30 centimètres de hauteur à l’angle de la rue de la Pologne… La majeure partie des terrains, compris entre les rues de la Pépinière, Saint-Lazare, le ci-devant couvent des Capucins (dans la rue Caumartin) et les rues de l'Égout, Roquépine et Verte furent noyées, mais celles de Miromesnil et d'Astorg restèrent au-dessus de l'eau[12].

- Concile de Paris (1801)

- 1802 :

- Crue de la Seine.

- Début de la démolition du grand Châtelet, qui s'achève en 1813.

- 1803 :

- : démonstration du bateau à vapeur de l'ingénieur américain Robert Fulton sur la Seine.

- 1804 :

- : ouverture du cimetière du Père-Lachaise.

- : sacres de Napoléon Ier et de l'impératrice Joséphine à la cathédrale Notre-Dame.

- 1806 :

- Crue de la Seine[12]

- : inauguration du pont d'Austerlitz.

- 1807 :

- Crue de la Seine[12]

- Ouverture de la salle de Bal de l'Élysée Montmartre.

- 29 juillet : Décret réduisant le nombre de théâtres parisiens à 8.

- 1808

- Inauguration de l'Arc de triomphe du Carrousel.

- Début de la démolition de la tour du Temple. Elle s'achève en 1810.

- 1809 :

- Les premières visites au public sont organisées dans les Catacombes récemment aménagées.

- 1810 :

- : incendie meurtrier à l'ambassade d'Autriche en présence de Napoléon (des dizaines de morts, dont la princesse de Schwarzenberg).

- : inauguration de la colonne d'Austerlitz (actuelle « colonne Vendôme »).

- 1811 :

- : Concile de Paris (1811)

- : création du bataillon des sapeurs-pompiers de Paris.

- En fin d'année la population souffre de la disette[11].

- 1814 :

- : défaite française face aux troupes coalisées à la fin de la campagne de France. Capitulation de la ville signée par le représentant des coalisés et par le Maréchal de Marmont dans son hôtel de Raguse.

- au : occupation de Paris par les armées coalisées en présence de l'empereur Alexandre de Russie et du roi Frédéric-Guillaume III de Prusse[11]. Arrivée du roi Louis XVIII le .

- 1815 :

- et : fuite de Louis XVIII et retour de Napoléon le lendemain.

- : assemblée du Champ de mai où Napoléon proclame l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire.

- : retour de Napoléon après la catastrophique campagne de Belgique. Il abdique le et quitte définitivement la ville le .

- : 100 000 hommes de l'armée vaincue à Waterloo arrivent sous les murs de Paris poursuivis par l'armée anglo-prussienne.

- : Joseph Fouché, président du gouvernement provisoire, et le maréchal Davout, commandant en chef de l'armée, signent une convention livrant Paris, sans conditions, aux troupes étrangères.

- : les troupes anglo-prussiennes entrent dans Paris et occupent militairement les places, les ponts, les jardins publics, les boulevards, les promenades, les cours des palais... installant dans toute la ville une multitude de bivouacs et de canons braqués. Durant l'occupation de la ville, les Prussiens minèrent le pont d'Iéna pour le faire sauter, les Anglais et les Autrichiens pillaient les musées, les bibliothèques, les palais et rançonnaient et tyrannisaient la ville et la population[11].

- : retour de Louis XVIII.

- : exécution du maréchal Ney, avenue de l'Observatoire, qui avait « trahi le Roi avant le 23 mars » (1815) : ordonnance du 24 juillet 1815.

- 1816.

- juillet, procès de la Conspiration des patriotes[45], qui se terminera par la condamnation à mort de certains accusés[46],[47].

- Le 16 et le 20 juillet, la Seine s'élève au pont de la Tournelle à la cote de 3,55 mètres en raison de l’extrême abondance des pluies d'été. Il fut presque impossible de rentrer les récoltes et il s'ensuivit l'année suivante une horrible famine[42].

- 5 000 lanternes éclairent 1 600 rues parisiennes. Nombreuses plaintes liées à la mauvaise qualité de cet éclairage. On adopte alors la technique londonienne d’éclairage au gaz inaugurée outre-Manche en 1804. Le passage couvert des Panoramas profite le premier de cette innovation.

- 1817 :

- Crue de la Seine[12]

- Fondation de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

- Premiers essais des lanternes à gaz dans l'ancienne galerie de Fer boulevard des Italiens[48] qui rejoignait la rue de Choiseul.

- 8 juillet : Inauguration des montagnes russes au jardin Beaujon.

- 1819.

- Crue de la Seine[12]

- Les sapeurs-pompiers de Paris se dotent d’un gymnase.

- 1820 :

- Crue de la Seine[12]

- : assassinat du duc de Berry par le bonapartiste Louvel, à la sortie de l'Opéra.

- 1822 :

- : exécution par la guillotine des quatre sergents de La Rochelle, en place de Grève.

- 1823 :

- ouverture de la galerie Vivienne.

- 1824 :

- 25 juillet : ouverture du cimetière du Sud ou cimetière du Montparnasse.

- : mort de Louis XVIII au palais des Tuileries.

- : inauguration du premier magasin de confection de série, À la Belle Jardinière de Pierre Parissot.

- 1825 :

- : ouverture du cimetière du Nord ou cimetière de Montmartre.

- 3 juin : premiers essais d'éclairage public au gaz, place Vendôme.

- : inauguration du canal Saint-Martin.

- 28 novembre : 100 000[49] à 200 000[11] personnes défilent dans les rues de Paris pour les obsèques du général Foy, député d'opposition.

- 1826 :

- Création de la librairie de Louis Hachette.

- Ouverture du passage couvert de la Galerie Véro-Dodat.

- Achèvement de la Chapelle expiatoire dédiée aux victimes de la Révolution.

- : premier numéro du quotidien parisien Le Figaro.

- 1827 :

- : arrivée de la girafe offerte à Charles X par Méhémet Ali, la première en France. Elle est installée à la ménagerie du jardin des plantes où elle fait sensation.

- En novembre, la police fait feu sur les émeutiers, lors de manifestations, en particulier rue Saint-Martin et rue Saint-Denis.

- 1828 :

- . Premières lignes d’omnibus avec voitures tractées par des chevaux afin d’assurer les transports en commun.

- 1829 :

- 1er janvier : la rue de la Paix reçoit le premier éclairage public avec le système du gaz hydrogène carburé de Philippe Lebon.

- : premier numéro du quotidien parisien Le Temps (disparu en 1842).

- 1830 :

- Du 25 au 26 janvier, la Seine s'élève au pont de la Tournelle à la cote de 5,70 mètres[42].

- : Jean-Pierre Martin, voleur et assassin est le dernier guillotiné sur la place de Grève.

- 26 juillet : Parution des ordonnances de Saint-Cloud violant la charte de 1814 et portant atteinte aux libertés publiques. Le peuple de Paris descend dans la rue au cris de « Vive la Chartre![Information douteuse] à bas les ministres ».

- , et : insurrection populaire dite des « Trois Glorieuses » qui aboutit à la déposition du roi Charles X (951 morts, dont 163 militaires).

- 1832 :

- à : épidémie de choléra qui tue près de 19 000 Parisiens (dont le président du Conseil Casimir Perier et le général Lamarque).

- au : insurrection républicaine à la suite des funérailles du général Lamarque, écrasée par les troupes royales (166 morts, dont 73 militaires). Cette insurrection joue un rôle majeur dans le roman Les Misérables de Victor Hugo.

- 1834 :

- et : nouvelle insurrection républicaine qui se termine par le massacre de la rue Transnonain (12 morts).

- 1835 :

- : attentat manqué contre le roi Louis-Philippe et la famille royale par Giuseppe Fieschi (18 morts, dont le maréchal Mortier).

- Ouverture du premier palace parisien, l'Hôtel Meurice.

- 1836 :

- Paris atteint les 900 000 habitants.

- Mai : Crue de la Seine. Du 4 au 8 mai, la Seine s'élève au pont de la Tournelle à la cote de 5,62 mètres[42].

- 1er juillet : premier numéro pour deux quotidiens parisiens : Le Siècle et La Presse.

- 29 juillet : inauguration de l'Arc de triomphe.

- 25 octobre : érection de l'obélisque de Louxor au milieu de la place de la Concorde.

- Décembre : nouvelle crue de la Seine

- 1837 :

- 26 août : inauguration de première ligne de chemin de fer française ouverte aux voyageurs reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye.

- 1839 :

- 12-13 mai : le parti républicain tente de soulever la population, mais l'opération échoue.

- Achèvement du Palais des Etudes de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris.