Adaptations d'Astérix à l'écran

La bande dessinée française Astérix, créée en 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo, est portée à l'écran dès les années 1960. Les auteurs en réalisent eux-mêmes deux adaptations, dont une au sein de leur propre studio d'animation. En 2024, la série a notamment donné lieu à dix long-métrages d'animation depuis 1967 et cinq films en prise de vues réelles depuis 1999. Les aventures se fondent sur un ou plusieurs albums ou, plus rarement, sur des scénarios inédits.

.jpg.webp)

En animation, sont réalisés en dessin animé les films Astérix le Gaulois (1967), Astérix et Cléopâtre (1968), Les Douze Travaux d'Astérix (1976), Astérix et la Surprise de César (1985), Astérix chez les Bretons (1986), Astérix et le Coup du menhir (1989), Astérix et les Indiens (1994) et Astérix et les Vikings (2006), puis en animation 3D les films Astérix : Le Domaine des dieux (2014) et Astérix : Le Secret de la potion magique (2018). L'œuvre est pour la première fois adaptée en série télévisée avec Idéfix et les Irréductibles, à partir de 2021. Une série d'après Le Combat des chefs et un nouveau film d'animation sont en cours de développement.

En prise de vues réelles, outre le téléfilm Deux Romains en Gaule (1967) où Astérix et Obélix apparaissent sous forme de dessins animés, sont tournés cinq films : Astérix et Obélix contre César (1999), Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002), Astérix aux Jeux olympiques (2008), Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté (2012) et Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu (2023).

En animation

Prémices

Au cours des années 1960, la bande dessinée Astérix, de René Goscinny et Albert Uderzo, s'établit comme un succès de librairie en albums et dans le magazine Pilote[alpha 1]. Au milieu de la décennie, avec les ventes croissantes des albums, l'œuvre s'instaure même en phénomène de société, analysé et débattu dans les journaux les plus sérieux[alpha 1],[alpha 2],[alpha 3]. La presse, les fabricants de jouets et autres produits dérivés, la radio, la télévision, le cinéma et les créateurs de dessin animé souhaitent tous tirer profit de cette popularité[alpha 1],[alpha 4].

En , Georges Dargaud, éditeur d'Astérix et de Pilote, découvre le procédé innovant de l'animographe dans l'émission Au-delà de l'écran et voit le moyen de proposer Astérix à la télévision[alpha 5]. Son inventeur Jean Dejoux, chercheur à la RTF, fait la démonstration à Goscinny et Uderzo de cet appareil capable de produire rapidement et à bas coût une animation sommaire ; la rencontre est relatée dans le Pilote du , indiquant qu'Uderzo a pratiqué un bref essai en animant Astérix[alpha 5]. Si les auteurs sont peu enthousiastes au vu des énormes limites du procédé, Dargaud est séduit et confie à Dejoux les planches originales du premier album, Astérix le Gaulois, afin de commencer à travailler sur une série télévisée avec René Borg[1],[alpha 5]. Ce premier projet est finalement abandonné, probablement à cause des réticences des auteurs[alpha 5],[note 1].

À la même époque, l'éditeur belge Raymond Leblanc, fondateur du journal Tintin et des éditions du Lombard, pense lui aussi à adapter Astérix pour le petit écran avec son studio d'animation Belvision[alpha 5],[alpha 6]. Sa société s'est fait un nom avec ses adaptations télévisées des Aventures de Tintin, d'abord en noir et blanc en semi-animation puis en couleur et mieux animée avec la collaboration d'un studio américain[alpha 5],[alpha 6]. Son principe est de prendre le contrepied de Walt Disney : puiser dans le vivier des bandes dessinées déjà populaires qu'il édite pour en tirer des dessins animés pour la télévision, plutôt que de créer des personnages pour le cinéma ensuite adaptés à d'autres supports[alpha 5],[alpha 6]. En , Leblanc demande à Charlie Shows, le scénariste américain de la série Tintin, s'il accepterait d'écrire des histoires d'Astérix, bien que ce ne soit pas une œuvre de son catalogue[alpha 5],[alpha 6]. Shows émet un avis mitigé, estime l'univers inintéressant pour le public américain, notamment à cause « un sens de l'humour trop différent entre l'Amérique et l'Europe »[alpha 5],[alpha 6]. Leblanc met de côté son idée et se lance en 1965 dans l'adaptation d'une autre création de Goscinny et Uderzo, Oumpah-Pah (paru dans le journal Tintin), en courts métrages pour le cinéma[alpha 5],[alpha 6],[alpha 7]. Il produit également un court métrage d'après Spaghetti, autre personnage écrit par Goscinny pour Tintin, sans lui demander l'autorisation ni même le créditer[alpha 5],[alpha 6],[alpha 7],[alpha 8].

Avec l'aval des auteurs, l'univers d'Astérix est transposé à d'autres médias[alpha 1]. Dès 1960, Radio Luxembourg, partenaire de Pilote, enregistre un feuilleton radiophonique hebdomadaire pour lequel Guy Piérauld prête sa voix à Astérix et Albert Augier à Obélix[2] ; Astérix le Gaulois puis La Serpe d'or sont adaptés et des disques en sont ensuite tirés[alpha 9],[alpha 10]. France Inter programme à partir de une adaptation en feuilleton quotidien avec notamment Roger Carel dans le rôle d'Astérix, Jacques Morel dans celui d'Obélix, Pierre Tornade en Abraracourcix, Maurice Chevit en Jules César et Bernard Lavalette comme récitant[2],[3],[alpha 4],[alpha 5],[alpha 9]. Gérard Calvi compose l'indicatif musical bientôt incontournable du personnage[alpha 5],[alpha 9],[note 2]. De l'été 1966 à sont donc diffusés en épisodes de dix minutes toutes les histoires parues jusqu'alors en albums, adaptées par Claude Villers[alpha 9].

Dans le même temps, Claude Contamine, directeur de l'ORTF, voudrait que Goscinny et Uderzo lui réalisent une adaptation d'Astérix en prise de vues réelles[alpha 1]. Les auteurs estiment que leurs créatures au graphisme si particulier ne peuvent être incarnées par de vrais comédiens[alpha 1],[alpha 11],[alpha 3]. Ils préfèrent inventer une histoire originale sans leurs personnages : la première adaptation « en chair et en os » de l'univers d'Astérix, intitulée Deux Romains en Gaule, raconte ainsi les aventures de deux légionnaires[4],[alpha 1],[alpha 3]. Devenu un fidèle complice de Goscinny depuis plusieurs scénarios communs, Pierre Tchernia coécrit et réalise le téléfilm[alpha 1],[alpha 2],[alpha 12]. Afin de restituer au mieux l'ambiance comique, Goscinny, Uderzo et Tchernia s'accordent à distribuer les rôles à des artistes venus du cabaret, des fantaisistes, « rompus aux exercices de style du corps, de la grimace », plutôt qu'aux comédiens guindés et trop réalistes vus d'habitude dans les « dramatiques » télévisées — le principe est gardé dans leurs collaborations ultérieures, d'autant plus que Tchernia est proche de nombreux humoristes[4],[alpha 1],[alpha 2]. Le téléfilm comporte également les premières apparitions animées d'Astérix et Obélix[4],[alpha 4], durant sept courtes scènes mêlées au décor réel, réalisées par le duo d'animateurs « Grammat et Ranot », sur les voix de Roger Carel et Jacques Morel[alpha 1],[alpha 3]. L'une d'entre elles montre Uderzo dessinant Astérix à la craie sur le sol, un graffiti qui s'anime ensuite[alpha 1],[alpha 3].

Un premier dessin animé secret

En 1965, Georges Dargaud approche Raymond Leblanc — dont il édite le journal Tintin en France — pour lui soumettre un dessin animé d'Astérix pour la télévision[1],[alpha 5]. Au-delà du simple produit dérivé, une adaptation animée ferait une large promotion aux albums[alpha 7]. Toujours partant, Leblanc l'informe que « d'après [leurs] premières études, il semble possible d'adapter Astérix dans le style Spaghetti. Cela produirait des films pour la TV, susceptibles de passer également en salles comme compléments de programmes »[alpha 5],[alpha 6]. Dargaud conclut un accord de coproduction avec l'ORTF pour la fabrication de 78 films de cinq minutes adapté de six albums[alpha 5]. Belvision commence le travail sur un épisode pilote en 1966[alpha 5]. Leblanc écrit à Dargaud vouloir « discuter avec les auteurs »[alpha 5]. Néanmoins, l'éditeur français cache cette adaptation à Albert Uderzo et René Goscinny[alpha 5],[alpha 6],[alpha 13],[alpha 8],[alpha 14]. De toute façon, Uderzo et Goscinny sont opposés par principe à la télévision car ils savent qu'elle ne peut leur fournir un budget suffisant pour produire une animation correcte[1],[alpha 5].

Les voix sont enregistrées à l'été 1966, en reprenant la distribution du feuilleton de France Inter récemment commencé : Roger Carel en Astérix, Jacques Morel en Obélix, Pierre Tornade en Abraracourcix, Bernard Lavalette en narrateur ou encore Jacques Jouanneau en Assurancetourix[2],[alpha 5]. De même, Gérard Calvi compose la musique en reprenant son thème vite devenu populaire[5],[alpha 5]. L'adaptation est une transposition fidèle du premier album, Astérix le Gaulois paru en 1959, repris case par case, sans invention, au dialogue près[alpha 5],[alpha 13],[alpha 8]. La fabrication dure dix mois, un délai très serré[alpha 5]. La réalisation est menée par Ray Goossens, directeur artistique des studios[alpha 13],[alpha 15],[alpha 8]. Le budget total est estimé à 1,2 million de dollars, soit ce qu'investit un studio d'animation modeste aux États-Unis dans un long-métrage[alpha 16]. Malgré les efforts entrevus dans le premier film de cinéma de Belvision, Pinocchio dans l'espace (1965), le studio livre encore une animation limitée, rudimentaire et stéréotypée, reprenant les méthodes de l'UPA ou d'Hanna-Barbera (par exemple, les personnages n'ont que quatre doigts)[alpha 4],[alpha 5],[alpha 13]. Au cours de la production, Dargaud réfléchit à assembler la série en un long-métrage pour le cinéma[alpha 5]. L'idée ne convainc pas Leblanc[alpha 5]. Belvision entame ensuite le travail sur les adaptations de La Serpe d'or et Le Combat des chefs[alpha 5],[alpha 13]. Dargaud et Leblanc s'accordent à produire un film de cinéma adapté d'Astérix et Cléopâtre une fois diffusés à la télévision les trois saisons de la série[alpha 5]. Les épisodes d'Astérix le Gaulois sont terminés à l'automne 1967[alpha 5].

Au même moment, Uderzo et Goscinny finissent par apprendre, ulcérés, que Dargaud a produit un dessin animé à leur insu[alpha 5],[alpha 8]. Une projection privée leur est organisée chez Belvision[alpha 5],[alpha 8],[alpha 14]. S'ils sont émus de voir leur monde de papier s'animer, Uderzo et Goscinny sont déconcertés par le rythme lent et surtout la pauvreté du graphisme et de l'animation, eux qui admirent cette discipline (en particulier l'œuvre de Walt Disney)[6],[alpha 5],[alpha 8],[alpha 14]. Goscinny tient en horreur « cette aberration qui est le style télévision », « très bon marché », « avec ces personnages où seule la bouche remue »[alpha 5]. Dargaud souligne le respect du scénario de l'album et les met, quoi qu'il en soit, devant le fait accompli[alpha 14]. Ils sont au moins rassurés que ce travail ne soit destiné qu'au petit écran[alpha 5]. Peu après, Dargaud présente le film à des exploitants de salles, les frères Siritzky de Parafrance, qui s'avèrent extrêmement enthousiastes et réclament Astérix le Gaulois au cinéma[alpha 5],[alpha 14]. Abattus, les auteurs consentent à laisser le résultat paraître, au regard des sommes investies, mais exigent que les prochains dessins animés ne soient pas fait dans leur dos, et, au contraire, sous leur supervision[5],[alpha 5],[alpha 13]. Ils acceptent d'endosser la paternité du long-métrage, présenté comme « un film de Goscinny et Uderzo » plutôt que de Ray Goosens, en obtenant de pouvoir contrôler la création du prochain[alpha 4], [alpha 5],[alpha 8],[note 3]. Avant la sortie dans les salles, Dargaud, Goscinny et Uderzo partent à New York pour un rendez-vous avec de potentiels distributeurs américains, qui tourne court[alpha 5].

Le lancement du film est un évènement[alpha 16], à la fin d'une année charnière dans la croissance d'Astérix[alpha 5],[alpha 8]. Pilote accorde une énorme promotion au film[alpha 5],[alpha 8]. Dissimulant leurs sentiments véritables, les auteurs jouent le jeu en assistant aux évènements publicitaires de toutes sortes, expliquant à chaque interview leur plaisir — réel mais gâché — de voir leurs héros s'animer, ou même faisant croire avoir participé au processus de création[alpha 5],[alpha 8]. Astérix le Gaulois, sorti en pour Noël, est un succès avec 2,4 millions d'entrées, rentabilisant son budget en un an[7],[8],[alpha 8],[alpha 16]. C'est même plus tard un triomphe en Allemagne avec 6,2 millions d'entrées[7]. Intronisés dans le monde du dessin animé par cette réussite à moitié embarrassante, les auteurs peuvent au moins en profiter pour avoir des moyens importants pour le film suivant[alpha 4],[alpha 8],[alpha 14]. Le générique de fin d'Astérix le Gaulois annonce déjà : « Prochainement sur votre écran : Astérix et Cléopâtre »[alpha 5].

Adaptations par Goscinny et Uderzo

.jpg.webp)

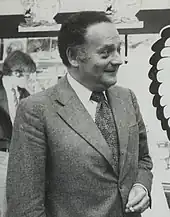

René Goscinny et Albert Uderzo prennent en main le projet d'adaptation de l'album Astérix et Cléopâtre, publié en 1965, déjà prévu par Georges Dargaud et Raymond Leblanc[alpha 17]. L'album était déjà particulièrement cinématographique puisqu'il parodiait la superproduction américaine Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz, dont la grandiloquence et les erreurs grossières avaient profondément amusé Goscinny et Uderzo à sa découverte au cinéma[alpha 17],[alpha 18]. La bande dessinée reprenait du film le faste, certains anachronismes, décors et costumes (notamment les multiples robes portées par Elizabeth Taylor)[alpha 17],[alpha 18]. À l'inverse du travail des scénaristes de Belvision retranscrivant tel quel l'album sur Astérix le Gaulois, Goscinny et Uderzo transforment et remanient pleinement l'aventure pour l'animation et le cinéma[1],[alpha 17]. Cette plongée dans le dessin animé est l'accomplissement d'un rêve pour les deux auteurs, fous de cinéma d'animation ; tous deux avaient tenté une percée dans ce domaine avant de se consacrer à la bande dessinée[alpha 17],[alpha 19],[alpha 20],[9]

Goscinny et Uderzo profitent des possibilités dramatiques et visuelles du cinéma : ils montrent longuement le palais de Cléopâtre à Alexandrie (à peine vu dans l'album), font apparaître les pirates une seconde fois et inventent de nouveaux personnages dont l'espion-caméléon ou les mercenaires engagés par César[alpha 17]. Après un premier minutage du scénario se révélant trop court, Goscinny demande à Pierre Tchernia de les aider à écrire des scènes pour atteindre la durée classique d'un long-métrage[1],[alpha 12],[alpha 17],[alpha 18]. Ils ajoutent des chansons, comme celles des studios Disney : la séquence du Bain de Cléopâtre avec son lion, le rêve d'Obélix Quand l'appétit va, tout va et Le Pudding à l'arsenic quand Amonbofis et Tournevis cuisinent le gâteau empoisonné[alpha 12],[alpha 17],[alpha 18]. Uderzo élabore le storyboard, découpage des plans du film, et les planches de modèles, études représentant sous tous les angles les personnages ou éléments à animer[alpha 13],[alpha 19],[alpha 20]. Ils veillent à la direction d'acteur lors de l'enregistrement des voix, pour lequel revient la distribution du film précédent, agrémentée de Micheline Dax en Cléopâtre[alpha 17],[alpha 18]. Gérard Calvi compose encore les chansons et la musique[5],[alpha 17].

Augmentant les exigences de l'animation, les auteurs font passer les fonds de décor de 200 à 300 et les celluloïds à la minute de 600 à 700 (soit une décomposition des mouvements plus riche)[alpha 17]. Goscinny et Uderzo rejoignent une fois par semaine à Bruxelles les équipes de Belvision[alpha 17],[alpha 19]. Uderzo apporte des corrections sur le graphisme de ses personnages, telles la démarche d'Obélix et les oreilles d'Idéfix[alpha 17]. Ils ne peuvent pas tout le temps modifier les défauts constatés, à cause du prix que coûterait la réfection d’une séquence[1]. Les animateurs et les auteurs s'apprécient mutuellement, même si des incompréhensions d'humour les opposent parfois[1],[alpha 19]. La fabrication du film dure presque un an, avec Noël 1968 en ligne de mire[alpha 19]. Pour respecter les délais, Belvision agrandit ses effectifs et sous-traite plusieurs séquences à l'animateur danois Børge Ring et au studio (nl) néerlandais de Marten Toonder[alpha 15],[alpha 17]. Goscinny et Uderzo livrent dans le même temps trois aventures : Le Bouclier arverne, Astérix aux Jeux olympiques et Astérix et le chaudron[alpha 17],[alpha 19]. Ils approuvent le montage final le , trois semaines avant la sortie dans les salles[alpha 17].

_en_staand_Morris_(tekenaar_Lucky_Luke)%252C_Bestanddeelnr_924-5896.jpg.webp)

Une promotion d'ampleur est accordée au film[alpha 17]. Astérix et Cléopâtre, sorti en face au Livre de la jungle, est un bon succès avec 1,9 million d'entrées, néanmoins inférieur à Astérix le Gaulois[7],[8],[alpha 17]. La critique est favorable[alpha 19]. L'amélioration de l'animation et du graphisme des personnages est remarquée[alpha 16]. Premier Astérix exploité en Allemagne, il connaît un triomphe avec 7,4 millions d'entrées[7],[alpha 15]. Goscinny et Uderzo estiment la qualité de l'animation encore faible, malgré leur contrôle artistique et les visites régulières aux animateurs[1],[alpha 26]. Ils jugent insuffisants le budget et temps octroyés[10].

Lors de ces venues aux studios, Goscinny et Uderzo remarquaient que les animateurs dissimulaient des documents à leur arrivée : en parallèle, Belvision poursuivait à leur insu la production d'Astérix et la Serpe d'or et du Combat des chefs[alpha 19]. Ils parviennent enfin à voir Astérix et la Serpe d'or en 1969 et en interdisent toute exploitation, au regard de « la mauvaise qualité de ce film, sur tous les plans sans exception, y compris la direction des acteurs »[alpha 17]. Cette expérience conduit Goscinny à invoquer, dans une lettre à Dargaud, « la nécessité absolue de superviser, sur tous les plans et à tous les stades (et ce avec un titre officiel), tout nouveau film que nous réaliserons. Je ne puis donc me borner à un simple rôle d'auteur et de critique a posteriori »[alpha 17]. Le travail sur La Serpe d'or (pratiquement terminé) et Le Combat des chefs est entièrement détruit[11],[alpha 8],[alpha 17],[alpha 19].

En , Raymond Leblanc déclare à la presse souhaiter « réaliser un long-métrage par an » et annonce parmi ses projets « un Astérix inédit en 1971 »[alpha 27],[note 4]. Goscinny s'engage avec Belvision dans l'adaptation d'une autre de ses œuvres : le film Lucky Luke, mis en scène avec Morris[alpha 18],[alpha 27]. Goscinny négocie un budget bien plus grand et, contrevenant aux volontés initiales de Leblanc, un temps de travail de deux ans plutôt qu'un afin d'arriver à une animation de meilleure qualité[10],[alpha 27]. Il collabore une dernière fois avec Belvision pour le générique de son film Les Gaspards (1974)[10].

En 1973, Goscinny et Uderzo décident de créer à Paris un studio d'animation, les studios Idéfix, en association avec Georges Dargaud[alpha 26],[alpha 28],[alpha 29]. En possédant leurs propres studios en France, ils comptent atteindre le niveau de qualité voulu en étant plus présents auprès des animateurs pour réaliser des vérifications et corrections, maîtriser l'ensemble du processus, sans dépendre des contraintes budgétaires d'un supérieur[alpha 26],[alpha 28]. C'est aussi le parachèvement de leur rêve de devenir Walt Disney[alpha 12],[alpha 26],[alpha 28],[alpha 29]. Grâce aux recettes d'Astérix, ils se dotent de grands studios modernes, répartis sur plusieurs étages d'un immeuble, bénéficiant de matériels neufs et rassemblant une équipe de talents internationaux (dont un transfuge des studios Disney)[alpha 26]. L'irruption d'une telle fabrique est une révolution dans le paysage de l'animation française d'alors, où les artistes ne sont réunis que dans de petites structures souvent vouées à la publicité, l'expérience la plus proche remontant aux studios de Paul Grimault fermés en 1952, ruinés par le projet de La Bergère et le Ramoneur[12],[alpha 26],[alpha 28]. Le besoin de main d'œuvre impulse l'ouverture d'un département « Cinéma d'animation » à l'école des Gobelins, à la sortie duquel les jeunes animateurs formés vont recevoir un emploi aux studios[12],[alpha 4],[alpha 26]. Souhaitant reprendre le modèle industriel Disney, Goscinny et Uderzo font le choix coûteux d'entretenir une équipe à demeure (d'environ 60 artistes) au lieu d'embaucher à chaque tâche, en prenant le pari d'avoir assez de projets sur lesquels les faire travailler en continu[12],[alpha 23],[alpha 26],[alpha 29],[alpha 30].

Goscinny et Uderzo se lancent dans un troisième long-métrage d'Astérix fondé sur une histoire originale comme l'était le Lucky Luke (1971) de Belvision[alpha 26],[alpha 28],[alpha 31],[alpha 29]. Le dessinateur évoque les douze travaux d'Hercule et le scénariste en tire aussitôt l'idée d'un film à sketches : Les Douze Travaux d'Astérix[alpha 25],[alpha 26],[alpha 28],[alpha 31]. Après une énième défaite face au village gaulois, les Romains pensent que ses habitants sont des dieux : pour le vérifier, Jules César soumet ses irréductibles adversaires — représentés par Astérix et Obélix — à une série d'épreuves « que seuls les dieux pourraient réussir »[alpha 4],[alpha 26],[alpha 28]. La succession des différents « travaux » permet à Goscinny d'aligner plusieurs genres, ambiances, caricatures nationales ou sujets de satire (tels la publicité ou l'administration) et de toucher à l'absurde et à la mise en abyme[alpha 28],[alpha 31]. Pierre Tchernia participe à l'écriture du scénario et des dialogues, avant de prêter sa voix à la narration[alpha 12],[alpha 26]. Uderzo dessine le storyboard, les planches-modèles de personnages, d'accessoires et même de situations entières directement reprises pour les images clés[alpha 26],[alpha 32]. Tchernia et Goscinny dirigent l'enregistrement des voix, avec la distribution de fantaisistes habituels[alpha 12],[alpha 32]. Gérard Calvi compose un nouveau thème plus jazz[5],[alpha 28]. La direction de l'animation est attribuée à Pierre Watrin, ancien de chez Grimault, et au réalisateur Henri Gruel, responsable des effets sonores des précédents films de Tchernia / Goscinny[alpha 26],[alpha 28]. La production s'étend d' à l'automne 1975, sous le contrôle constant des auteurs, qui publient dans le même temps trois albums (Le Cadeau de César, La Grande Traversée et Obélix et Compagnie)[alpha 26],[alpha 28],[alpha 33]. Afin de rester dans les délais, des séquences sont confiées aux animateurs indépendants danois Børge Ring et belge Vivian Miessen, déjà à l'œuvre sur les deux précédents Astérix, et aux studios britanniques de John Halas[12],[alpha 26].

_by_Erling_Mandelmann.jpg.webp)

Une énorme promotion est mise en place par Dargaud[alpha 28]. Les studios Idéfix livrent à l'occasion deux dessins animés : un interview de plusieurs personnages par les journalistes-vedettes d'Europe no 1 et un autre d'Astérix et Obélix par Pierre Tchernia pour Les Dossiers de l'écran[alpha 26],[alpha 28]. Les Douze Travaux d'Astérix, d'abord sorti en en Allemagne, est un triomphe colossal dans ce pays avec 7,1 millions d'entrées[7],[alpha 26],[alpha 31]. C'est un succès moindre en France, à partir d'octobre, avec 2,2 millions d'entrées, toutefois supérieur au film précédent[7],[8],[alpha 26],[alpha 28],[alpha 31]. La critique reconnaît le perfectionnement de l'animation[alpha 34]. La qualité est parfois inégale selon les séquences[alpha 4].

Afin de faire vivre les studios avant le lancement d'un prochain film, des projets annexes occupent les animateurs[alpha 26]. Goscinny et Uderzo préparent une série centrée sur Idéfix, adoré des enfants (et déjà héros de livres pour les plus petits[13]), à proposer à la télévision : un pilote de cinq minutes d'Un bon chien vaut mieux que deux tu l'auras est conçu, sans même être commandé par une chaîne, avec les moyens artistiques et techniques d'un long-métrage[12],[alpha 26],[note 5]. Uderzo en dessine le storyboard et les modèles[alpha 26]. Antenne 2 refuse cette série trop coûteuse[alpha 26]. L'autre idée est de mettre les studios au service des annonceurs : des publicités avec Astérix et Obélix sont produites pour Michelin, Panzani et la foire de Paris[12],[alpha 26]. Goscinny enchaîne ensuite sur un deuxième long-métrage de Lucky Luke, La Ballade des Dalton (1978)[alpha 26],[alpha 30]. Il meurt au cours de la production, le [alpha 26],[alpha 30]. Faute de suffisamment de commandes, le maintien permanent des équipes est financièrement intenable pour les studios[alpha 26],[alpha 30]. Sur fond d'autres conflits avec Dargaud, et miné par la disparition de Goscinny, Uderzo ferme les studios en , une décision à laquelle son partenaire commençait selon lui à se résigner peu avant sa mort[alpha 26],[alpha 30].

Sur les deux derniers dessins animés, la confrontation des personnages d'Uderzo avec l'animation a influencé en retour le graphisme de la bande dessinée : les jambes d'Astérix ont été allongées pour rendre leur animation plus naturelle et Idéfix, au début une simple « boule de poils », s'est peu à peu agrandi pour devenir visible et plus proche d'un vrai chien[14].

Trilogie de Gaumont

Après la mort de René Goscinny, Albert Uderzo continue une bataille juridique contre Georges Dargaud entamée par Goscinny peu avant son décès[alpha 35],[alpha 36]. Il se sépare alors de son éditeur historique, qui les avait souvent lésé[14],[alpha 36]. La propriété d'Astérix est divisée : Dargaud garde l'exploitation des albums déjà parus et les droits d'adaptations audiovisuels, tandis qu'Uderzo conserve ses droits d'auteurs et obtient l'exploitation des produits dérivés et d'éventuels albums à venir, fondant à cet effet Les Éditions Albert René en 1979[14],[alpha 35],[alpha 36],[alpha 37]. Décidé à contredire la presse et Dargaud qui proclamaient Astérix mort avec son scénariste, Uderzo publie de nouveaux albums dès 1980 avec cette société partagée avec la veuve Gilberte Goscinny[alpha 35],[alpha 36],[alpha 38]. Le succès commercial d'Astérix ne se dément pas[alpha 35],[alpha 36],[alpha 37].

Les droits d'adaptations obtenus par Dargaud courent néanmoins jusqu'à une date limite, à laquelle ils reviendraient aux éditions Albert René si un film n'était pas réalisé d'ici là[14],[alpha 35],[alpha 37]. Dargaud fait appel à la plus grande compagnie du cinéma français pour un quatrième film[alpha 35],[alpha 39]. Lorgnant sur les scores français des studios Disney, la firme Gaumont, qui n'a jamais produit de long-métrage d'animation, s'intéresse à Astérix et son potentiel au box-office[alpha 4],[alpha 35],[alpha 40]. Une étude de marché commandée à Publicis avance qu'au regard de la popularité persistante du personnage auprès des enfants et des parents, et de la qualité inégale des trois premiers Astérix, des dessins animés bénéficiant d'une animation, d'une technique et d'une direction artistique des plus modernes et de moyens appropriés parviendraient — au mieux — à quintupler les résultats jusqu'alors plafonnés autour de deux millions d'entrées[alpha 40]. L'éditeur et la Gaumont s'adjoignent du soutien financier du distributeur et producteur allemand Jürgen Wohlrabe[alpha 37], dont la société Jugendfilm a rencontré d'énormes succès en distribuant depuis 1970 chaque Astérix en Allemagne, où le personnage est extrêmement populaire[alpha 39],[alpha 35],[alpha 15]. La première piste est de faire fabriquer le film à Los Angeles chez Hanna-Barbera, à qui Dargaud et Gaumont viennent de confier la série animée Lucky Luke[14],[alpha 35],[alpha 39]. Plusieurs années sont perdues avec Hanna-Barbera, incapable de comprendre l'esprit de la bande dessinée et de maîtriser le graphisme d'Uderzo ; Joseph Barbera avoue à Uderzo n'avoir même pas pris la peine de lire les albums[14],[alpha 35],[alpha 41]. Le premier scénario d'Hanna-Barbera est rejeté et Wohlrabe paie cette vaine préproduction américaine[alpha 41].

Jusqu'alors réticente, la Gaumont décide de lancer son propre studio d'animation, aucune structure en France ne pouvant produire un tel film depuis la fermeture des studios Idéfix[14],[alpha 35],[alpha 40]. L'équipe rassemble des artistes venus de toute l'Europe, talents reconnus ou jeunes débutants, sous la férule du producteur Yannick Piel[14],[alpha 35],[alpha 40],[alpha 41]. Depuis les débuts, Goscinny et Uderzo avaient compris que la transposition d'un seul album ne donnait pas un dessin animé assez long, d'où les ajouts d'Astérix et Cléopâtre ou l'histoire originale des Douze Travaux d'Astérix[1],[14]. Barbera avait émis l'idée de mêler Astérix gladiateur et Astérix légionnaire, publiés en 1964 et 1967[alpha 41]. Pierre Tchernia écrit donc un scénario combinant ces deux albums, tirant du premier le sauvetage d'un irréductible gaulois offert à cadeau à Jules César lors de jeux du cirque et du second l'intrigue de Tragicomix enrôlé de force dans la légion romaine et envoyé en Afrique du nord[14],[alpha 35]. Roger Carel tient naturellement la voix d'Astérix[alpha 39]. Après divers personnages dans les dramatiques radio et les trois premiers films, Pierre Tornade récupère le rôle d'Obélix[15],[alpha 39]. Uderzo s'assure discrètement du respect de son style, sans avoir cette fois-ci de rôle dans la production[14],[alpha 35],[alpha 37],[note 6].

La réalisation est d'abord attribuée à l'animateur britannique Geoffrey Gibbons, issu de la publicité[14]. Les premières séquences s'avèrent trop lentes, impliquant une durée finale bien trop longue[14]. Gibbons est aussitôt remplacé par ses assistants, les frères Gaëtan et Paul Brizzi, l'un s'attelant à l'animation et l'autre à la mise en couleurs[14]. Les Brizzi reprennent à zéro le storyboard, gardant la trame générale, l'essentiel des dialogues et approfondissant certaines scènes[14]. Ils déclarent : « Par des petits traits, les dessins d'Uderzo suggèrent le mouvement à la perfection, ce que ne sait pas faire Disney. Son sens de la caricature donne toute la truculence de la culture gauloise. Le mieux que nous pouvions faire était de rester modeste et d'essayer de reproduire son art en animation »[alpha 4]. Ils entendent livrer « une grande comédie d'aventures »[alpha 35]. Chaque séquence (soit tous les éléments la composant) est confiée à un animateur, alors que la méthode américaine est plutôt d'attribuer un personnage à chaque artiste qui le garde tout le film ; la narration, les raccords et le rythme d'une scène gagnent en fluidité mais l'apparence des personnages peut ainsi varier d'une séquence à l'autre[14]. Idéfix, apprécié des animateurs, est le héros d'une scène entière, dans les égouts de Rome[14],[alpha 35]. La course de chars d'Astérix gladiateur est étoffée en parodiant le péplum Ben-Hur (1959)[14],[alpha 35]. Avec une cadence de production effrénée, le film est achevé dans les délais, en seulement un an[14],[alpha 35].

Une séance publique est organisée fin afin de justifier le respect du contrat avec Dargaud[14],[alpha 35]. La promotion du film est ensuite « quelque peu inadaptée, maladroite et sans idée » selon Bernard de Choisy[alpha 42]. Astérix et la Surprise de César, sorti en , est un succès avec 1,7 millions d'entrées en France et 3,1 millions en Allemagne[7],[8],[alpha 35]. L'accueil est bon et l'amélioration de l'animation au regard des précédents est notée[alpha 43].

Un cinquième film est lancé au cours de la production de La Surprise de César[alpha 35]. Toujours écrit par Tchernia, il adapte fidèlement Astérix chez les Bretons, paru en 1966, susceptible d'intéresser le public anglais[14],[alpha 35]. La réalisation est conférée à l'animateur italien Pino van Lamsweerde, fou d'Astérix qui avait proposé ses services dès la constitution du studio[14] ; il avait réalisé un segment de Métal hurlant (1981) et le storyboard de SOS Fantômes (1984)[alpha 35]. Il compte « garder l'esprit d'Astérix à 100 % », ajoutant par exemple une classique bagarre de poissons dans le village, absente de l'album[14],[alpha 35]. Il délivre un style plus cartoon que le précédent, déroutant parfois les animateurs français[14],[alpha 35]. Gaumont coproduit le film avec la société danoise Gutenberghus[alpha 39]. Sa conception s'étend sur un an et demi[14]. La Surprise de César et Astérix chez les Bretons sont mis en musique par Vladimir Cosma, compositeur attitré des productions Gaumont[alpha 35],[alpha 39],[alpha 40],[14]. Plastic Bertrand chante le générique Astérix est là[16],[alpha 4],[alpha 40],[14]. Le groupe Cook da Books en chante une version anglaise pour le suivant[16].

Astérix chez les Bretons, sorti en , à peine un an après le précédent, est un succès avec 2,7 millions d'entrées en France et 2,9 millions en Allemagne[7],[8],[alpha 35]. La qualité de l'animation est croissante[alpha 4]. Une fois ce deuxième dessin animé sorti, la Gaumont ne désire cependant pas poursuivre son activité d'animation, qu'elle considère trop annexe, au regret de l'équipe[alpha 35]. Les résultats commerciaux sont restés dans la moyenne des trois premiers Astérix, soit en deçà des attentes des producteurs[alpha 40].

En 1987, le distributeur et producteur allemand Jürgen Wohlrabe achète les droits d'adaptation d'Astérix et s'associe à la Gaumont[14],[alpha 35],[alpha 15],[alpha 44]. Avec l'espoir de dépasser les résultats des deux précédents, Wohlrabe entreprend un sixième film d'après Le Combat des chefs publié en 1966, album qu'il estime le plus apprécié[alpha 15]. Yannick Piel obtient de pouvoir le fabriquer entièrement en France, dans les studios parisiens vides depuis un an[14],[alpha 35]. Sous le pseudonyme de Yannik Voight, il écrit le scénario en se fondant plutôt sur Le Devin, paru en 1972, ne retenant du Combat des chefs que le coup de menhir rendant Panoramix fou et incapable de préparer la potion magique[alpha 15],[note 7]. Depuis les débuts du studio, plusieurs animateurs exprimaient leur fascination pour l'album lugubre du Devin[14]. Déjà présent à l'animation des précédents, Philippe Grimond prend en charge la réalisation[alpha 35]. La folie du druide et les effets invraisemblables de ses potions improvisées donnent l'occasion aux animateurs de créer des séquences délirantes et fantastiques, proches de Tex Avery[14],[alpha 4],[alpha 35]. Le dessin animé s'adapte encore aux dernières innovations[alpha 44], dont l'usage du son numérique et le Dolby stereo[17]. Piel et Grimond souhaitent prendre une nouvelle orientation musicale et engagent Michel Colombier, qui livre une musique orchestrale ample empreinte de rock[14],[5],[17]. Jürgen Wohlrabe retire son nom du générique en découvrant qu'il n'a pas financé une véritable adaptation de l'album voulu au départ[alpha 15]. Astérix et le Coup du menhir, sorti en , est une réussite avec 2,5 millions d'entrées en Allemagne et un million et demi en France[7],[8],[alpha 35]. Le score français déçoit néanmoins les producteurs[alpha 44]. Uderzo y voit l'adaptation la plus aboutie artistiquement[14],[alpha 44]. Malgré trois succès, les dirigeants de la Gaumont ferment le studio, qui s'était pourtant établi comme un outil efficace dans l'industrie balbutiante du dessin animé européen[14],[alpha 35].

Afin de promouvoir le parc Astérix, lancé en 1989, Antenne 2 programme l'émission pour enfants En avant Astérix en 1990, suivie de À l'air d'Astérix en 1991, produite par Christophe Izard, le créateur de Casimir[18]. Ces émissions mêlent des séquences tournées dans le parc (invitant des enfants), des reportages, des extraits des longs-métrages d'animation, ainsi que des sketchs avec des marionnettes des personnages d'Astérix fabriquées par Alain Duverne, concepteur de celles des Guignols de l'info[19],[20],[21],[22].

Productions étrangères

.jpg.webp)

Jürgen Wohlrabe lance seul la production d'un septième film d'après l'album La Grande Traversée paru en 1975[alpha 39],[alpha 15],[alpha 47]. Ce sujet lui permettrait de faire son entrée dans le marché américain en profitant des célébrations du 500e anniversaire (en) de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb à venir en 1992[23],[alpha 15],[alpha 47]. Ce pourrait aussi être l'occasion d'introduire Astérix aux jeunes lecteurs américains, qui ne le connaissent pas[alpha 48]. La réalisation est confiée à Gerhard Hahn[alpha 47],[alpha 49], auréolé du succès de son adaptation d'une bande dessinée populaire en Allemagne[24],[alpha 15],[alpha 50]. Yannick Piel écrit un scénario fidèle à l'album mais, à l'instar du mélange du Coup du menhir, en rajoutant Pépé d'Astérix en Hispanie[23],[alpha 15],[alpha 47]. Le producteur rejette ce traitement pourtant validé par Albert Uderzo et fait écrire une nouvelle version très différente au scénariste Thomas Platt et à Gerhard Hahn (crédité Rhett Rooster à ce poste)[23],[alpha 15],[alpha 47]. La seconde partie évoquant le débarquement des Vikings en Amérique est évincée pour se concentrer uniquement sur les Indiens[alpha 47],[alpha 51],[alpha 52]. Alors qu'Astérix et Obélix ne faisaient que dériver jusqu'en Amérique dans l'album, le film repose sur un plan de Jules César comptant priver le village de potion en capturant Panoramix et en le jetant au-delà du bout du monde[alpha 51],[25],[alpha 52]. Les deux héros poursuivent en barque le bateau retenant prisonnier Panoramix, puis découvrent le Nouveau Monde et vivent des aventures avec une tribu indienne, tandis que le village gaulois subit le siège de l'armée romaine[25]. Une histoire sentimentale implique Obélix et une séduisante indienne, à la place de sa relation avec la collante grosse fille du chef dans l'album[alpha 52].

L'animation est entièrement réalisée aux studios ExtraFilm de Berlin[alpha 53], à partir de voix anglaises plutôt qu'avec la distribution française habituelle, sous le titre Asterix in Amerika[alpha 47]. Des chansons — dont une interprétée en version originale par Bonnie Tyler — parcourent le dessin animé à la manière de ceux des studios Disney[alpha 52],[alpha 54]. Les scènes de l'océan Atlantique font appel à l'animation 3D[25],[alpha 4],[alpha 47]. Le budget s'élève à 14 millions de francs (ou 8 millions de dollars)[26],[alpha 51],[alpha 54]. Albert Uderzo et Pierre Tchernia supervisent l'adaptation[alpha 47],[alpha 52],[alpha 53]. Lors de ses voyages aux studios, Uderzo découvre une grande différence de ton avec son œuvre et doit se battre pour couper des scènes qui le dérangent, parfois trop vulgaires à son goût[alpha 47]. Ces dissensions retardent la livraison du film bien après la date prévue de 1992[alpha 47]. Dans le doublage français, Roger Carel, Pierre Tornade et Henri Labussière reprennent leurs rôles d'Astérix, Obélix et Panoramix[alpha 39]. Astérix et les Indiens, sorti en en Allemagne, est un échec relatif avec 1,8 million d'entrées dans ce pays[7],[alpha 15]. Uderzo repousse à plusieurs reprises la sortie en France, jusqu'en ; c'est là encore une déception avec à peine plus d'un million de spectateurs[8],[7],[23],[alpha 47],[alpha 22]. La critique est mitigée, déçue par la qualité de l'animation, les transformations de l'album et le niveau de l'humour[25],[alpha 51],[alpha 54],[alpha 52],[alpha 49]. Anne Goscinny déplore les concessions faites pour plaire à un public mondial, le manque d'insolence ou d'humour et la fin trop noire[alpha 53],[alpha 51],[note 8]. Unique Astérix à connaître une sortie en salles aux États-Unis, le film, intitulé Asterix Conquers America, n'intéresse nullement le public américain[alpha 15],[alpha 48].

Faisant le bilan des quatre dernières adaptations, Albert Uderzo reconnaît la qualité artistique des trois dessins animés de Gaumont, même si « tous les auteurs se sentent un peu trahis par le graphisme ou l'animation. Mais aucun n'a eu les budgets d'un film de Disney »[alpha 55]. Il est plus dubitatif quant aux scénarios : « Certains albums de bande dessinée peuvent faire un film de 80 minutes ; d'autres ne tiennent que 60 minutes. C'est étrange, mais on a constaté cela. Alors, pour atteindre la durée voulue, il a fallu mêler une autre aventure. Je le regrette, parce que ça ampute un peu la première histoire, mais c'était ça ou ne rien faire du tout »[alpha 55]. Lors du succès de la série animée Les Aventures de Tintin, adaptation de presque chaque album d'Hergé, la presse et le public entrevoit la possibilité de faire de même avec Astérix[alpha 55]. Uderzo s'oppose encore à l'idée d'adapter Astérix à la télévision, expliquant que le style d'Hergé est plus aisément transposable que le sien en dessin animé à moindre coût[alpha 55].

Constatant les excellentes audiences des Astérix diffusés lors des fêtes de fin d'année 2000, la chaîne M6 souhaite produire sa propre adaptation[alpha 56],[alpha 57]. L'idée première d'une série télévisée est refusée par Uderzo, toujours réticent à offrir son héros au petit écran[alpha 56]. Les producteurs se tournent donc vers un huitième long-métrage, adapté d'Astérix et les Normands paru en 1966, les Vikings pouvant intéresser un public international[28],[alpha 56]. Le choix du studio d'animation est soumis à Uderzo mais aucun en France ne satisfait le dessinateur[alpha 57]. En , il adoube finalement une équipe danoise après avoir apprécié leur film Gloups ! je suis un poisson[alpha 57]. La réalisation est ainsi confiée à Stefan Fjeldmark, cofondateur du studio, et Jesper Møller, formé chez Don Bluth[29],[alpha 39]. Jean-Luc Goosens écrit le scénario[30],[28], expliquant adapter l'album « en comédie d'action »[alpha 56]. Les références à la jeunesse sont modernisées : par exemple, Goudurix aime le rap et la funk au lieu du rock de la bande dessinée et utilise un pigeon messager dénommé « SMS »[31],[32],[alpha 56]. La trame originale est complétée par une intrigue amoureuse entre le jeune gaulois et la fille du chef viking venu le capturer[28],[32],[33]. Astérix et Obélix partant au secours de Goudurix dans le grand Nord, le film s'inspire aussi de l'aventure en terre viking de La Grande Traversée mise de côté par Astérix et les Indiens[alpha 56]. Le scénariste donne des réactions et discussions de parents aux deux héros protégeant Goudurix[32]. Anne Goscinny et Sylvie Uderzo annoncent le projet lors du festival de Cannes 2003[34]. Le budget s'élève à 22 millions d'euros, soit alors le plus grand pour un dessin animé européen[28],[34],[31],[35].

L'animation se fait encore à la main sur papier, une technique alors en voie de disparition face au dessin sur ordinateur et à l'image de synthèse[31]. Certains décors complexes ou effets visuels nécessitent de l'animation 3D[31]. Le travail est partagé entre les animateurs du studio de Fjeldmark, A. Film A/S, au Danemark et ceux de M6 Studio (crée pour l'occasion), 2d3D Animations et Néomis animation en France[31],[36],[alpha 56],[alpha 57]. Albert Uderzo assure plusieurs visites à l'équipe à Copenhague[alpha 56]. Fjeldmark et Møller admirent son œuvre et tiennent à respecter la particularité de son trait et de son style, dans les expressions des personnages, les décors, l'environnement ou les effets, tout en livrant un graphisme résolument moderne[31],[29],[alpha 22],[alpha 56]. La création du dessin animé se fonde à nouveau sur des interprétations en anglais[37],[38]. Pour le doublage français, Roger Carel revient en Astérix, Pierre Tchernia en narrateur tandis que Pierre Tornade laisse le rôle d'Obélix à Jacques Frantz[29],[33],[39],[15],[alpha 39],[alpha 56],[note 9]. Astérix et les Vikings, sorti en , est un succès relatif avec 1,3 million d'entrées[8],[7],[alpha 22]. La critique, contrastée, félicite la qualité de l'animation traditionnelle mais émet des réserves sur l'actualisation de Goudurix et un résultat trop formaté[32],[33],[40],[41],[42].

Trois dimensions et séries

En 2010, M6 met en chantier la neuvième adaptation dans un style différent des précédentes : l'animation 3D en images de synthèse, popularisée par les réussites du studio américain Pixar depuis quinze ans[alpha 58],[43]. Quelques années auparavant, Albert Uderzo, longtemps hésitant envers ce procédé, avait fini par valider une première incursion dans ce style, pour une courte séquence impliquant Astérix, Obélix et Idéfix (avec les voix de Roger Carel et Jacques Frantz), destinée à la file d'attente de l'attraction Le Défi de César au parc Astérix[44].

L'écriture et la réalisation du film sont confiées à Alexandre Astier, créateur sur la chaîne de la série à succès Kaamelott[alpha 58],[45]. Le choix de l'album à adapter lui est laissé[alpha 58]. M6 lui soumet Astérix en Hispanie, paru en 1969, mais il ne pense pas pouvoir moderniser cet album et retient plutôt Le Domaine des dieux, de 1971[46],[alpha 58],[note 10]. Selon lui, l'album revêt des thèmes toujours d'actualité, comme « un rapport à l'écologie, à la ville, aux racines »[alpha 58]. Il respecte l'histoire originale tout en exacerbant les enjeux, menant le village des irréductibles gaulois au bord de la disparition[alpha 58]. La production l'adjoint d'un nécessaire coréalisateur : Louis Clichy, ancien animateur chez Pixar sur WALL-E (2008) et Là-haut (2009), pour la première fois réalisateur d'un long-métrage[alpha 58],[48]. Il avait été formé au département d'animation de l'école des Gobelins, créé pour les besoins des Douze Travaux d'Astérix (1976). Roger Carel sort exceptionnellement de sa retraite pour prêter une dernière fois sa voix à Astérix, après presque cinquante ans dans ce rôle[2],[alpha 58],[48],[49]. Il s'est présenté spontanément à la production dès qu'il a appris le lancement d'un nouveau film[48]. Astier s'entoure également de sa troupe fidèle de comédiens passée dans Kaamelott[alpha 58],[48]. L'animation est partagée entre les studios français de Mikros Image et des studios belges dont Belvision[alpha 58],[50]. Le film bénéficie d'un budget de 30 à 37 millions d'euros[50]. Astérix : Le Domaine des dieux, sorti en , remporte un grand succès avec près de trois millions d'entrées, devenant l'adaptation animée d'Astérix la plus vue au cinéma[7],[alpha 58],[51]. Le film reçoit de bonnes critiques, saluant son graphisme, son interprétation et son comique[alpha 58],[52]. Auparavant inquiet lors de la préparation, Albert Uderzo la proclame finalement la meilleure adaptation de tous les films Astérix[53]. Anne Goscinny considère que « ce film inscrit Astérix au XXIe siècle », grâce à l'animation 3D[48].

.jpg.webp)

Satisfait par cette première réussite, M6 propose un nouvel Astérix à Alexandre Astier[46]. Ce dernier souhaite écrire une histoire originale[46],[note 11]. Il décide d'aborder pour la première fois l'avenir du village gaulois en racontant comment Panoramix, se voyant vieillir, cherche un druide à qui transmettre la recette de la potion magique[46]. Tandis qu'Astier anticipait le refus d'Uderzo pour cette histoire allant à l'encontre de l'aspect intemporel des aventures, le dessinateur est satisfait du sujet, lui répondant : « Je pensais qu'on avait fait tous les sujets possibles avec René. Et bien non, il en restait un »[46]. Revenant sur la jeunesse de Panoramix et sa rivalité avec un autre druide, l'intrigue met Astérix en retrait[54]. Puisque Roger Carel est définitivement parti à la retraite, Astier surprend en confiant la voix d'Astérix à Christian Clavier, renouant avec le héros qu'il avait joué « en chair et en os » dans Astérix et Obélix contre César (1999) et Mission Cléopâtre (2002)[54],[55]. L'animation est toujours réalisée sous la direction de Louis Clichy, au sein des studios Mikros Image[56]. Le film requiert un budget de 33,7 millions d'euros[57],[58]. Astérix : Le Secret de la potion magique, sorti en , est un triomphe avec près de quatre millions d'entrées[57], s'établissant à son tour comme le plus grand succès d'Astérix animé[59]. Les résultats à l'étranger sont supérieurs à ceux du Domaine des dieux[57],[59]. La critique est positive, à part des réserves sur le scénario[60],[61]. Le film est nommé au César du meilleur film d'animation en 2019[62].

En 2019, le parc Astérix, fêtant son trentième anniversaire, ouvre une attraction en cinéma 4-D, dynamique et odorama baptisée Attention Menhir ![63],[64]. D'une durée de quinze minutes, le film transpose librement un élément du Combat des chefs, lorsque Panoramix devient fou après avoir été assommé par un menhir[63],[65]. Le court-métrage reprend l'aspect graphique des deux dernières adaptations et la distribution des voix, à l'exception de Jean-Claude Donda en Astérix comme dans la plupart des œuvres dérivées[63]. Le film est conçu par des studios d'animation canadiens, assistés de sociétés belge et italienne, pour un budget de 6,5 millions d'euros, et validé par Albert Uderzo[63],[64]. La salle de projection, l'ancienne attraction Cinématographe, est renommée Studios Idéfix, en hommage au studio d'animation de Goscinny et Uderzo[64],[66]. L'attraction est inaugurée par Clovis Cornillac, l'un des incarnations d'Astérix en prise de vues réelles[66].

En parallèle, les éditions Albert René, Studio 58 et GMT Productions développent à partir de 2015, après le succès de la première adaptation en 3D, une première déclinaison de l'univers d'Astérix en série télévisée : Idéfix et les Irréductibles[67],[68],[69]. Jusqu'alors, les auteurs et les ayants droit refusaient d'adapter Astérix à la télévision, le préservant pour des films-évènements au cinéma[68]. De plus, ils estimaient que les aventures du guerrier gaulois se prêtent davantage au format long qu'à de courts épisodes[69],[68]. Cherchant malgré tout à investir la télévision pour approcher un nouveau public, les producteurs décident de s'intéresser à Idéfix[69],[68]. L'idée renoue avec le vieux projet de Goscinny et Uderzo à l'époque des studios Idéfix d'élaborer une série autour du petit chien adoré par les enfants[69],[68]. La série dérivée et préquelle imagine les aventures d'Idéfix et de ses amis dans Lutèce, avant sa rencontre avec Astérix et Obélix dans l'album Le Tour de Gaule d'Astérix[69]. L'animation est confiée au studio breton o2o[68]. Albert Uderzo en supervise les premières étapes[69]. La diffusion est lancée en 2021 dans le programme Okoo de France Télévisions, puis passe à d'autres chaînes[67]. En France, la première saison attire près de quinze millions de spectateurs à la télévision et en ligne[70]. Le programme gagne aussi la Belgique, la Suisse, le Québec, l'Allemagne, la Norvège, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, le Portugal ou encore l'Italie[70]. La série paraît sous le même titre en albums, pour la plupart adaptés des épisodes[69].

En , Netflix annonce la création d'une série en animation 3D d'après l'album Le Combat des chefs — dont une partie de l'intrigue a déjà servi dans Le Coup du menhir (1989) — réalisée par Alain Chabat, vingt ans après son film en prise de vues réelles Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre[71],[72]. Anne Goscinny proclame voir en lui « une sorte d'héritier spirituel » de son père et lui donne même son rôle dans le biopic animé Le Petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? (2022)[73],[74]. La série est fabriquée par le studio toulousain TAT[75] et est attendue pour 2025[72]. En , peu après la sortie de l'adaptation en prise de vues réelles Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, M6 et sa filiale SND annoncent la production d'un onzième film d'animation, réalisé par Alexandre Heboyan et écrit par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte[76].

Fiche technique des adaptations animées

Distribution des voix françaises

Box-office des films d'animation

| Film | Année | Nationalité | France | Allemagne | Espagne | Royaume-Uni | Italie |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Astérix le Gaulois[77] | 1967 | 2 415 230 | 6 241 000 | 612 754 | |||

| Astérix et Cléopâtre[78] | 1968 | 1 951 615 | 7 437 000 | 490 224 | |||

| Les Douze Travaux d'Astérix[79] | 1976 | 2 202 481 | 7 198 628 | 287 290 | |||

| Astérix et la Surprise de César[80] | 1985 | 1 704 226 | 3 149 280 | 169 953 | |||

| Astérix chez les Bretons[81] | 1986 | 1 724 770 | 2 937 686 | 188 963 | |||

| Astérix et le Coup du menhir[82] | 1989 | 1 442 311 | 2 679 034 | 154 675 | |||

| Astérix et les Indiens[83] | 1995 | 1 059 709 | 1 855 801 | 273 044 | |||

| Astérix et les Vikings[84] | 2006 | 1 374 870 | 645 739 | 184 809 | 1 290 | 147 734 | |

| Astérix : Le Domaine des dieux[85] | 2014 | 3 080 487 | 532 107 | 161 758 | 24 454 | 310 426 | |

| Astérix : Le Secret de la potion magique[86] | 2018 | 4 048 974 | 479 867 | 344 572 | 3 924 | 98 742 | |

En prise de vues réelles

D'anciennes ambitions

|

| |

Dans des rôles de légionnaires, le duo Roger Pierre et Jean-Marc Thibault mène le téléfilm Deux Romains en Gaule en 1967, première adaptation d'Astérix, où Astérix et Obélix n'apparaissent qu'en dessins animés. | ||

Le principe d'adapter Astérix en films tournés en prise de vues réelles est une vieille idée, pendant longtemps négligée ou rejetée par René Goscinny et Albert Uderzo[alpha 11]. Ainsi, lorsque l'ORTF réclame un téléfilm d'après Astérix alors en plein succès commercial, les auteurs sont réticents à faire jouer Astérix et Obélix par des comédiens et préfèrent inventer une histoire originale, réalisée par Pierre Tchernia : Deux Romains en Gaule (1967)[alpha 3]. Au travers d'une suite de sketches, deux soldats romains se laissent prendre peu à peu par la douceur de vivre en pays occupé[87],[alpha 1],[alpha 3]. Le téléfilm reconstitue le petit monde d'Astérix, son atmosphère, ses gags, ses bons mots, ses anachronismes[alpha 1],[alpha 3]. Les Gaulois et Romains sont incarnés par des acteurs populaires tels que Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Jean Yanne, Francis Blanche, Pierre Mondy ou Lino Ventura et même un caméo de Goscinny et Uderzo, tandis qu'Astérix et Obélix apparaissent pour la première fois sous forme de dessins animés, avec les voix de Roger Carel et Jacques Morel comme à la radio[alpha 1],[alpha 3]. Le téléfilm fait l'évènement à sa diffusion le sur la première chaîne[alpha 1],[alpha 3].

Goscinny n'est pas convaincu par les deux longs-métrages tirés des Aventures de Tintin, Tintin et le Mystère de la Toison d'or (1961) et Tintin et les Oranges bleues (1964), à l'écriture desquels il a participé : « j'en pense le plus grand mal. Les films n'ont pas été fidèles à l'esprit des Aventures de Tintin. Il est bien sûr question de tourner un film à propos d'Astérix, mais il serait stupide de grimer les acteurs pour les faire ressembler aux personnages. Il faudrait se contenter de garder l'esprit… »[alpha 11]. La transposition du style de dessin d'Uderzo en dehors du dessin animé leur paraît impossible, que ce soit pour les personnages à gros nez comme pour les gags visuels[alpha 11]. Le scénariste explique : « La seule façon d'y parvenir serait de trouver un acteur dont le charme personnel puisse remplacer le charme du dessin. Il faudra oublier notre travail de bande dessinée et trouver d'autres gags. Les producteurs pensant à des trucages, font faire des maquettes… Mais ça ne peut pas marcher »[alpha 11].

Quelques projets sont soumis aux créateurs d'Astérix[alpha 11]. Dans les années 1960, le réalisateur Claude Lelouch propose une idée particulière lors d'un déjeuner avec Goscinny et Uderzo[alpha 11],[alpha 59]. Le dessinateur raconte : « Nous avons été un peu ahuris quand il nous a dit qu'il envisageait de faire ce film sans comédiens professionnels, avec des gens choisis dans la rue pour leur ressemblance physique avec les personnages. Rencontrer des monstruosités pareilles, ça n'est pas donné à tout le monde, heureusement d’ailleurs ! Souvent des amis m'ont dit : « Si vous faites un film, je connais quelqu'un qui ferait un Obélix formidable ». Il s'agissait en général d'un type un peu fort et portant des moustaches, rien de plus. Bref, ce projet Lelouch n'est pas allé plus loin »[alpha 11],[alpha 59]. Plus tard, l'acteur Louis de Funès désire jouer Astérix au cinéma[alpha 11],[alpha 59],[88],[alpha 60],[alpha 61]. Il rencontre les auteurs — qui l'admirent — pour un déjeuner, Uderzo détaillant : « J'étais très impressionné […]. Nous avons peu parlé d'Astérix. Il nous a seulement confirmé son intérêt pour le rôle et son souhait de déclencher un film dans lequel il [le] jouerait. Après quoi, il s'est mis à raconter des souvenirs et Goscinny et moi étions tellement heureux que nous n'avons pas cherché à en savoir davantage. Finalement, ce projet n'a pas eu de suite non plus. Un tiers nous avait indiqué que Louis de Funès souhaitait jouer Astérix sans moustaches. Mais sans moustaches, Astérix ne serait plus Astérix. De toute façon, nous n'avons pas eu l'occasion d'en débattre avec de Funès »[alpha 11],[alpha 59],[note 12],[note 13].

Les projets d'Astérix « en chair et en os » évoqués avec des producteurs ne se limitent qu'à de petites comédies françaises sans envergure[alpha 11]. Goscinny et Uderzo pressentent qu'une adaptation respectueuse nécessiterait de véritables moyens[alpha 11]. La reconstitution de l'époque de l'intrigue implique de consentir aux dépenses inhérentes à un film historique et l'humour requerrait tous les trucages physiques ou optiques nécessaires aux gags visuels, tout comme les aspects fantastiques tels que les effets de la potion[alpha 63]. Dans un interview en 1973, ils relatent avoir « vu un producteur et on lui a dit : « Ce qu'il vous faudra, c'est 5 000 figurants pour un petit gag qui va durer dix secondes ». Le gars nous a regardé comme des dingues »[alpha 11]. Goscinny reconnaît en 1974 : « Je crains que mon genre d'humour ne coûte trop cher au cinéma. L'humour visuel coûte très cher »[alpha 11],[89]. Astérix est ainsi cantonné aux dessins animés pendant quarante ans[alpha 11],[alpha 63].

Astérix et Obélix contre César (1999)

En 1992, le jeune Thomas Langmann, fils de Claude Berri, s'intéresse à la production et pense à bâtir un film d'après Astérix, constatant le succès toujours prégnant du petit gaulois trente ans après sa création[90],[alpha 64],[alpha 65],[alpha 60],[alpha 61]. Durant la décennie, l'univers demeure profitable, que ce soit avec les audiences des dessins animés, les ventes des derniers albums, des produits dérivés ou les premières années rentables du parc Astérix[90],[alpha 64],[alpha 65]. En 1993, il contacte Sylvie Uderzo, fille du dessinateur et directrice des éditions Albert René, que l'idée séduit[90],[alpha 65]. Il obtient aussi l'aval d'Anne Goscinny, héritière des droits moraux de son père[alpha 64],[alpha 65]. Néanmoins, ni Claude Berri, ni Albert Uderzo ne veulent de ce projet[90]. Berri juge cette bande dessinée impossible à transposer sur grand écran avec des comédiens[alpha 60]. Langmann et Sylvie Uderzo prennent un an à convaincre leurs pères[90]. Berri préfère s'atteler à une adaptation des Aventures de Tintin d'après Les Sept Boules de cristal / Le Temple du Soleil avec le réalisateur Alain Berberian[91]. Entretemps, outre l'accord des ayants-droits, Thomas Langmann est parvenu à attirer des noms susceptibles d'intéresser Berri : Christian Clavier et Jean-Marie Poiré, juste après Les Visiteurs (1993), et Gérard Depardieu désireux de travailler avec eux[alpha 65],[note 14]. Rassuré par ces atouts et comprenant le potentiel d'Astérix, Berri conclut un accord avec Albert Uderzo[alpha 65]. Il certifie aux ayants-droits que la bande dessinée pourrait être convenablement restituée grâce à des moyens importants et des effets spéciaux les plus modernes[alpha 60],[note 15]. Uderzo et Berri signent un contrat obligeant au respect de l'esprit de l'œuvre originale, à la mise en œuvre de moyens importants et réservant le rôle d'Obélix à Depardieu (idéal pour le personnage aux yeux du dessinateur)[alpha 60],[alpha 61],[alpha 66],[alpha 67]. Berri met finalement le projet entre les mains d'un collaborateur de longue date, Claude Zidi[alpha 65],[alpha 60],[alpha 61].

Claude Zidi élabore un scénario original, aux dialogues écrits par le bédéiste et cinéaste Gérard Lauzier, passé par Pilote[alpha 65],[alpha 66],[alpha 68]. Zidi reprend les ingrédients récurrents d'Astérix et pioche des éléments d'histoire dans plusieurs albums, comme les situations principales d'Astérix le Gaulois, l'arrivée d'un questeur romain d'Astérix et le chaudron, le charlatan venu manipuler le village dans Le Devin, l'enlèvement de Panoramix dans la forêt des Carnutes d'Astérix et les Goths ou encore le déguisement d'Obélix en Romain d'après Astérix légionnaire[alpha 60],[alpha 61],[alpha 67],[92],[93]. Le film lance Astérix et Obélix à la rescousse de Panoramix, capturé par l'armée romaine afin de priver le village gaulois de potion magique et l'assiéger ; le fourbe gouverneur Détritus compte s'approprier la potion pour renverser César. La production doit attendre plusieurs années avant que Christian Clavier et Gérard Depardieu soit libres, les deux tournant d'ailleurs ensemble dans Les Anges gardiens (1995)[alpha 69],[note 16]. Clavier et Depardieu sont entourés de vétérans de la comédie française comme Michel Galabru, Claude Piéplu, Daniel Prévost ou Sim et de figures montantes telles que Pierre Palmade, Michel Muller, Arielle Dombasle et Laetitia Casta[alpha 65],[alpha 61],[alpha 71]. Le rôle du méchant, Détritus, est décliné par Benoît Poelvoorde puis proposé au comique italien Roberto Benigni, qui accepte au bout de longs mois d'hésitation, étant pris par son film La vie est belle (1997)[alpha 60],[alpha 71].

Épaulé par la firme Pathé, Berri s'associe notamment à un financier allemand puisque Astérix y est autant populaire qu'en France[alpha 65],[alpha 60]. Ce partenariat entraîne l'attribution de rôles à des acteurs allemands, dont Gottfried John en Jules César[alpha 61],[alpha 71]. L'engagement de Benigni apporte également un coproducteur italien[alpha 71]. Un énorme budget de 274 millions de francs est assemblé[alpha 72],[94], soit le plus gros jamais réuni pour un film en langue française[alpha 65],[95],[96]. C'est ainsi la première fois qu'une superproduction est construite en Europe autour d'une bande dessinée[alpha 11], alors qu'Hollywood le fait depuis vingt ans dans les Superman avec Christopher Reeve ou les Batman de Tim Burton[alpha 61].

.jpg.webp) |

.jpg.webp) | |

La machine de torture romaine et la cage du cirque conservées aux studios Bavaria, en Allemagne, site de tournage d'Astérix et Obélix contre César en 1998. | ||

Ces moyens permettent entre autres d'ériger d'immenses décors — le village gaulois aux studios d'Arpajon, le fort romain dans une plaine de Clairefontaine, le cirque aux studios Bavaria près de Munich — tandis que les vues du générique sont filmées sur les plages de Quiberon et sur les côtes de Durness en Écosse[alpha 60],[alpha 61],[94]. Prenant le contre-pied de la clarté du dessin d'Uderzo, Jean Rabasse conçoit des décors réalistes, chargés, aux matériaux visibles[alpha 61]. Sylvie Gautrelet élabore d'abord des costumes fidèles à la bande dessinée mais ceux-ci se marient mal avec le parti-pris des décors : la costumière rend donc elle-aussi les habits plus vivants avec des couleurs délavées, plusieurs couches de vêtements superposés, « un côté un peu plus loques »[alpha 61]. Certains acteurs portent des prothèses faciales pour se rapprocher des physiques imaginés par Uderzo[alpha 73]. Le tournage s'étend du au (dont quelques jours d'interruption dus à un grave accident de moto de Depardieu), suivi de six mois de montage et de travail sur les effets spéciaux[alpha 60],[94].

À l'instar de chaque production Berri, une promotion d'ampleur est mise en place[alpha 74],[97]. Le lancement est massif : le film est projeté sur 780 écrans à travers le pays[98]. Afin de mettre en valeur les deux rôles et acteurs principaux, le titre commence par « Astérix et Obélix » plutôt qu'un simple « Astérix », avec l'espoir d'en faire une franchise[alpha 74]. Astérix et Obélix contre César, sorti en , connaît un immense succès avec près de neuf millions de spectateurs en France (le plus grand box-office de l'année, devant les phénomènes mondiaux du Tarzan des studios Disney, de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme et de Matrix), ainsi que quinze autres à l'international[alpha 65],[alpha 67],[57],[98]. Les critiques sont néanmoins mitigées (comme souvent envers Zidi), relevant la faiblesse de la réalisation, du scénario et de l'humour[alpha 60],[alpha 67],[99]. Au-delà d'Astérix, ce triomphe commercial fait des émules : le cinéma français s'empare dès lors de la bande dessinée franco-belge pour en tirer de nombreux films, aux résultats inégaux[alpha 11].

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002)

Durant la préparation d'Astérix et Obélix contre César, Claude Berri avait demandé à Alain Chabat, fort des succès de La Cité de la peur (1994) avec Les Nuls et Didier (1997) en solo, d'en écrire les dialogues[alpha 60],[100]. Chabat avait refusé en jugeant le scénario « pas assez fidèle à l'esprit de Goscinny et d'Uderzo. J'aurais fait autrement si j'avais fait le film »[alpha 60],[100]. Le producteur comprend que Chabat est un véritable fan d'Astérix[note 17] et, au moment d'en lancer un deuxième, pense à lui pour le créer[alpha 60],[100]. En 1999, Chabat le rencontre pour lancer une adaptation de Spirou et Fantasio d'après Z comme Zorglub / L'Ombre du Z mais le projet s'avère irréalisable et Berri préfère l'orienter sur Astérix[100]. Berri prévoit alors de monter régulièrement un Astérix à chaque fois mené par un artiste différent[102]. Alain Chabat penche sur plusieurs albums avant que Berri ne l'aiguille sur Astérix et Cléopâtre, paru en 1965 : bien qu'elle s'annonce coûteuse à adapter, l'aventure est certainement la plus cinématographique, mettant en scène un voyage d'Astérix et Obélix, des enjeux épiques, des décors exotiques et grandioses — les palais, le chantier spectaculaire, le Sphinx, les pyramides, etc. — et l'apparition des pirates manquants dans le premier film[100],[101],[102],[103],[104]. Un autre intérêt majeur est de pouvoir intégrer, dans le rôle de Numérobis, Jamel Debbouze, alors au sommet de sa popularité à la télévision et sur scène[100],[105],[101],[102],[103],[106],[107]. Alain Chabat écrit vingt-deux versions du scénario durant les sept mois de pré-production[100]. Il respecte la trame originale et la plupart des dialogues, rétablit des scènes absentes du dessin animé, tout en greffant son propre humour teinté d'absurde et, à la manière de Goscinny, des références à la culture populaire et la société[100],[alpha 67],[alpha 75],[101],[102],[104]. Christian Clavier et Gérard Depardieu reprennent leurs rôles, Claude Rich recupère celui de Panoramix et Alain Chabat s'octroie celui de Jules César[alpha 75]. Il s'adjoint de partenaires fidèles comme Chantal Lauby, Gérard Darmon, Jean-Pierre Bacri et des comiques en pleine ascension comme Édouard Baer, les Robins des Bois et Dieudonné[alpha 67],[alpha 75],[102],[106],[105]. Envisagé pour Naomi Campbell ou Isabelle Adjani, le rôle de Cléopâtre est confié à Monica Bellucci[100]. Outre un caméo rappelant ses caricatures au fil des albums, Pierre Tchernia prête sa voix à la narration comme dans les dessins animés[108],[alpha 12].

.jpg.webp)

La production attribue un budget de 330 millions de francs (ou 50,3 millions d'euros), établissant le nouveau record du film en français le plus cher[106],[105],[109]. Chabat désire privilégier les effets spéciaux pratiques et les décors naturels ou construits pour ne reposer qu'au minimum sur les images de synthèse[100],[110]. L'option de tourner en Égypte est écartée, au profit du Maroc[110],[111]. Les décors sont confiés à Thanh At Hoang, habitué des grosses productions avec L'Amant (1992), Germinal (1993) et Sept Ans au Tibet (1997)[100],[110],[112],[113]. Les costumes sont l'œuvre du bédéiste Tanino Liberatore et de Philippe Guillotel, costumier des spectacles de Philippe Decouflé[110],[note 18]. Le parti-pris est d'établir des architectures et vêtements à mi-chemin entre la fantaisie et l'histoire sans décalquer le dessin d'Uderzo, en particulier pour les palais égyptiens et les robes de Cléopâtre[110],[113]. Cependant, l'uniforme des légionnaires romains respecte ceux de la bande dessinée en étant vert, alors que le premier film le représentait rouge pour coller à la réalité historique[110].

Le tournage a lieu d' à , aux studios maritimes de Malte, au Maroc dans les studios Atlas et le désert, puis en France aux studios d'Épinay et dans la forêt de Fontainebleau[100],[105],[110],[114],[115]. Alain Chabat tire profit des improvisations de ses comédiens, notamment Debouzze et Baer[100],[104],[116]. Il modère le jeu de Clavier, jugé dans le premier film trop proche de Jacquouille des Visiteurs[106],[100],[103]. Les prises de vues sont perturbées par l'extrême chaleur et deux tempêtes de sable[100],[110],[105],[103],[112],[117]. Le film est tourné sur pellicule mais la postproduction est faite en numérique[111],[118],[119]. Il bénéficie d'une forte promotion et d'un lancement encore plus large que le premier avec une sortie sur 945 écrans[98],[120]. Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, sorti en , remporte un triomphe avec quatorze millions et demi d'entrées en France (le plus grand succès de l'année, devant les deuxièmes Harry Potter et Seigneur des anneaux ou encore Spider-Man) ainsi que dix millions à l'international[alpha 60],[57],[98],[alpha 75],[105]. À l'inverse du premier, c'est un succès davantage français qu'européen, probablement dû à un comique plus difficile à traduire[alpha 60],[121]. La critique est positive[alpha 60], saluant le respect de l'intrigue et de l'univers, la multitude de gags ou références et l'aspect spectaculaire, tout en pointant la prédominance de l'« humour Canal+ » et la relégation au second plan d'Astérix et Obélix[100],[122],[123]. Philippe Guillotel, Tanino Liberatore et Florence Sadaune reçoivent le César des meilleurs costumes[124],[125].

Albert Uderzo et Anne Goscinny assurent leur enthousiasme quant au film[100]. Selon Laurent Dailland en 2002, Uderzo a déclaré : « On pourrait croire que le scénario a été écrit en 2000 par Goscinny ! »[111]. Plus tard, la presse soutient que cette adaptation n'a pas plu à Albert Uderzo[100],[126]. Il serait échaudé par les parti pris de Chabat et considèrerait le film loin de l'esprit de sa bande dessinée ; les personnages lui apparaitraient trop caricaturaux, l'humour trop lié à Canal+, et il n'apprécierait pas la large place accordée au numéro de Jamel Debbouze[127],[128],[34]. En , contredisant ces rumeurs, la porte-parole des éditions Albert René avance seulement qu'« Albert Uderzo retrouvait juste un peu plus l'univers d'Astérix dans le film de Claude Zidi et n'aimait pas trop la scène du baiser » à la fin[128]. Le même mois, Uderzo déclare ne pas avoir été déçu par le film mais seulement par ses rapports avec l'auteur : Chabat « n'a jamais pris son téléphone pour m'appeler. C'était un peu grossier »[129],[126]. Il ajoute en 2008, lors du la promotion du film suivant : « si j'ai quelques rancœurs, ce n'est pas par rapport au film, que j'ai trouvé très bon, mais par rapport au réalisateur Alain Chabat. Il n'a même pas eu un mot pour les créateurs lors de l'avant-première »[126],[130]. En 2013, il réitère sa satisfaction tout en avouant regretter « qu'Astérix et Obélix passent un peu au second plan » dans le film[126],[131].

Projet abandonné d'après Astérix en Hispanie

Après ces deux triomphes, une troisième adaptation est rapidement envisagée avec un autre créateur de comédies populaires, Gérard Jugnot, récemment auréolé du succès critique du drame Monsieur Batignole[127]. Claude Berri et Pathé sont à nouveau derrière le projet, lancé dans la foulée des résultats exceptionnels de Mission Cléopâtre[127]. L'album Astérix en Hispanie, paru en 1969, doit être adapté[127]. Il est prévu que Christian Clavier et Gérard Depardieu retrouvent leur rôles[127],[128]. Jugnot compte également rassembler autour d'eux le reste de la troupe du Splendid — Michel Blanc en talonnettes dans le rôle de Jules César, Thierry Lhermitte en Assurancetourix, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Bruno Moynot et lui-même —, qui ne s'est pas réuni au complet depuis Les Bronzés font du ski en 1979[127],[128],[alpha 67],[alpha 77]. Tous acceptent ces retrouvailles à l'écran[127]. Le tournage est prévu pour et la sortie en salles en 2005[127]. Gérard Jugnot travaille sur le scénario avec son partenaire habituel Philippe Lopes-Curval[127]. Parmi les inventions, Magimix, un personnage de musicien, Claroquesi, destiné à son actrice-fétiche Victoria Abril[note 19] ou encore Nésousix, un ami du barde du village[alpha 77]. Une première version est soumise à Albert Uderzo en mais le dessinateur la désapprouve, étant opposé à tout nouveau film en prise de vues réelles[127],[128].

En mai, Uderzo est surpris par l'annonce médiatique de Claude Berri de la mise en route d'un troisième film sans même la signature d'un contrat[132], qui-plus-est au moment où, au festival de Cannes 2003, ses propres représentants dévoilent le lancement du film d'animation Astérix et les Vikings[128],[34]. Le désir du dessinateur et des éditions Albert René est plutôt de revenir aux dessins animés, bientôt dix ans après le dernier[34]. Malgré cette opposition, Berri et Pathé continuent de préparer le film et de négocier le renouvellement des droits[128],[34]. Après de nouvelles modifications du scénario avec Berri, Gérard Jugnot rencontre Uderzo et reçoit un refus définitif[127]. L'arrêt du projet est communiqué en [127],[133]. L'acteur-réalisateur déclare à la presse « le « non » d'Albert Uderzo a été catégorique. Je ne suis ni aigri ni frustré, si ce n'est que j'ai passé huit mois à écrire et préparer un film. Tout ça pour rien alors que je m'étais mis au service d'Astérix et Obélix. Je serais resté fidèle à la bande dessinée, mais avec quelques idées bien à moi. Et puis, j'avais vraiment envie de le mettre en scène. Un tel film, ça ne se refuse pas »[127]. Depardieu aurait lui aussi refusé le scénario[alpha 77].

La presse attribue l'avis mitigé d'Uderzo à sa déception face à Mission Cléopâtre[134],[127],[126] ; à cette époque, il ne souhaite plus d'adaptations en dehors des dessins animés[128],[135]. Il craint que Gérard Jugnot, après Alain Chabat, donne à son tour une lecture trop personnelle de son œuvre, surtout en s'entourant du Splendid[136],[126]. Anne Goscinny déclare plus tard que le scénario tenait davantage de l'esprit des Bronzés que d'Astérix, avec notamment « des choses assez scabreuses »[alpha 77]. Uderzo regrette de plus le manque d'échanges avec Jugnot, qu'il reprochait déjà à Chabat[126]. Jugnot reconnaît ne pas avoir pu rencontrer Uderzo autant qu'il le réclamait, par la faute de Berri[alpha 77]. L'explication officielle d'Uderzo demeure que ce nouveau film prise de vues réelles serait entré en concurrence avec Astérix et les Vikings dont la production venait d'être commencée, ce qui aurait pu saturer le public[128],[129]. Le projet d'un troisième Astérix et Obélix n'est pas totalement exclu mais seulement après la sortie de ce dessin animé[128]. La troupe du Splendid se réunit finalement pour Les Bronzés 3, sorti en 2006[137],[126],[138],[alpha 77]. Alain Chabat considère a posteriori que le projet aurait été un bon successeur des deux premiers, en étant plus émouvant, comme les autres films de Jugnot, de par son histoire impliquant un enfant[alpha 77].

« Gérard Jugnot est un excellent comédien, que j'apprécie beaucoup. Je l'avais accueilli chez moi, afin que nous parlions ensemble de son projet Astérix en Hispanie. Claude Berri était présent lors de notre discussion. Jugnot était venu sans le moindre synopsis. Il disait qu'il avait déjà le film dans la tête. Il m'a raconté son « Astérix », sans jamais me demander mon avis. Il espérait faire jouer toute la troupe du Splendid dans le film. Et bientôt, j'ai eu le sentiment qu'il s'était lancé dans quelque chose qui ne ressemblait en rien à l'esprit « Astérix » […]. J'ai trouvé qu'il n'était pas du tout dans la note. Avec Goscinny, nous avions fréquemment des séances de travail. Goscinny me demandait souvent [ce que j'en pensais], ma vision de la scène, ou ce que j'imaginais des réactions des personnages. C'est tout de même comme ça qu'Obélix, puis Idéfix sont nés »

— Albert Uderzo en , lors de la promotion d'Astérix aux Jeux olympiques et de ses mémoires Uderzo se raconte[137].

Astérix aux Jeux Olympiques (2008)

Malgré les sollicitations pour de nouvelles collaborations, Albert Uderzo finit par rompre son contrat avec Claude Berri et Renn Productions[90],[alpha 67],[98]. Initiateur de la franchise, Thomas Langmann lance un troisième film avec sa société distincte La Petite Reine, d'après l'album Astérix aux Jeux olympiques paru en 1968[90],[121],[alpha 78],[139],[140]. Auprès de son père, Langmann avait été coproducteur des deux premiers films[141]. Il a personnellement connu un bon succès avec la comédie d'aventures Le Boulet (2002), dont il reprend le réalisateur Frédéric Forestier et plusieurs acteurs[121]. Le projet est annoncé en [132]. Le producteur confie l'écriture du film à Olivier Dazat, scénariste de Podium (2004), puis à Alexandre Charlot et Franck Magnier, auteurs aux Guignols de l'info[121].

Langmann greffe à l'histoire de l'album une intrigue amoureuse entre un Gaulois du village et une princesse grecque, moteur du récit, et ajoute des personnages absents de l'album, Jules César et Brutus[alpha 78],[139], dont la rivalité est inspirée par sa relation conflictuelle avec son propre père[121]. Tirant des conclusions des résultats commerciaux des précédents films, le producteur compte s'inspirer des deux, estimant qu'Astérix et Obélix contre César avait su intéresser le reste de l'Europe et que Mission Cléopâtre avait touché — fortement — le public français à cause d'un « humour Canal+ » difficile à transcrire à l'étranger[121]. Avec une comédie plus exportable, l'objectif serait de dépasser le score national du film de Zidi (sans espérer réitérer celui de Chabat) tout en comptabilisant plus de quatorze millions d'entrées à l'étranger[142],[143]. Le film multiplie les références à la culture populaire, les caméos et les scènes spectaculaires reposant sur les effets spéciaux[121],[alpha 78].

Langmann parvient à engager Alain Delon dans le rôle de Jules César et attribue celui de Brutus à Benoît Poelvoorde, tout juste sorti de grands succès[alpha 67],[121],[143],[144]. Clovis Cornillac récupère le rôle d'Astérix que Christian Clavier ne désire plus endosser (José Garcia, Maurice Barthélémy ou Lorànt Deutsch étaient aussi envisagés)[alpha 67],[143],[139],[145],[146]. Gérard Depardieu reprend naturellement son rôle d'Obélix, comme Sim en Agecanonix[143]. Ils sont entourés de Stéphane Rousseau, Jean-Pierre Cassel, Franck Dubosc, José Garcia, Élie Semoun, Jean-Pierre Castaldi et Alexandre Astier, ainsi que de célébrités diverses et, en raison du thème, de sportifs fameux dont Michael Schumacher et Zinédine Zidane[alpha 67],[121],[alpha 78],[143],[139],[144]. Jamel Debbouze fait même son retour en Numérobis[143]. Un désistement de financiers conduit Langmann à se tourner vers plusieurs producteurs européens pour boucler son budget, entraînant l'introduction de vedettes pour lesquelles des rôles secondaires sont aménagés : le comique allemand Michael Herbig connu pour ses films parodiques, l'acteur espagnol Santiago Segura de la populaire série des Torrente et le duo italien Luca e Paolo[121],[alpha 78]. Pierre Tchernia donne une dernière fois sa voix à la narration[108].