Temps atomique international

Le temps atomique international (TAI) est une échelle de temps fondée sur la définition de la seconde, et élaborée à l'aide d'horloges atomiques.

La seconde a été définie en 1967 lors de la 13e Conférence générale des poids et mesures comme étant la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

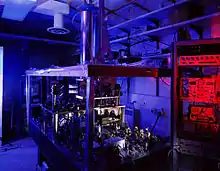

Le TAI est établi par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) à partir d'horloges atomiques réparties dans le monde. En 2016, ces horloges étaient au nombre d'environ 500 dans plus de 70 laboratoires[1]. Ces horloges de référence sont majoritairement des horloges atomiques au césium, mais des masers à hydrogène et quelques horloges atomiques au rubidium sont aussi utilisés[2].

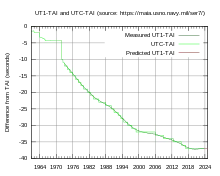

Depuis le , jour de la dernière insertion d'une seconde intercalaire au temps universel coordonné (UTC), le TAI est en avance de 37 secondes sur l'UTC[3],[4]. Ces 37 secondes proviennent des 10 secondes de différence initiales plus 27 ajouts de secondes intercalaires à l'UTC depuis 1972.

Définition du Temps Atomique International

La Définition du Temps Atomique International en vigueur est celle émise par le « Comité Consultatif pour la Définition de la Seconde » dans sa « Recommandation 2 du 5e CCDS (1970) »[5].

« Le Comité Consultatif pour la Définition de la Seconde propose les règles suivantes pour la mise en pratique de l'échelle de Temps Atomique International pendant les quelques années à venir:

- La durée de l'intervalle unitaire de l'échelle de Temps Atomique International est déterminée par le Bureau International de l'Heure (B.I.H.) de façon qu'elle soit en accord étroit avec la durée de la seconde du Système International d'Unités rapportée à un point fixe de la Terre au niveau de la mer.

- La durée de l'intervalle unitaire de l'échelle de Temps Atomique International est maintenue aussi constante que possible. Elle est fréquemment comparée à la durée de la seconde du Système International d'Unités telle qu'elle est obtenue à l'aide des étalons primaires de fréquence de divers établissements. Les résultats de ces comparaisons sont portés à la connaissance du B.I.H.

- La durée de l'intervalle unitaire de l'échelle de Temps Atomique International n'est changée intentionnellement que si elle diffère d'une façon significative de la durée de la seconde spécifiée en 1. Ces ajustements n'auront Lieu qu'à des dates convenues à l'avance et annoncées par le B.I.H.

- L'origine de l'échelle de Temps Atomique International est définie conformément aux recommandations de l'Union Astronomique Internationale (XIIIe Assemblée Générale, Prague, 1967), c'est-à-dire que cette échelle s'accorde approximativement avec le TU2 à 0 heure le 1er janvier 1958.

- Le procédé par lequel le Temps Atomique International est actuellement porté à la connaissance des usagers, c'est-à-dire par la publication mensuelle des écarts des échelles locales, est considéré comme satisfaisant.

Le Comité Consultatif pour la Définition de la Seconde note que les Recommandations et propositions ci-dessus vont dans le sens des demandes approuvées par le Comité Consultatif International des Radiocommunications (C.C.I.R.) à sa 12e Assemblée Plénière (New Delhi, 1970) et par l'Union Radioscientifique Internationale (U.R.S. I. à sa 16e Assemblée Générale (Ottawa, 1969, Résolution 1.4) »

— Recommandation 2 du 5e CCDS (1970), Référence: Comptes rendus du 5e CCDS (1970), 1971, p22

.

Quelques définitions sur les références de temps nationales et internationales

Le contenu de ce paragraphe est emprunté sur le site syrte.obspm.fr[6], la page est datée 20 mars 2015.

| BIPM | Bureau International des Poids et Mesures | c’est la section temps du BIPM, nommée BIT, qui est chargée de calculer les références de temps au niveau international (EAL, TAI, UTC, UTCr, seconde du SI) |

| EAL | Echelle Atomique Libre | c’est la première étape du calcul de l’UTC, qui est effectué à la fin de chaque mois en exploitant les données du mois passé. Cette étape consiste à calculer une moyenne pondérée des données d’horloges commerciales transmises par les laboratoires (400 horloges au niveau mondial) |

| TAI | Temps Atomique International | résulte du pilotage en fréquence de EAL grâce aux étalons primaires de fréquence, principalement une demi-douzaine de fontaines atomiques (lien vers fontaines). Les fontaines du SYRTE contribuent à hauteur de 40 % de ce pilotage depuis ces 10 dernières années.

Seconde du SI : elle résulte d’une moyenne pondérée des étalonnages de fréquence des étalons primaires transmis au BIPM au cours du mois. |

| UTC | Temps Universel Coordonné | est égal à TAI modulo 1 s.

UTC est maintenu à moins de 0,9 s de UT1, échelle de temps basée sur l’observation de la rotation de la terre calculée par l’IERS. Ces sauts de seconde, dites secondes intercalaires, sont appliquées toutes les quelques années, en fonction des fluctuations de la rotation de la terre (lien vers saut de seconde). |

| UTC(k) | réalisation locale temps réel de l’UTC par le laboratoire k | Il y a en général un laboratoire principal désigné par pays pour générer la réalisation nationale de l’UTC |

| UTC(OP) | Temps Universel Coordonné de l’Observatoire de Paris | c’est la réalisation Française de l’UTC, à la base du temps légal en France |

| Temps légal | en France métropolitaine, il est égal à UTC(OP) + 1 heure en hiver et UTC(OP) + 2 heures en été |

Références

- (en) « Establishment of International Atomic Timeand of Coordinated Universal Time », BIPM Annual Report on Time Activities, Bureau international des poids et mesures (BIPM), , p. 19–21.

- (en) « Table 4. Equipment and source of UTC(k) of the laboratories contributing to TAI in 2016 », BIPM Annual Report on Time Activities, Bureau international des poids et mesures (BIPM), , p. 27–37.

- « La nuit du réveillon durera une seconde supplémentaire », sur lemonde.fr, .

- (en) « Leap seconds in UTC until 31 December 2018 », Bureau international des poids et mesures (BIPM).

- DOI : 10.59161/CCDS1970REC2F

https://www.bipm.org/documents/20126/30132470/CCDS5.pdf/591f9fe3-f82c-356e-e3eb-b1805a633e23«+Le+Temps+Atomique+International+est+la+coordonnée+de+repérage+temporel+établie+par+le+Bureau+International+de+l'Heure+sur+la+base+des+indications+d'horloges+atomiques+fonctionnant+dans+divers+établissements+conformément+à+la+définition+de+la+seconde,+unité+de+temps+du+Système+International+d'Unités.+»— BIPM,+page+https://www.bipm.org/fr/-/ccds-recommendation-2-fr - « Quelques définitions sur les références de temps (...) », sur obspm.fr (consulté le ).

Voir aussi

- Temps universel (TU)

- Temps universel coordonné (UTC)

- Heure Unix

- Portail du temps

- Portail de la physique