Lestes plicata

Lestes plicata est une espèce fossile de libellule du sous-ordre des demoiselles, de la famille des Lestidae, de la sous-famille des Lestinae et du genre Lestes.

Classification

L'espèce Lestes plicata est décrite par Louis Émile Piton et Nicolas Théobald en 1939[1],[2].

Fossiles

L'holotype R65 vient de la collection Rudel et de la localité de Puy-Saint-Jean dans le département du Puy-de-Dôme[2].

Épithète spécifique

L'épithète spécifique plicata signifie en latin « plié ».

Description

Caractères

« L'échantillom ne montre que la moitié extérieure de l'aile, la partie basilaire manque jusqu'au delà du nodus. On distingue très nettement les nervures longitudinales hautes et basses, l'aile étant légèrement plissotée. Les nervures transversales apparaissent bien dans la partie proximale de l'aile où elles sont noires, vers le sommet elles sont jaunâtres et plus effacées.

Vers le bord antérieur, on distingue très nettement 4 nervures longitudinales, y compris la nervure costale (C). Entre la nervure costale et la suivante se trouve le pterostigma, allongé, très peu visible. Les deux premières nervures longitudinales sont à peu près parallèles à la nervure costale et se terminent à peine avant le sommet de l'aile.

Les deux premières nervures sont des nervures hautes (C, R). Les deux suivantes sont des nervures basses et correspondent respectivement aux deux ramifications antérieures de la nervure médiane (Ma1, Ma2). Entre leurs branches s'intercale une nervure haute et vers le sommet deux petites ramifications hautes. La nervure suivante (RS) est une nervure haute ; elle correspond au secteur du radius. Puis vient une troisième nervure basse correspondant à la dernière branche de la nervure médiane antérieure (Ma3). Entre ces nervures s'intercalent plusieurs ramifications secondaires. Vers le bord postérieur de l'aile apparaissent encore quelques nervures correspondant au champ médial postérieur et au champ cubital. Les cellules sont presque toutes de forme rectangulaire dans la partie antérieure et basiliaire de l'aile ; vers le sommet et le bord postérieur on observe de nombreuses cellules pentagonales. »[4].

Dimensions

La longueur conservée de l'aile est de 14 mm ; la longueur totale a dû être de 20 mm environ [5].

Affinités

« Bien que la partie basiliaire manque, on peut affirmer que la nervation de l'aile est celle des Lestinae. Les Lestes actuels ont une nervation semblable.

A l'état fossile, nous avons décrit Lestes regina N. THEOBALD des calcaires sannoisiens de Célas et Lestes Försteri W. HESS des calcaires sannoisiens de Brunstadt. HAGEN a décrit Lestes vicina de l'Aquitanien de Sieblos. Ces formes sont très proches de Lestes plicata. Les cinérites du Lac Chambon ont fourni Lestes Incertus PITON et Lestes arvernus PITON, dont la nervulation est plus réduite »[5].

Biologie

Les Lestinae vivent au bord des eaux douces, et comprennent de nombreux genres tempérés et subtropicaux [5].

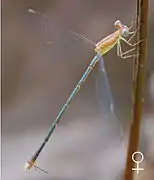

Galerie

_282.jpg.webp) Lestes concinnus

Lestes concinnus

.jpg.webp) Lestes disjunctus

Lestes disjunctus

Lestes elatus

Lestes elatus Lestes forcipatus

Lestes forcipatus Lestes nodalis

Lestes nodalis Lestes pallidus

Lestes pallidus Lestes plagiatus

Lestes plagiatus Lestes praemorsus

Lestes praemorsus

.jpg.webp)

Lestes temporalis

Lestes temporalis Lestes vigilax

Lestes vigilax

Lestes virgatus

Lestes virgatus Lestes viridulus

Lestes viridulus

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- [1994] André Nel et Jean-Claude Paicheler (d), « Les Lestoidea (Odonata, Zygoptera) fossiles : Un inventaire critique », Annales de Paléontologie, France, vol. 80, no 1, , p. 1-59 (ISSN 0753-3969).

.

.

Publication originale

- [1939] L. Piton et N. Théobald, Poissons, crustacés et insectes fossiles de l'Oligocène du Puy-de-Mur (Auvergne), vol. 4, coll. « Mémoires de la Société des Sciences de Nancy », , 77-123, 28 fig., 2 planches hors-texte.

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

Notes et références

Références

- L. Piton et N. Théobald 1939, p. 77-123.

- (en) Référence Paleobiology Database : †Lestes plicata Theobald 1937 (spread-winged damselfly) (consulté le ).

- Nel et Paicheler 1994, p. 1-59.

- L. Piton et N. Théobald 1939, p. 86-87.

- L. Piton et N. Théobald 1939, p. 87.

- Portail de l’entomologie

- Portail de la paléontologie

- Portail du Puy-de-Dôme

- Portail du Cénozoïque