Divinités grecques des eaux

Les divinités des eaux sont définies, dans et par les diverses mythologies, en associant des réalités physiques naturelles (mer, rivière, lac, source) non humaines à des entités spirituelles ou surnaturelles (dieu, esprit) non humaines.

Eaux

Les divinités des eaux sont, comme celles des domaines des airs (divinités aériennes ou célestes) et des sols (divinités terrestres, telluriques ou chtoniennes), composées de dieux et de déesses, esprits, démons, créatures élémentaires et autres créatures (imaginaires) composées de l'un des quatre éléments issus de la tradition grecque, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu et la terre.

Les êtres humains du 21e siècle en prennent connaissance dans les traditions (religions, mythologies, folklores) qui ont perduré : littérature (orale et écrite : récits, contes, légendes), rituels, arts visuels structurés par ces conceptions du monde (sculpture, peinture), arts sonores (chants, récitatifs, musique), et désormais arts audiovisuels (radio, cinéma, télévision).

Mythologie grecque antique

La mythologie gréco-romaine est utilisée ici uniquement comme exemple d'accès relativement aisé et daté.

Divinités officielles

Les divinités olympiennes sont les seules du panthéon grec classique à être honorées dans presque toutes les régions et presque tous les temples d’importance. Les Dii Consentes dans la religion de la Rome antique sont globalement les équivalents des divinités grecques et étrusques.

La seule divinité olympienne officielle, en résidence maritime, masculine, est personnifiée, dans le monde grec, par Poséidon (Ποσειδῶν / Poseidôn), Neptune (monde romain).

Poséidon est réputé, selon les régions où il est honoré (avec de nombreuses appellations), avoir eu une vingtaine de compagnes, et une cinquantaine de descendants directs, motivant donc autant de récits ou mythes.

Parmi les compagnes de Poséidon, figurent Thétis (Néréide courtisée par Zeus et Poséidon), Europe, Gaïa, Libye, Méduse, et surtout Amphitrite (Néréide, épouse de Poséidon, mère de Triton, peut-être de Rhodé, Benthésicymé et Cymopolée).

Parmi les enfants de Poséidon, sont notables Polyphème (Cyclope), Aloades (Oiseau de nuit et Cauchemar), Pélias, Thésée, Cycnos, et surtout Pégase (le cheval ailé) et Protée (« Vieillard de la Mer », gardien des troupeaux de phoques de Poséidon, doté du don de prophétie et du pouvoir de se métamorphoser).

Divinités déléguées

Les divinités grecques marines comprennent des dieux, des demi-dieux, des héros, des humains, des monstres. Les petites divinités, qui ont des personnalités et des compétences spécialisées et limitées, assistent le maître des mers et océans. Le dieu suprême (Zeus/Jupiter) peut et parfois doit intervenir dans tous les domaines, en contradiction éventuellement avec les divinités du domaine.

Parmi les divinités à fonctions déléguées, devant obéissance d’abord au maître des eaux (Poséidon/Neptune) :

- les Anémoi (Ἄνεμοι, Ánemoi) (dieux des vents),

- Brizo (Βριζώ, Brizṓ) (déesse patronne des marins, envoyant des rêves prophétiques),

- Céto (Κῆτώ, Kē̂tṓ) (déesse des dangers de l'océan et des monstres marins),

- Cymopolée (Κυμοπόλεια, Kymopóleia) (fille de Poséidon, mariée au Géant Briarée, déesse des tempêtes et des catastrophes naturelles),

- Égéon ou Briarée (Αἰγαίων, Aigaíōn) (dieu des tempêtes marines violentes, allié des titans),

- Galène (Γαλήνη, Galḗnē) (Néréide, déesse des mers calmes),

- les Nèsoi (Νῆσοι / Nêsoi) (déesses des îles et des mers environnantes),

- Psamathée (Ψαμάθη, Psamáthē) (Néréide, déesse des plages de sable),

- Thétis (Θέτις, Thétis) (cheffe des Néréides, présidant au frai de la vie marine),

- Palémon (Παλαίμων, Palaímōn) (jeune dieu marin aidant les marins en détresse),

- Phorcys (Φόρκυς, Phórkys) (dieu des dangers cachés des profondeurs),

- Thaumas (Θαῦμας, Thaûmas) (dieu des merveilles marines),

- Thoôsa (Θόοσα, Thóosa) (déesse des forts courants)…

Divinité anciennes

En arrière-plan, dans les mythes et les célébrations, préexistent des divinités reléguées depuis la prise de pouvoir des divinités olympiennes :

- Hydros (mythologie) (de) (Ὑδρος, Hydros) (dieu primordial des eaux),

- Nérée (Νηρέας, Nēréas) (le vieil homme de la mer, dieu des riches pêches marines),

- Océan (Ὠκεανός, Ōkeanós) (Titan, dieu du fleuve Océan),

- Téthys (Τηθύς, Tēthýs) (épouse d'Océan, mère des cours d'eau, des sources, des fontaines et des nuages),

- Pontos (Πόντος, Póntos) (dieu primordial de la mer, père des poissons et autres créatures marines),

- Thalassa (Θάλασσα, Thálassa) (esprit primordial de la mer, compagne de Pontos),

- Typhon (en grec ancien Τυφῶν / Tuphôn ou Τυφωεύς / Tuphōeús, de τῦφος / tûphos, « la fumée ») (le Titan des vents forts et des tempêtes),

- Glaucos (Γλαῦκος, Glaûkos) (dieu des profondeurs, presque enfoui, chargé parfois de prévenir et secourir les marins dans la tempête),

- Cabires (dieux égéens protecteurs de la navigation),

- Paliques (dieux jumeaux siciliens, dieux de l'abondance, protecteurs des marins, des geysers et des sources thermales)...

Divinités secondaires

Parmi les divinités grecques mineures :

- Les Gorgones (Γοργόνες, Gorgónes) (monstres femelles malfaisantes) : Euryale (Εὐρυάλη, Eyryálē), Méduse, (Μέδουσα, Médoysa), Sthéno (Σθεννώ, Sthennṓ),

- Les sirènes grecques (Σειρῆνες, Seirē̂nes), nymphes marines attirant les marins à leur perte avec leur voix, symboliseraient les âmes des morts, mais la version femme-poisson est concurrencée par une version plus inquiétante femme-oiseau, ou Harpies.

- Les nymphes, divinités secondaires, féminines, toutes en jeunesse et beauté, sont définies par leur milieu, comme leurs sœurs terrestres (épigées), célestes (ouranies) ou infernales (lampades). Les nymphes aquatiques (hydriades ou éphydriades) sont océanides (aquatiques, fluviales, non marines, parfois sous-marines, filles d’Océan et Thétys), néréides (marines, filles de Nérée et Doris) ou naïades (des eaux douces, par milieu (sources, fontaines, marais, lacs, rivières)). Elles sont nommées, célébrées, fréquentées, représentées, voire sur-représentées.

- Les Grées (Γραῖαι, Graîai) (trois ancien esprits marins personnifiant l'écume blanche de la mer) : Dino (Δεινώ, Deinṓ), Ényo (Ἐνυώ, Enyṓ), Pemphrédo (Πεμφρεδώ, Pemphredṓ),

- Les Telchines (Τελχῖνες, Telkhînes) (esprits marins natifs de Rhodes),

- Les Tritons (Τρίτωνες, Trítōnes) (esprits du cortège de Poséidon),

- Les Tritonides (Τρίτωνιδες, Trítōnides) (nymphes marines, filles du dieu Triton),

Esprits

Il existe également des personnages au statut spécial, des esprits des eaux, souvent locaux (sources, lacs, baies).

Les créatures fantastiques des eaux sont nombreuses :

- Charybde (fille de Poséidon et de Gaïa, changée en gouffre marin par Zeus),

- Scylla (Σκύλλα, Skýlla) (déesse marine monstrueuse, voisine de Charybde),

- les hippocampes,

- les Ichtyocentaures (Ἰχθυοκένταυροι, Ikhthyokéntauroi) : couple de dieux marins au buste d'homme et au corps de cheval se terminant en queue de poisson : Aphros (Άφρός, Aphrós) (l'écume marine), Bythos (Βύθος, Býthos) (les profondeurs marines),

- les Hécatonchires (Ἑκατόγχειρες / Hekatónkheires, Centimanes en latin) (monstres des orages violents et des ouragans, créés par la colère de Gaïa, chacun avec son caractère propre : Briarée (Βριάρεως / Briáreōs) ou Égéon (Αἰγαίων / Aigaíōn) , Cottos (Κόττος / Kóttos), Gygès (Γύγης / Gýgēs)...

La liste de créatures fantastiques de la mythologie grecque fournit des informations plus complètes.

Galeries

Poséidon/Neptune

La référence principale reste l'article Neptune dans l'art.

- Sculptures de Poséidon-Neptune.

Poséidon de Livadostra (Leuctres, Béotie), vers -480

Poséidon de Livadostra (Leuctres, Béotie), vers -480 Période hellénistique

Période hellénistique_01.jpg.webp) Atelier d’Aphrodisias (Carie, Anatolie), vers 150

Atelier d’Aphrodisias (Carie, Anatolie), vers 150 Copie d’après Lysippe, vers 160

Copie d’après Lysippe, vers 160 Izmir, vers 200

Izmir, vers 200 Johann Sadeler I, vers 1620

Johann Sadeler I, vers 1620 Jardins de Bomarzo, Viterbe, vers 1560-1590

Jardins de Bomarzo, Viterbe, vers 1560-1590 Le Bernin, vers 1670

Le Bernin, vers 1670 Artiste hollandais anonyme, terre-cuite, vers 1720

Artiste hollandais anonyme, terre-cuite, vers 1720

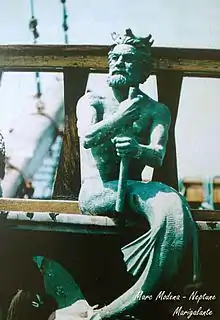

Marc Modena

Marc Modena

- Peintures de Poséidon-Neptune

Penteskouphia, vers -550

Penteskouphia, vers -550 Amasis (potier), vers -540

Amasis (potier), vers -540 Jacopo Caraglio, 1526

Jacopo Caraglio, 1526%252C_1540-60_ca..JPG.webp) Faïence italienne, vers 1550

Faïence italienne, vers 1550.jpg.webp) Pâris Bordone, 1560

Pâris Bordone, 1560 Maarten van Heemskerck, 1561

Maarten van Heemskerck, 1561.jpg.webp) Jacob Jordaens, Neptune créant le Cheval, 1645

Jacob Jordaens, Neptune créant le Cheval, 1645.JPG.webp) Pietro della Vecchia, vers 1650

Pietro della Vecchia, vers 1650 I. Baudouin, Livre d'emblèmes, 1685

I. Baudouin, Livre d'emblèmes, 1685 Bon Boullogne, 1699

Bon Boullogne, 1699 Tiepolo, L’Offrande faite par Neptune à Venise, vers 1745

Tiepolo, L’Offrande faite par Neptune à Venise, vers 1745 J. L. Adams, 1866

J. L. Adams, 1866.JPG.webp) Walter Crane, Les Chevaux de Neptune, 1892

Walter Crane, Les Chevaux de Neptune, 1892

Amphitrite

Amphitrite tenant un trident

Plaque corinthienne

575-550 av. J.-C.

Thésée chez Amphitrite, sous le regard d'Athéna

Coupe attique par Onésimos et Euphronios

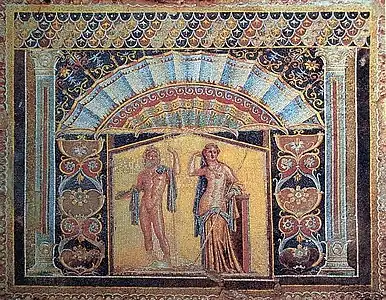

500-490 av. J.-C Mosaïque de la maison de Neptune et d'Amphitrite, Herculanum.

Mosaïque de la maison de Neptune et d'Amphitrite, Herculanum. Mosaïque des Thermes de Neptune, Ostie.

Mosaïque des Thermes de Neptune, Ostie.

Neptune et Amphitrite

Jacob de Gheyn II (fin 16e)

Le Triomphe de Neptune

Nicolas Poussin, (1634)

Amphitrite

Michel Anguier

(bosquet des Dômes, jardins de Versailles

Amphitrite et Poséidon

tapisserie (fin 17e)

Fontaine d'Amphitrite

Barthélemy Guibal

place Stanislas, Nancy

Neptune et Amphitrite, 1691-1694

Sebastiano Ricci

Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid[1]

Le Triomphe d'Amphitrite

Giambattista Tiepolo, v. 1740

Gemäldegalerie Alte Meister[2]%252C_18.09.06.jpg.webp) Räntz, Cour, Bayreuth, vers 1760

Räntz, Cour, Bayreuth, vers 1760 Jean-Baptiste Regnault, Le triomphe d’Amphitrite, vers 1800

Jean-Baptiste Regnault, Le triomphe d’Amphitrite, vers 1800

Amphitrite avec un trident

François Théodore Devaulx (1866)

Amphitrite sur un dauphin

Eugène Déplechin (1893)

Aphrodite/Vénus

Céramique, Aphrodite sortant d'une coquille, Phanagoria (Péninsule de Taman, Crimée), vers -350

Céramique, Aphrodite sortant d'une coquille, Phanagoria (Péninsule de Taman, Crimée), vers -350._(3471832154).jpg.webp) Terre-cuite, Aphrodite émergeant, vers -350

Terre-cuite, Aphrodite émergeant, vers -350 Fresque de la Naissance de Vénus, Pompéi, d'après Apelle

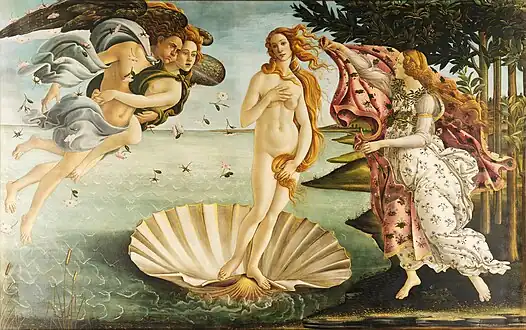

Fresque de la Naissance de Vénus, Pompéi, d'après Apelle Botticelli, La Naissance de Vénus, 1485

Botticelli, La Naissance de Vénus, 1485.jpg.webp) Titien, Vénus anadyomène, vers 1520

Titien, Vénus anadyomène, vers 1520 Rubens, Vénus au miroir, vers 1614

Rubens, Vénus au miroir, vers 1614 Rubens, Le Jugement de Pâris, vers 1635

Rubens, Le Jugement de Pâris, vers 1635 Cornelis de Vos, Naissance de Vénus, vers 1638

Cornelis de Vos, Naissance de Vénus, vers 1638_-_03.jpg.webp)

Mengs, Le Jugement de Pâris, vers 1757

Mengs, Le Jugement de Pâris, vers 1757 Lagrenée, Vénus et Nymphes au bain , 1776

Lagrenée, Vénus et Nymphes au bain , 1776

.jpg.webp) Gervex, La Naissance de Vénus, 1863

Gervex, La Naissance de Vénus, 1863 Cabanel, La Naissance de Vénus, 1863

Cabanel, La Naissance de Vénus, 1863 Moreau, Naissance de Vénus, vers 1866

Moreau, Naissance de Vénus, vers 1866 Böcklin, Naissance de Vénus, 1869

Böcklin, Naissance de Vénus, 1869 Fritz Zuber-Bühler, Naissance de Vénus, 1877

Fritz Zuber-Bühler, Naissance de Vénus, 1877_-_The_Birth_of_Venus_(1879).jpg.webp) Bouguereau, La Naissance de Vénus, 1879

Bouguereau, La Naissance de Vénus, 1879 Gérôme, La Naissance de Vénus, 1890

Gérôme, La Naissance de Vénus, 1890

Pégase

.jpg.webp) Maarten van Heemskerck, Pégase au Concert d'Apollon et des Muses au Mont Hélicon, 1565

Maarten van Heemskerck, Pégase au Concert d'Apollon et des Muses au Mont Hélicon, 1565

Caesar van Everdingen, Quatre Muses (vers 1650)

Caesar van Everdingen, Quatre Muses (vers 1650) Antoine Coysevox, La renommée du roi chevauchant Pégase, 1702

Antoine Coysevox, La renommée du roi chevauchant Pégase, 1702 Eugène-Louis Lequesne, Pégase, Opéra de Paris, vers 1870

Eugène-Louis Lequesne, Pégase, Opéra de Paris, vers 1870

Tritons et Néréides

Néréide sur un hippocampe dans le cortège des noces de Poséidon et Amphitrite, base d'un groupe sculpté, fin IIe siècle av. J.-C., Glyptothèque de Munich (Inv. 239)

Néréide sur un hippocampe dans le cortège des noces de Poséidon et Amphitrite, base d'un groupe sculpté, fin IIe siècle av. J.-C., Glyptothèque de Munich (Inv. 239) Héraclès et Triton

Héraclès et Triton Fresque de Pompéï, Polyphème et Galatée, vers 60

Fresque de Pompéï, Polyphème et Galatée, vers 60 Détail de mosaïque, Thermes de Caracalla, vers 216

Détail de mosaïque, Thermes de Caracalla, vers 216.jpg.webp) Mosaïque romaine, Villa Giulia

Mosaïque romaine, Villa Giulia Héraclès et Triton

Héraclès et Triton_%C3%A9glise_Saint-Martin_4.jpg.webp) Herbault, église Saint-Martin

Herbault, église Saint-Martin Triton et Néréide, Naples

Triton et Néréide, Naples.jpg.webp) Triton et Néréide ornant un des médaillons de la mosaïque de divinités (Villa gallo-romaine d'Orbe-Boscéaz, Vaud, Suisse)

Triton et Néréide ornant un des médaillons de la mosaïque de divinités (Villa gallo-romaine d'Orbe-Boscéaz, Vaud, Suisse) raphaël, Le Triomphe de Galatée, 1513

raphaël, Le Triomphe de Galatée, 1513 Cornelis Cornelisz van Haarlem, La Mariage de Pélée et de Thétis, 1593

Cornelis Cornelisz van Haarlem, La Mariage de Pélée et de Thétis, 1593 Domenico Fetti, Néréides de Héro et Léandre, 1622

Domenico Fetti, Néréides de Héro et Léandre, 1622 Fontaine de Triton (Rome), par Le Bernin, 1643

Fontaine de Triton (Rome), par Le Bernin, 1643 Louis Dorigny, Galatée, vers 1690

Louis Dorigny, Galatée, vers 1690 Bertin, Acis et Galatée, vers 1700

Bertin, Acis et Galatée, vers 1700 Ingres, Jupiter et Thétis, 1811

Ingres, Jupiter et Thétis, 1811 Chassériau, Andromède attachée au rocher par les Néréides, 1840

Chassériau, Andromède attachée au rocher par les Néréides, 1840 Auguste Ottin, Galatée et Acis surpris par Polyphème, 1866

Auguste Ottin, Galatée et Acis surpris par Polyphème, 1866 Antoine-Louis Barye, Néréide, 1869

Antoine-Louis Barye, Néréide, 1869 Jean-Joseph Perraud, Galatée, 1873

Jean-Joseph Perraud, Galatée, 1873 Böcklin, Triton et Néréïde, 1875

Böcklin, Triton et Néréïde, 1875 Böcklin, Triton et Néréïde, vers 1880

Böcklin, Triton et Néréïde, vers 1880 Böcklin, Dans le jeu des vagues, 1883

Böcklin, Dans le jeu des vagues, 1883.jpg.webp)

Europe

Terre-cuite, 400-300

Terre-cuite, 400-300 Europe sur le taureau

Europe sur le taureau

Andromède

Van Loo, Persée et Andromède, 1740

Van Loo, Persée et Andromède, 1740

Burne-Jones, L'Accomplissement de la destinée, 1880

Burne-Jones, L'Accomplissement de la destinée, 1880 Charles Napier Kennedy, Persée et Andromède, 1890

Charles Napier Kennedy, Persée et Andromède, 1890 Vallotton, Andromède debout et Persée, 1907

Vallotton, Andromède debout et Persée, 1907 Vallotton, Persée tuant le dragon, 1910

Vallotton, Persée tuant le dragon, 1910

Sirènes

Terre-cuite, Sirène, vers -370

Terre-cuite, Sirène, vers -370 Terre-cuite, Sirène, vers -330

Terre-cuite, Sirène, vers -330 Leighton, Le Pécheur et la sirène, 1858

Leighton, Le Pécheur et la sirène, 1858Sirenen.JPG.webp) Böcklin, Sirènes, 1875

Böcklin, Sirènes, 1875.jpg.webp) Waterhouse, Ulysse et les Sirènes, 1891

Waterhouse, Ulysse et les Sirènes, 1891 Draper, La jeune fille de la mer, 1894

Draper, La jeune fille de la mer, 1894 Waterhouse, La Sirène, 1900

Waterhouse, La Sirène, 1900 Knut Ekvall, Le Pécheur et la sirène, vers 1900

Knut Ekvall, Le Pécheur et la sirène, vers 1900 Herbert Draper, Ulysse et les Sirènes, 1909

Herbert Draper, Ulysse et les Sirènes, 1909 John Collier, The Land Baby, 1909

John Collier, The Land Baby, 1909

Autres

.JPG.webp) Terre-cuite, Méduse, Syracuse, vers-650

Terre-cuite, Méduse, Syracuse, vers-650

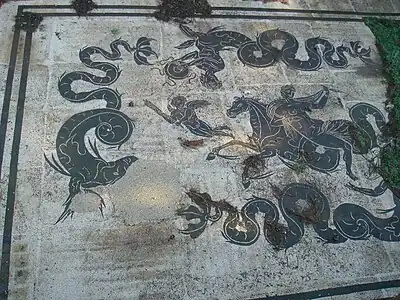

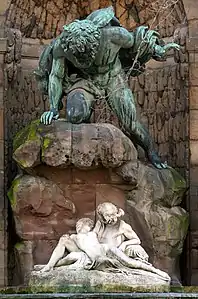

Héraklès combattant le Vieux de la mer, vers -550

Héraklès combattant le Vieux de la mer, vers -550 Mosaïque d'Océanos et Thétys, Zeugma, vers -100

Mosaïque d'Océanos et Thétys, Zeugma, vers -100.jpg.webp) Mosaïque d'Océanos et Thétys, Antakya (Antioche), vers -100

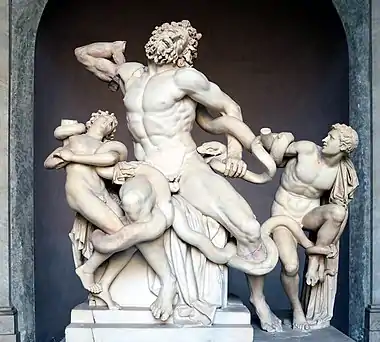

Mosaïque d'Océanos et Thétys, Antakya (Antioche), vers -100 Groupe du Laocoon, œuvre des Rhodiens Agésandre, Athénodore et Polydore, vers 100, musée Pio-Clementino, Vatican

Groupe du Laocoon, œuvre des Rhodiens Agésandre, Athénodore et Polydore, vers 100, musée Pio-Clementino, Vatican Copie archaïsante d'un original grec d'une statue d'Athéna vêtue de l'égide ornée du gorgoneion, vers 100

Copie archaïsante d'un original grec d'une statue d'Athéna vêtue de l'égide ornée du gorgoneion, vers 100 Oceanos, Éphèse, vers 150

Oceanos, Éphèse, vers 150 Jörg Breu l'Ancien, Protée, vers 1520

Jörg Breu l'Ancien, Protée, vers 1520 Diane et Callisto (Titien) (1559)

Diane et Callisto (Titien) (1559) Bartholomeus Spranger, Glaucus et Scylla, 1582

Bartholomeus Spranger, Glaucus et Scylla, 1582 Ippolito Scarsella, Nymphes au bain, vers 1600

Ippolito Scarsella, Nymphes au bain, vers 1600 Rubens, La Mort d'Adonis, vers 1614

Rubens, La Mort d'Adonis, vers 1614 Pietro Liberi, Diane et Callisto, 1670

Pietro Liberi, Diane et Callisto, 1670 Protée d’enfer, vers 1695

Protée d’enfer, vers 1695 Jacques Dumont dit Le Romain, Glaucus et Scylla, vers 1720-780

Jacques Dumont dit Le Romain, Glaucus et Scylla, vers 1720-780 Joseph Charles Marin, Naïade portant une coque, 1793

Joseph Charles Marin, Naïade portant une coque, 1793 Naïade, Antonio Canova, vers 1810

Naïade, Antonio Canova, vers 1810 François-Joseph Bosio, La nymphe Salmacis, 1826

François-Joseph Bosio, La nymphe Salmacis, 1826 François Gérard, Hylas et la Nymphe, 1826

François Gérard, Hylas et la Nymphe, 1826 Gustave Doré, Naïades, vers 1860

Gustave Doré, Naïades, vers 1860

Maynard, En d'étranges mers, 1889

Maynard, En d'étranges mers, 1889 Waterhouse, Naïade et Hylas, 1893

Waterhouse, Naïade et Hylas, 1893 Herbert Draper, Un bébé d'eau, 1895

Herbert Draper, Un bébé d'eau, 1895 Waterhouse, Hylas et les Nymphes, 1896

Waterhouse, Hylas et les Nymphes, 1896 Draper, Le lutin de l'écume, vers 1897

Draper, Le lutin de l'écume, vers 1897 Seignac, La vague, vers 1900

Seignac, La vague, vers 1900 Fernand Khnopff, Tête de Méduse, 1900

Fernand Khnopff, Tête de Méduse, 1900_-_Rome%252C_Italy_-_10_April_2009.jpg.webp) Mario Rutelli, Fontaine des Naïades (Rome, 1901), groupe de Glaucos

Mario Rutelli, Fontaine des Naïades (Rome, 1901), groupe de Glaucos.jpg.webp) Mario Rutelli, Fontaine des Naïades (Rome, 1901), détail

Mario Rutelli, Fontaine des Naïades (Rome, 1901), détail_-_La_Vague_(1903).png.webp) Seignac, La vague, 1903

Seignac, La vague, 1903 Waterhouse, Echo et Narcisse, 1903

Waterhouse, Echo et Narcisse, 1903 Henrietta Rae, Hylas et les nymphes aquatiques, 1909

Henrietta Rae, Hylas et les nymphes aquatiques, 1909

Postérité

La culture grecque antique (principalement en Grèce, Asie Mineure, Mer Noire, Grande Grèce, delta du Nil), archaïque, classique, puis hellénistique, finit par être absorbée par le monde romain. La paix romaine (Pax romana) de l’Empire romain dure presque deux siècles (du 1er siècle au 2e siècle apr. J.-C.) pour l’essentiel en Europe méditerranéenne, en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Le déclin de l'Empire romain d'Occident dure aussi au moins deux siècles.

Les grands déplacements de population (migrations, invasions) bousculent l’Europe. D’autres croyances s’imposent, christianisme, puis Islam. La civilisation byzantine développe un art byzantin, alors qu’un art des migrations naît plus à l’ouest. Ni les arts chrétiens ni les arts de l’Islam ne revendiquent un héritage gréco-romain.

À la Renaissance, après presque 1000 ans de relatif oubli, la culture antique gréco-romaine redevient une référence occidentale : art de la Grèce antique , sculpture grecque antique, art hellénistique, sculpture romaine classique. L’art de la Renaissance, en peinture, sculpture et architecture, s’inspire des techniques et/ou des thématiques gréco-romaines.

La sculpture de la Renaissance se réapproprie le nu dans la Grèce antique . La peinture de la Renaissance redécouvre des thèmes profanes et l’anatomie. Dès lors, et pour cinq siècles, une part de l’imaginaire ouest-européen se compose de réinterprétations de sujets mythologiques gréco-romains. La peinture mythologique, c’est en grande partie la représentation picturale des dieux de l'Olympe : Naissance de Vénus (1484-1485, Sandro Botticelli), Les Trois Grâces (1504-1505, Raphaël), Diane et Callisto (1638, Pierre Paul Rubens, Diane sortant du bain (1742, François Boucher).

Dans cette extension du patrimoine culturel, la représentation des divinités des eaux est alors particulièrement pittoresque, puisque l’élément liquide suggère ou impose certaine nudité à ses habitants.

Dans la plupart des cas, sculpture allégorique et peinture allégorique figurent des scènes intemporelles, hors du temps humain, ou plutôt au temps heureux d’un jardin d’Éden réservé aux divinités. Cet Âge d'or, sur le Mont Olympe, ou dans toute autre résidence collective d’une élite divine, ou royale, ou privilégiée, rêvée et enviée,

Une Abbaye de Thélème, dont le mot d’ordre « Fais ce que voudras » signifie : activité physique de type baignade collective, oisiveté, loisir, temps libre, plaisir, jeux amoureux, jouissance de l’instant présent, pour l’éternité.

Les humains n’en auraient qu’une version réduite, grâce au farniente, aux thermes, en station balnéaire, en tourisme balnéaire, au risque de réaliser des représentations « susceptibles d’offenser la bienséance et la morale chrétienne ». Dans presque tous les cas, on est loin de certain dolorisme chrétien : Passion du Christ, Homme de douleurs, Christ de pitié, Crucifixion, Représentation de la Crucifixion, Représentation de Jésus-Christ dans l'art chrétien, Pietà, Mater dolorosa, ou La Légende dorée.

C'est un des thèmes de la Querelle des Anciens et des Modernes (1630-1680). En 1674, Louis XIV passe la Grande Commande pour la décoration du Parc de Versailles, en statues et fontaines, essentiellement à thèmes mythologiques. Il est précédé et suivi par de nombreux dirigeants du monde entier.

Hors des sanctuaires, les fontaines, publiques, des parcs, jardins et villes, sont un lieu privilégié de représentation des divinités marines gréco-romaines : : liste des fontaines de Rome (Fontaine de Neptune (Rome), Fontaine du Triton (Rome), Fontaine des Naïades), Fontaine de Neptune (Bologne), Fontaine de Neptune (Naples),, Fontana Pretoria (Palerme), Fontaine de Neptune (Trente), Fontaine de Neptune (Madrid), Fontaine de Neptune (Berlin), Fontaine de Neptune (Gdańsk), Fontaine des Néréides (Buenos Aires), Fontaine de Neptune (Clermont-Ferrand), etc.

Certes, la mythologie grecque antique maritime comporte aussi des scènes de tempête, et la mer sert de cadre aux exploits des personnages héroïques : Travaux d'Héraclès , Ulysse,Thésée, Argonautes. L’Odyssée est d’abord le récit des dix années d’errance en mer d’Ulysse et ses compagnons, par la colère de Poséidon, contrée par Athéna.

Élargissements

Les eaux ne se limitent pas à la mer, et les divinités gréco-romaines associées aux fleuves, lacs, rivières, fontaines et sources, sont très nombreuses. Les divinités aquatiques coopèrent pour l’ensemble des activités humaines, à commencer par agriculture, élevage, communication, commerce, fertilité, fécondité, nature. Dans ce cadre interviennent des divinités météorologiques, chtoniennes, ou infernales, d’abord les autres divinités olympiennes, ensuite les autres divinités, plus modestes et plus proches : divinités grecques primordiales, divinités grecques marines, liste des divinités de la mythologie grecque, divinités grecques mineures, liste des figures mythologiques étrusques, religion de la Rome antique, liste des divinités mineures romaines.

Ainsi, les 3 000 Potamoi (Ποταμοί, Potamoí), dieux-fleuves, frères des Océanides, mais évidemment terrestres...

Toutes mythologies confondues, il convient de sérier les divinités des eaux par catégorie d’eaux.

Il faut également élargir une vision trop régionale et considérer les divinités des eaux par zone culturelle.

Enfin, l’inactualité des divinités des eaux et des mythologies et religions anciennes dans notre 21e siècle semble une question radicale.

Références

- Portail de la mythologie grecque

- Portail de l’eau