Abbaye Saint-André de Meymac

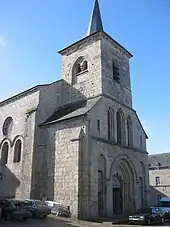

L'abbaye Saint-André Saint-Léger de Meymac est une ancienne abbatiale bénédictine située sur la commune de Meymac dans le département français de la Corrèze et la région Nouvelle-Aquitaine.

L'église abbatiale Saint-André et Saint-Léger fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840[1].

Histoire

La légende veut qu'un ermite nommé Mamacus ait construit au VIe siècle une petite église dédiée à l'apôtre saint André. C'est en 546 que Rorice II, évêque de Limoges, vint consacrer la nouvelle église.

Le , Archambaud III, vicomte de Comborn, fonde le prieuré de Meymac, constitué de quelques moines bénédictins.

En 1146, grâce à la contribution d'Ebles II de Ventadour, le prieuré devient abbaye, autour de laquelle se développe l'un des quatre principaux duchés de Ventadour.

Le , les derniers moines quittent les lieux et l'abbaye est vendue par lots successifs.

Au XIXe siècle, elle devient caserne, grenier à foin, écurie.

Jusqu'en 1824, l'existence de l'abbaye est menacée mais, remarquée par Prosper Mérimée[réf. souhaitée], elle est placée sur la liste des monuments historiques de 1840[1], et sa rénovation commence en 1846.

Aujourd'hui l'abbaye abrite, dans l'aile qui jouxte l'église, le musée Marius-Vazeilles (musée d'archéologie et du patrimoine Marius-Vazeilles[2]) et, dans l'autre aile (parallèle à l'église), le centre d'art contemporain[3].

Architecture

L'église abbatiale

À l'entrée, le clocher-porche de style roman-limousin, polylobé, et dont les onze chapiteaux offrent des sculptures sur la foi, les rêves, les espérances, est la partie la plus ancienne de l'église, sans doute commencée en 1085.

Des pierres gravées attestent la date de 1119 pour la construction du transept et des absides.

L'orientation des absides (inclinées vers la droite par rapport à l'axe de la nef) prend pour axe le lever du soleil à l'aube de la fête du saint patron.

Les chapiteaux sculptés du narthex sont du XIe siècle.

La nef a été bâtie à la fin du XIIe siècle. La voûte, posée sur croisée d'ogives, est du XIIIe siècle (début du style gothique).

Dimensions intérieures de l'église

- longueur 49 m

- largeur du transept 26 m

- hauteur sous la voûte 14 m

La nef.

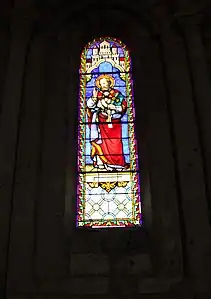

Vitrail de saint Pierre.

Statue de saint Roch.

Chapiteau sculpté.

Pièces remarquables

- Cloche[1]

- Mesure à grain transformée en bénitier[1]

- Chapiteau transformé en bénitier[1]

- Statuette Vierge à l'Enfant dite « Vierge noire » du XIIe siècle[4],[1]

- Statue et buste reliquaire de Saint Léger, saint patron de la paroisse de Meymac

- Tableau Le Sommeil de l'Enfant Jésus ou Le Silence[1] Copie ancienne, de la fin du XVIIe siècle, partielle et inversée, d'une œuvre de Charles Le Brun d'après la gravure de Nicolas de Poilly[5].

- Orgue baroque de création pure XVIIe siècle, mais de fabrication contemporaine par Bartolomeo Formentelli, inauguré le

La Vierge noire.

Le benitier.

Le tableau Hommage à la France meurtrie d'Alméry Lobel-Riche, initialement installé dans la salle d'accueil du pôle culturel après avoir été restauré, a été, fin 2019, accroché dans l'église sur le mur de gauche de la nef[6] avant d'être à nouveau déplacé, du fait de l'humidité des murs, et réinstallé à la mairie.

Le monastère

Du monastère restent deux ailes de l'abbaye qui encadrent, avec l'église, ce qui est aujourd'hui la place du Bûcher.

Notes et références

- Notice no PA00099804, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Site du musée Marius-Vazeilles.

- Site du CAC de Meymac.

- Fiche descriptive sur pop.culture.gouv.fr.

- Fiche descriptive sur pop.culture.gouv.fr.

- « Restauration d’un tableau de Lobel-Riche » sur lamontagne.fr du 16 octobre 2017.

Voir aussi

Bibliographie

Par ordre chronologique de publication :

- Dom Michel Germain, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11821 « Prospectus S. Andreæ Maimacensis »

- Hugues Du Tems, Le clergé de France, ou tableau historique et chronologique des archevêques, évêques, abbés, abbesses, & chefs des chapitres principaux du royaume, depuis la fondation des églises jusqu'à nos jours, tome 3, p. 288-290, chez Brunet, Paris, 1775 (lire en ligne)

- Joseph Treich-Laplène, Meymac et son abbaye. Études historiques, dans Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, 1886, tome VIII, pp. 23-83, pp. 177-243, pp. 381-448, pp. 541-601, 1887, tome IX, pp. 85-148, pp. 185-240, Brive, Marcel Roche, imprimeur-éditeur.

- René Fage, L'église de Meymac et les singularités de son plan, p. 69-89, dans Bulletin monumental, 1924, tome 83 (lire en ligne)

- Jean-Loup Lemaître, « Les anniversaires de l'abbaye de Meymac », dans Revue Mabillon, tome 59, octobre-, no 274, p. 261-288 (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Abbaye Saint-André de Meymac, sur le site Abbayes et prieurés bénédictins mauristes

- Maquette de l'abbaye à construire

- Abbaye Saint André - Centre d’art contemporain

- Portail du catholicisme

- Portail du monachisme

- Portail de l’architecture chrétienne

- Portail des monuments historiques français

- Portail de la Corrèze